目次

- 1990年代のデザイナーズブランドブーム

- 1997年に80年代DCファッションがリバイバル?

- 90sデザイナーズブランド男子

- 「20471120が好きだから、なんとなく」

- 「爆発的に売れる」ジャパニーズデザイナーズブランド

- 儲けたいからやっているわけじゃない

- 90sカリスマデザイナーが独特の価値観を持った理由

- DCブランドブームの成立過程とその背景

- バブル崩壊後の日本経済

- バブル崩壊後に生まれた新世代デザイナーズブランド

- カリスマデザイナー達に共通する意外な「ビジネスの姿勢」

- 成功が夢なら、転落も夢。それが、原宿ドリーム

- 時代を先取りしていたアニメコラボ

- 服はコミュニケーションツール

- 「モードの帝王」とのコミュニケーションを生んだ服

- ハウスマヌカンが反面教師?

- もうひとつの「裏原系」

1990年代のデザイナーズブランドブーム

日本のデザイナーズブランドが最も脚光を浴びたのが1980年代で、その代表がやはり「御三家」と呼ばれ、今も絶大な人気を誇るイッセイ・ミヤケ、ヨウジ・ヤマモト、コムデギャルソンでしょう。

1980年代中盤にはDCブランドブームが到来。

ですが、1988年頃にはDCブランドブームは終息し、1990年代初頭のメンズファッションは渋カジに代表されるカジュアルなスタイルが主流となりました。

www.yamadakoji.com1980年生まれの僕がファッションにハマるきっかけとなったのが、高校生のときに訪れたハイテクスニーカーブーム。

マイナーモデルでしたが、手に入れた憧れのエアマックスに合わせて着ていたのは、当時のファッション誌に頻繁に取り上げられていた「ハマダー」みたいな古着を主体としたアメカジファッションでした。

1998年ホットドッグプレス。

— 山田耕史 文芸雑誌「群像」7月号にエッセイ「コムデギャルソンと川久保玲」掲載中 (@yamada0221) 2020年9月6日

ハマダー。#昔のファッション誌 pic.twitter.com/C2IzTX6sIO

大学入学後、マルイ系→セレクトショップなどを経てハマったのが、デザイナーズブランドでした。 結局一番ハマって今に至るのがコムデギャルソンです。

講談社の文芸雑誌「群像」7月号に、なんと僕のエッセイが掲載されています。

— 山田耕史 文芸雑誌「群像」7月号にエッセイ「コムデギャルソンと川久保玲」掲載中 (@yamada0221) 2023年6月8日

タイトルは「コムデギャルソンと川久保玲」。

エッセイを書くのは生まれて初めてなので、かなり苦労しましたが、僕のコムデギャルソン愛がそのまま文章にできたと思っています。

興味ある方は是非。https://t.co/hny1gmy3PL pic.twitter.com/BziCUWC683

1990年代は今からは考えられないくらい、デザイナーズブランドの人気が高かった時代でした。

1990年代に人気だったデザイナーズブランドは、デザイナーの出身別に大きく3つに分類できます。 まず、マルタン・マルジェラやドリス・ヴァン・ノッテン、ダーク・ビッケンバーグらのベルギー勢。

ジョン・ガリアーノ、アレキサンダー・マックイーン、フセイン・チャラヤンらのイギリス勢。

そして日本勢。

1990年代後半は、DCブランドブーム以降に登場した新世代日本人デザイナーが脚光を浴びた時代でした。

その代表格が、ビューティービーストや204711120(トゥー・オー・フォー・セブン・ワン・ワン・トゥー・オー)です。

www.yamadakoji.comピンタレストで当時の画像を検索してみると、ヒットする多くの画像がストリートスナップ雑誌「FRUiTS」のものです。

https://www.pinterest.jp/pin/589619776230211304/

https://www.pinterest.jp/pin/27725353944879941/

「FRUiTS」の撮影対象は、当時原宿に集まっていた、尖りに尖りまくった若者たちです。僕は当時、神戸の三宮や大阪のアメリカ村など、関西のファッションスポットに頻繁に通っていましたが、「FRUiTS」に掲載されるような超弩級のファッションの人には、そうそうお目にかかれませんでした。

1997年に80年代DCファッションがリバイバル?

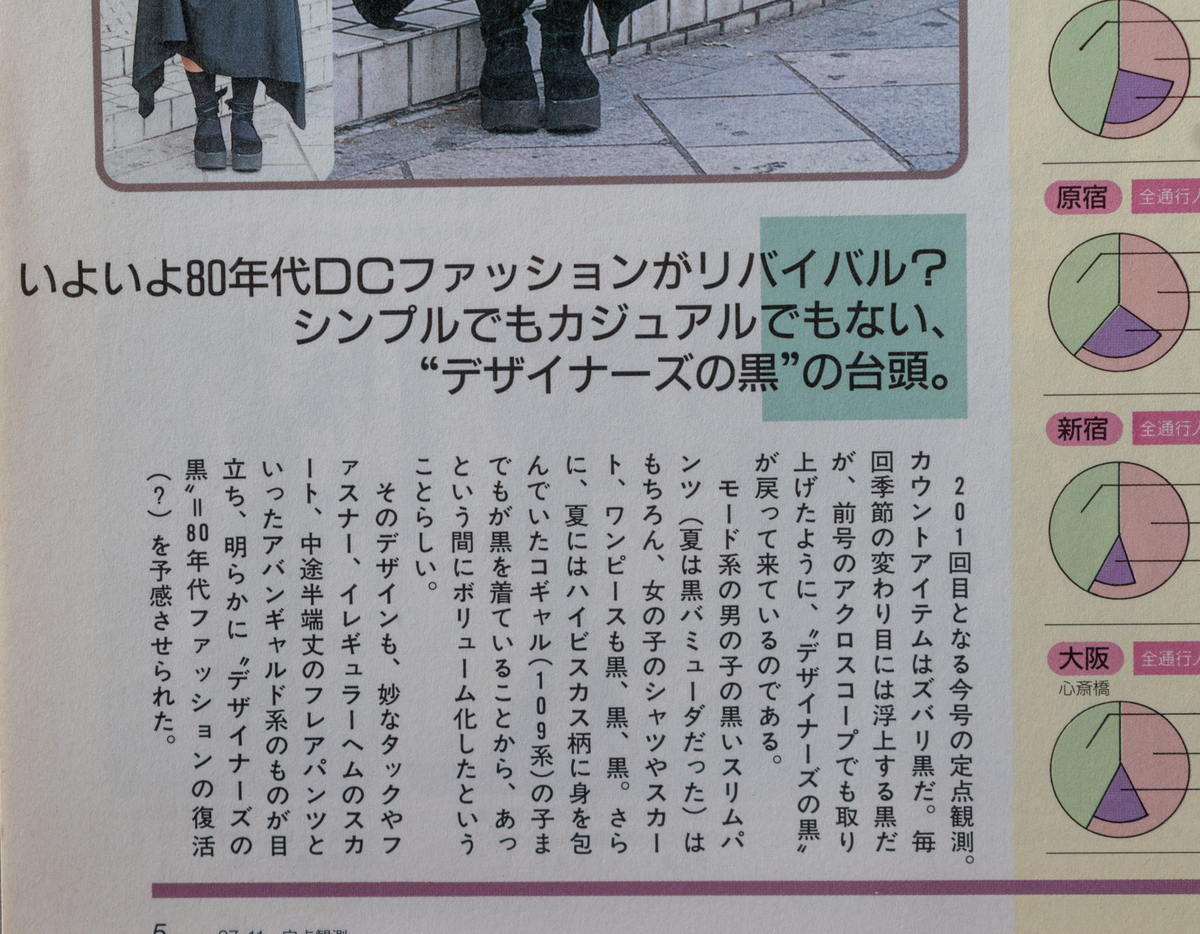

ですが、今回ご紹介する「流行観測アクロス」1997年11月号は、当時の僕の肌感覚に近い服装の人たちと、長年ストリートスナップを撮影し続けている同誌ならではのコメントが掲載されているので、併せてご紹介します。

誌面冒頭に「定点観測」が掲載されています。余談ですがこの「定点観測」のフォントにも、90年代の雰囲気が強く感じられますね。

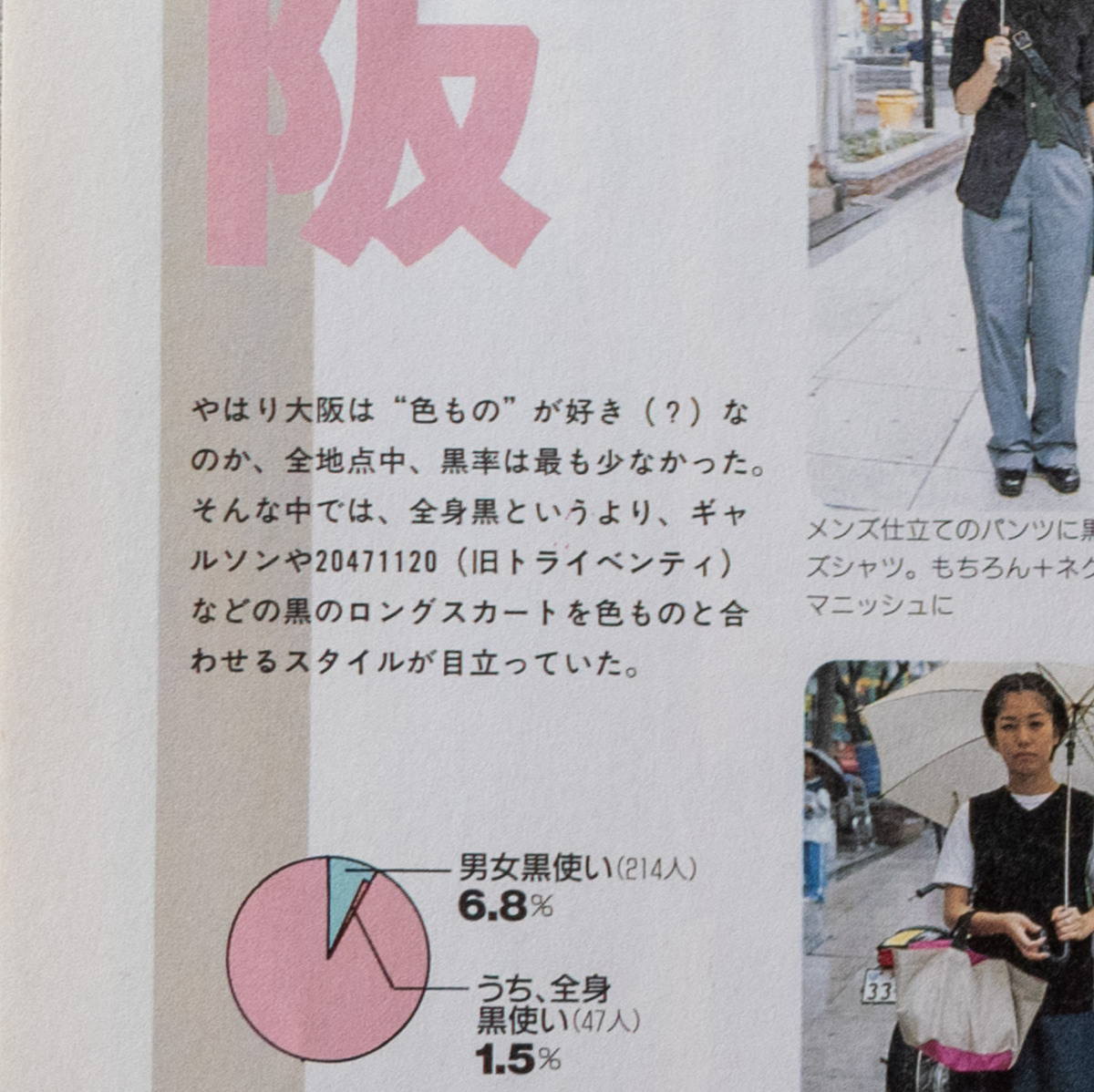

アクロスの定点観測では、毎回決まったテーマにフォーカスして着用数がカウントされています。この号のカウントアイテムは「男女黒使いうち、全身黒使い」。「全身」とありますが、よく読むと「トップス、ボトムスのいずれかが黒いもの」とあります。つまり、黒を使ったコーディネートということですね。

渋谷では黒コーデのパーセンテージは、渋谷では22.3%、原宿は20.6%、新宿は18.1%、大阪心斎橋では6.8%。

解説文には「いよいよ80年代DCファッションがリバイバル?シンプルでもカジュアルでもない、“デザイナーズの黒”の台頭」とあります。この「いよいよ80年代DCファッションがリバイバル?」という文言はこの記事の重要なキーワードになっていきます。

「毎回季節の変わり目には浮上する黒」としながらも、「そのデザインも、妙なタックやファスナー、イレギュラーヘムのスカート、中途半端丈のフレアパンツといったアバンギャルド系のものが目立ち、明らかに“デザイナーズの黒”=80年代ファッションの復活(?)を予感させられた」とあります。 ピックアップされている女性は、黒のポロシャツに黒のイレギュラーヘムのスカート、そして黒の厚底シューズという装い。着用ブランドは掲載されていませんが、特にスカートは確実にデザイナーズブランドのものでしょう。

各地点のスナップレポート。まずは「やはりコギャル率が高い渋谷」。

90sデザイナーズブランド男子

続いて、原宿。

左の女性の画像と背景が同じなので、冒頭のイレギュラーヘムスカートの女性も原宿で撮影だったことがわかります。

右の男性はまさに僕が当時目にしていた90sデザイナーズブランド男子な雰囲気。

個人的に90sを特に感じるのが、膝下丈のパンツにゴツいボリュームのシューズのバランス、そしてブリーフケースのような手持ちバッグ。僕も当時、それぞれ似たようなアイテムを所有していた記憶があります。

新宿と大阪。

大阪については、「全身黒というより、ギャルソンや20471120(旧トライベンティ)などの黒のロングスカートを色ものと合わせるスタイルが目立っていた」とコメントされています。後でまた触れますが、やはり当時、20471120は「地元」大阪で強く支持されていたということがわかります。

右上の短パンの男性は、当時大人気だったナイキのハイテクスニーカー、フットスケープですね。このオリジナルカラー、今も大スキです。 そして、真ん中の女性二人組には「ヴィヴィアン・ファンっぽい」というコメントが。

イギリスのデザイナーズブランド、ヴィヴィアン・ウエストウッドはいつの時代も高い人気を誇る稀有な存在です。

令和でも人気のヴィヴィアン。凄いっすね。 https://t.co/KpGutu8WAN

— 山田耕史 文芸雑誌「群像」7月号にエッセイ「コムデギャルソンと川久保玲」掲載中 (@yamada0221) 2023年6月30日

その魅力の理由については過去記事でご紹介していますので、是非ご覧下さい。

真ん中の男性も、いかにも90sデザイナーズブランド男子な雰囲気。フロントが短く、後ろを立たせた髪型がこの時代ならでは。

「20471120が好きだから、なんとなく」

コーディネートのポイント別のピックアップ。「ネクタイ、リボンではなく、襟元のワンポイントは“タイ”」。

左の男性のパンツは、こちらも当時人気だったクリストファー・ネメスのものでしょうか。バッグもそれっぽいですね。

この頃は他のブランドでも、ネメスのシグネチャーである膝の切り替えやステッチデザイン、大きく折り返したロールアップなどをコピー商品も多数存在していました。

真ん中の女性二人組には「タイの火付け役はこの“20471120”?」とのコメント。

同号のインタビューページでピックアップされている大阪の女性も、20471120のタイを着用しています。「好きなブランドはピースナウ、20471120、ビューティービーストです」「このリボンも、20471120が好きだから、なんとなく」。靴の「ヨシヒロミハラ」は、「ヤスミロミハラ」、つまり現「ミハラヤスヒロ」の誤植でしょうね。当時は「ミハラヤスヒロ」ではなく「ヤスヒロミハラ」だった記憶があります。

こちらの原宿の女性、左側はヴィヴィアン・ウエストウッドを象徴するシューズであるロッキンホースを着用。ロッキンホースはめちゃくちゃ高価ですが、当時本当に頻繁に見ました。

「爆発的に売れる」ジャパニーズデザイナーズブランド

ということで、以上でひとまずは1990年代のデザイナーズブランドブームのときのファッションがどんな雰囲気だったかは、お伝えできたと思います。

さて、ここからが今回の記事の本題になります。

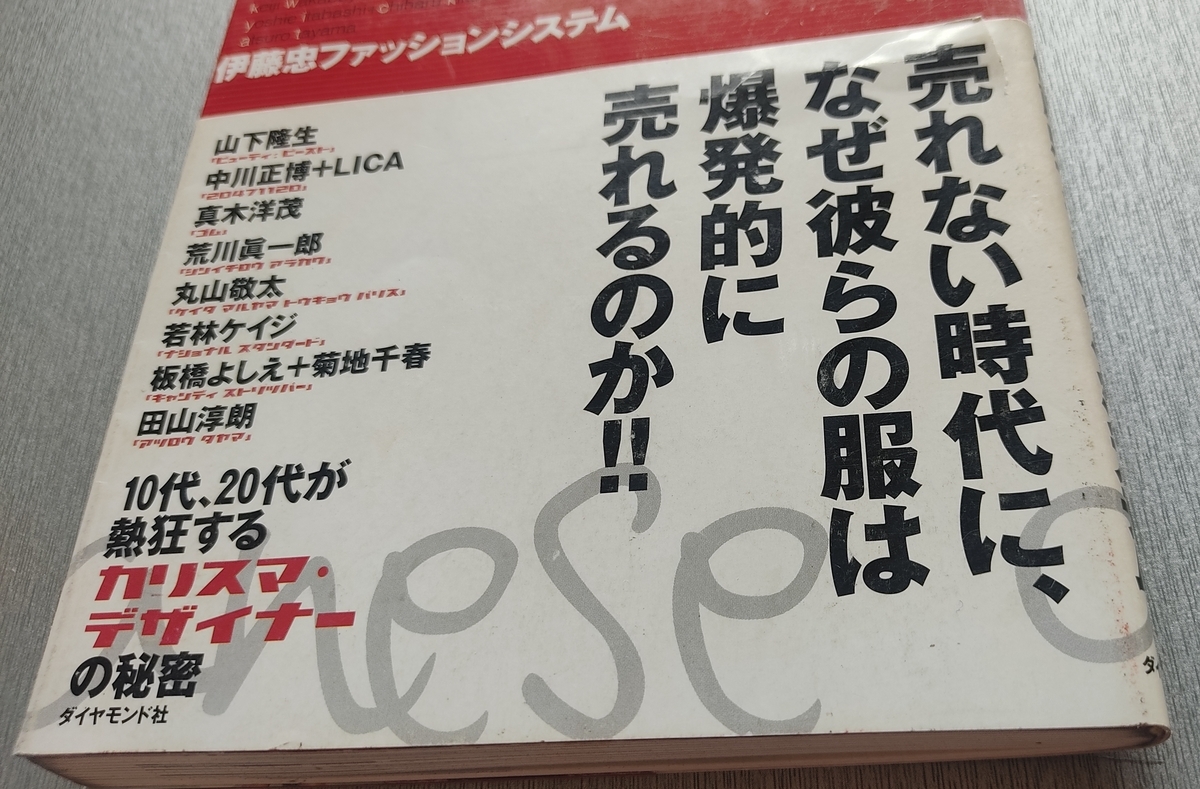

参考文献となるのが、1999年8月に発行された「ジャパニーズ・デザイナー」という書籍です。現時点では、Amazonや楽天市場で古本を入手可能です。

|

|

僕の手持ちの本には、「売れない時代になぜ彼らの服は爆発的に売れるのか!!」という扇動的な文句の帯が付帯しています。

帯の裏側には「カリスマ・パワーを持つ若手デザイナーの仕事の中には新市場を引っぱる「消費のキーワード」が秘められている!」とあり、ビジネス書的な性格の本だということが伺えます。

著者は伊藤忠ファッションシステム。背表紙には「10代、20代が熱狂するカリスマ・デザイナーの秘密」。

その「カリスマ・デザイナー」が、以下の方々です。若い人には馴染みがないかもしれませんが、いずれも当時ファッション誌によく登場していた人気デザイナーです。

内容の中心は、デザイナーのインタビューです。

トップバッターは、ビューティービーストのデザイナー、山下隆生さん。

ファッション誌に掲載されているデザイナーインタビューでよくある「クリエイションとは?」的な内容ではなく、 「デザイナーの思うままに作る時代ではない。顧客を視野に入れたビジネスを進めていく必要がある」「経営者を兼ねることで市場を自分に引き寄せる」などからわかるように、デザイナーのインタビューなのに主題はあくまでもビジネスという点が非常に珍しいと思います。

山下隆生さんのインタビューでは、当時のビューティービーストの名物だった直営店の行列や、生産システム、三菱商事が生産、オリゾンティが販売を受け持つライセンスブランド、「オルソ ビューティ:ビースト」の取り組み方、ファンとのコミュニケーションの場としてのクラブイベントについて、などなどが語られています。

儲けたいからやっているわけじゃない

その次の、20471120の中川正博さんとLICAさんのインタビューは、当時のデザイナーズブランドの性格を象徴しているように感じたので、気になったポイントをいくつか引用します。(強調引用者以下同)

売れ筋を考えずに、作りたいものだけ、自分の中から湧き出たものだけを単純に一所懸命作ってきました。着てもらいたいとか売りたいとかを少しでも考えると、媚びたものになってしまう。そういう下心って服を通じて伝わるものなのです。

同じ形ばかりで、色のバリエーションを揃えたり、きめ細かいサイズ展開だけしているブランドなんて「何よっ」て感じ。着た時の組み合わせばかりを打ち出しているショップを見ると、どんどんマイナーな気分になってしまう。 反対に、こういった服を作りたいという意気込みが伝わる「デザイン重視の服」を見ると、「やっぱり服はいいわあ」とパワーがもらえる。 奇抜なデザインとか、変わった色使いではなく、その服にデザイナーの気持ちが入っているかどうかが重要。私たちの服も、見た人が面白いな、自分も頑張ろうという気持ちになってくれればいいですね。

作る量が少ないので、かえってファンの購買意欲を煽るのかなあ。でも、生産量を増やそうとは思いません。あまりにも儲けたいって感じがしそうで。 僕らのような服だったら、せいぜい売り上げは1.5億円が上限でしょう。それ以上になると、自分たちで管理できなくなると思います。

売れるものがわかっていて、それをやればいいのにやらない。そこがポイント。売れることだけ考えたら、うちはもっと伸びると思います。お金を儲けるために何でもするというのが今の世の中だけど、何かをやりたくて始めたら、お金が付録で付いてきたというのが、私たちの本来の姿だと思う。儲けたいからやっているわけじゃありません。

90sカリスマデザイナーが独特の価値観を持った理由

こちらは、2019年に公開された20471120の中川正博さんのインタビュー記事です。長文のかなり読み応えがある内容なので、是非読んでみて下さい。

hagamag.comこのインタビューで、中川正博さんは自身の90年代の活動をこのように振り返っています。

当時、インディーでブランドをやってたようなデザイナーはみんな80年代の三宅一生さん、川久保玲さん、山本耀司さんらの活躍を見て育った世代ですよね。彼ら以前は日本のモードってなかったわけですから。ファッションの中心はパリで、パリに対して右に倣えをしてただけ。パリの真似をすることがハイスタンダードなことで、カッコいいとされていたところ、三宅さん、川久保さん、耀司さんが、そうしたものとは異なる自分たちの世界を表現して、それが世界からも認められたんです。いわば、そこで日本のモードというものが初めて確立された。僕らはその次の世代ですね。バブルも終わり混沌とした空気の中で、上の世代からの影響を受けつつも、より自由な表現を求めて、各自がインディーズブランドを立ち上げていった感じだったと思います。

DCブランドブームの影響と、バブル崩壊後という特別な時代。

この2つが、90年代に頭角を現したデザイナーたちの価値観に大きな影響を与えていたことは間違いなさそうです。

DCブランドブームの成立過程とその背景

ここで改めて、1980年代のDCブランドブームについて触れておきます。

DCブランドブームの礎となったのは、1970年代に東京の原宿や青山で数多く生まれたマンションメーカーです。

若きデザイナーたちが仲間同士で借りたマンションの小さな一室で、多品種少量生産で個性的な服作りをしており、そこから後のDCブランドが数多く生まれました。

そして1980年代に入り、DCブランドが大ブレイクするきっかけとなったのは、ヨウジ・ヤマモトとコムデギャルソンによるパリコレクションデビュー。いわゆる「黒の衝撃」です。

当時欧米で主流だったファッションからは考えられない新しい価値観の提案は賛否両論はあったものの、「欧米で認められた」というお墨付きを得たこれらのブランドは日本で数多くのフォロワーを生みます。そして、1983年には全身を真っ黒の服で埋め尽くした「カラス族」がブームとなりました。

https://www.pinterest.jp/pin/155937205840382807/

1982年に創刊された雑誌「Olive」から生まれた「オリーブ少女」も1984年頃にはティーンズを中心に人気を集めます。

https://www.pinterest.jp/pin/34551122134008451/

https://www.pinterest.jp/pin/422281204390464/

フランスの公立学校「リセ( lycée)」に通う中高生、リセエンヌのファッションを打ち出し、人気となりました。「ストリートファッション 1980-2020―定点観測40年の記録 」より引用します。

1982年に創刊された雑誌 「オリーブ」 だが、翌年、「マガジン・フォー・ロマンティック・ガールズ」というキャッチフレーズに変更し、リセエンヌのファッションやライフスタイルをお手本に提案したところ大ヒット。パリの女性の「チープシック」 や 「自由で遊びに満ちた着こなし」 は、 高校生や短大・大学生の女性に支持され、一気に広がっていった。 当時の同誌に紹介されたブランドは、〈JUST BIGI〉、〈ニコルクラブ〉、〈アトリエ・サブ〉、〈ディグレース〉、〈ドゥファミリィ〉といったティーンズ向けのDCブランドの一群だった。 なかでもカラフルな 〈パーソンズ〉や、フリルとキャラクター使いが特徴の〈ピンクハウス〉、〈ATSUKI ONISHI 〉は 「オリーブ少女」の御用達ブランドといわれた。 このDCブランドファッションの一端ともいえるこの時期は 「オリーブ少女・第1期」といえるが、単に少女らしさだけではなく、「少年っぽさ」 や 「重ね着=レイヤードスタイル」などもキーワードなのが特徴だった。 くるぶしが出る丈のコットンパンツに素足+白いスニーカー や、ワッペンやバッジ、 雑貨感覚のキッチュでかわいいアクセサリーをたくさん着けるなど、当時のアイドルの中でも人気を博した小泉今日子やチェッカーズに象徴されるような、子どもっぽい=少年・少女ファッションが若者たちに支持された。 一見パジャマのような柄物のシャツとパンツのセットアップも流行。 スパッツに短パンを重ねたり、オーバーサイズのシャツの上にショート丈のボレロを重ねたり、ステンカラーコートの襟に小さなレースのスカーフを巻いて、ロングスカートの裾からペチコートのレースのフリルをひらひら覗かせるなど、アイテムはベーシックであっても、重ね着をすることで、カジュアルダウンさせる。 そうしたパリの女子中高生、リセエンヌ風の 「カワイイ」 スタイルやチープシックのセンスは1990年前後に 「カッコイイ」 渋カジへと置き換えられ、 その後、1992〜93年に台頭した「フレンチカジュアル」 へと引き継がれていった。

このように様々なファッション的な要素が絡み合って発生したDCブランドブームは1984年から本格化します。

「DCブーム」が一般にも広がり始めるのは、84年あたりからだ。肩が落ちんばかりに ダボッとしたビッグシルエットの、いわゆるDCスーツが新人サラリーマンを中心に、 中年層まで巻き込んで流行。欧米発の正統派スーツを徹底的に崩すという、DCブランドの基調をなすひとつのスタイルが市民権を得た。また、チェック柄のダボダボスタイルでデビューした歌謡ロックバンドのチェッカーズが、 そのファッションも注目され、 一躍人気者となり一世を風靡する。トラッドを象徴するチェック柄が、彼らによって自由で饒舌な重ね着ファッションへと生まれ変わった。 DCブランドが若者ファッションという限られた範囲の中だけでなく、社会的にも受け入れられたのだ。 85年には、渋谷や新宿の丸井が、DCブランド中心のファッションビルへ変貌し、普通の既製服に比べるとかなり価格が高かったDCブランドを、赤いカードの威力で、テ ィーンズを中心に爆発的に浸透させていく。 また、丸井に限らず、 ファッションビルが行う年2回のバーゲンセール初日には、前日の夜からとか早朝5時からという常軌を逸 した若い男女の長蛇の列ができて話題となり、社会現象としての「DCブーム」が加速していった。 86年、男性向けの新しいブランドが数多く誕生し、一方で、単にDCブランドのデザインや店構えを真似た即席、偽物DCブランドショップが多発。既製服のほとんどが、 DCブランド風になってしまった。もはや、好むと好まざるとにかかわらず、 DCブランドかそれ風の服を着ねばならない状況がやってきたのだ。DCブームはここに頂点を迎えたのであった。

爆発的に広がったブームは、その失速も早いものです。

1988年頃にはジョルジオ・アルマーニやジャンフランコ・フェレ、ジャンニ・ベルサーチの「3G」に代表されるインポートブランドブームや、同じ頃に生まれた日本初のストリートファッション、渋カジに注目が集まり始めます。

以前の記事でもご紹介した「ポストDC時代のファッション産業 」という書籍が1989年11月に出版されるなど、1980年代の終りにはDCブランドブームは完全に失速していました。

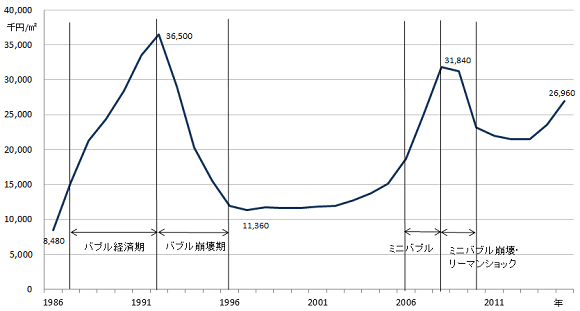

バブル崩壊後の日本経済

次は、1980年代終盤から90年代初めの経済に目を向けてみましょう。

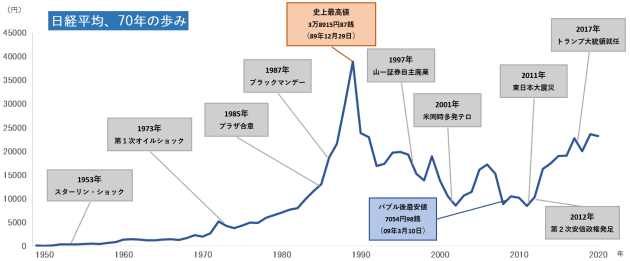

これまでの記事でも触れてきましたが、1970年代の高度経済成長期、1980年代の安定成長期を経て、1988年に本格的に突入したバブル景気のピークは、日経平均株価3万8,957円を付けた1989年末でした。

そして、1990年の年明けから株価は下がり始めます。

日経平均株価は、1992年8月に1万4,309円と、89年末のピークからなんと63%も下落し、バブル以前の水準に戻ってひとまず底を打ちました。

株価から少し遅れ、地価も下落を始めます。1991年7月から1年で、東京の住宅地の地価は14.7%も下落。そして、1994年には1990年の約半分にまで下落します。

バブルが崩壊するまでは、誰もが日本経済は右肩上がりを続けると信じていました。 国土が限られている日本の土地の値段は必ず上がり続け、それに比例して資産も増え続けるという、「土地神話」が当たり前のように語られていたのです。

ですが、1980年代までの「右肩上がりの日本経済」という価値観はバブル崩壊で一変しました。

また、1990年前後には世界情勢にも大きな変化がありました。

日本のバブルがピークを迎えていた1989年11月には東西冷戦の象徴だったベルリンの壁が崩壊。

https://www.pinterest.jp/pin/464644886565401001/

1989年12月に開催されたマルタ会談では、アメリカのブッシュ大統領とソ連のゴルバチョフ書記長が冷戦の終結を宣言します

1991年1月には湾岸戦争が勃発。

また、同年12月にはソビエト連邦が崩壊します。1917年のロシア革命以降、世界の共産主義運動を主導してきた社会主義国家は、69年でその幕を下ろしました。

バブル崩壊後に生まれた新世代デザイナーズブランド

そして、1990年代の日本の「カリスマデザイナーズブランド」が産声をあげたのも、この時代でした。

山下隆生さんがビューティービーストを設立したのは1991年。

中川正博さんとLICAさんがベリッシマを設立したのが1992年(20471120の前身となるブランドで、1994年に20471120にブランド名変更)です。

山下隆生さんは1966年長崎県生まれ。

大阪の摂南大学土木建築科在学中に、第1回丸井デザイナーオーディションで大賞候補となります。そのときのエピソードがなかなか面白いので、少し長いですが引用します。

オーディション用に描いたイラストはテーラードジャケットのラペルが極端に大きく、袖は細長く伸びたスタイリング画。にも関わらず、(オーディションの)1次審査の合格通知が届いたんです。

丸井さんからは(2次審査用に)素材を提供頂いたんですが、いかんせん洋服の作り方がさっぱり分からない(苦笑)。居ても立っても居られず素材を抱え反対の手にはデザイン画を持って、当時住んでいた大阪の街を歩きました。とりあえずミシンのある場所を探していた時に、ジーンズショップで一人の女性に出会うんです。彼女に事の顛末を説明すると「そもそも型紙がないと洋服は作れないよ」と言われまして。彼女からパタンナーを紹介してもらえることになったんです。そうこうする内になんとか型紙も出来上がって。改めて縫製のお願いをしに伺ったところ、彼女では縫えないと言われてしまいまして。それで今度は生地とパターンとイラストを持って隣町の洋服リフォームのお店を訪ねるんです。そうしたら、「面白そうな洋服だから縫ってみましょう!」と快諾頂くことができまして。とは言え、服が完成したのは審査前日とかなりギリギリでしたが(苦笑)。こんな風に、たった1枚のイラストレーションから洋服という造形物を作るのには膨大な時間がかかりましたが、沢山の人の協力と数えきれないほどのエール、愛情に恵まれました。そして何にも変えられない喜びと充実感、探究心が同時に芽生えました。それはもう、衝撃的な体験でしたね。この経験を経てもっと洋服を作りたいと思えたんです。多くの人との出会い、価値観の共有、分かち合う喜び。この瞬間から、集団として、ブランドとして展開していくbeauty : beastが始まったんです。

このエピソードからも分かる通り、山下隆生さんはファッションに関して専門的に学んだ訳ではありません。

これは、20471120の中川正博さんも同様です。

中川正博さんがファッションの世界に飛び込んだきっかけは、ビューティービーストの山下隆生さんの影響がありました。

元々は僕は絵を描いたりしてたんですよ。ファッションとの接点としては、当時、大阪でbeauty:beastの山下くんらインディーのデザイナーたちが中心になって『GATHER』っていうビジュアル誌を発行してたんですけど、僕は山下くんと仲が良かったから、『GATHER』でグラフィックや絵を描いたり、ビジュアル面のお手伝いをしてたんです。で、雑誌経由で関わってみたら、なんかファッションの世界は面白そうだなって思って。そんな時にLICAちゃんと知り合い、意気投合して、自分でもやってみようとなったんです。

20471120では、中川正博さんが全体的な総括をするディレクター的役割で、神戸のアパレルメーカーで勤務しながらもインディーズとして服作りをしていたLICAさんがデザイナー、パタンナー的役割を担っていました。

カリスマデザイナー達に共通する意外な「ビジネスの姿勢」

中川正博さんが「インディーでブランドをやってたようなデザイナーはみんな80年代の三宅一生さん、川久保玲さん、山本耀司さんらの活躍を見て育った世代」と語っているように、90sデザイナー達はデザイン面では80sのDCブランドの影響を強く受けたと思われます。

ですが、ビジネス面では90sデザイナー達は80sDCブランドを反面教師にしていたのではないでしょうか。

上掲の「ジャパニーズ・デザイナー」という書籍のインタビューで中川正博さんとLICAさんが語っている「ビジネスを拡大することが目的ではない」「自分の気持ちに素直な服作り」という姿勢は、この本に登場しているほとんどのデザイナーに共通している特徴です。

山下隆生さんはこのように語っています。

オンリー・ショップは、現在1店舗ですが、15店舗までしか作るつもりはありません。顧客が万人単位で存在するとは思っていないので、ショップを増やし過ぎることは、決していいことではない。 現在のオンリーショップにしても、2~3年、卸し売りでしっかりお付き合いした上で、FCになってもらったケースが多いですね。うちの姿勢をよく知ってもらい、先方が自店としてのオリジナリティをしっかり持った上で、太い絆で組んでいきたいと考えています。

ゴムの真木洋茂さん。

「ゴム」と「ゴム・オム」の2ブランドでは、大きくするのもある程度限界がありますね。デザイナー・ブランドの場合は、大都市に1店舗ずつ作ったとして、年商20億円が限界だと思います。だから、僕はそのあたりをにらんでやっていきたい。

シンイチロウアラカワの荒川眞一郎さん。

将来的にも、ビジネスを大きく広げようとはあまり考えていません。 消費者や卸し先と、太いパイプでコミュニケーションをとりながら、マイペースでコツコツやっていければと…。 取り引き条件も、委託販売はやらずに受注販売だけで、追加生産も受けていません。広げることで負担を増やすよりは、今の規模でレベルアップを狙いたい。もっと生地や仕立ての質を追究し、ターゲットも絞ったラインを作れたらなんて考えています。お金が無くても、これをやりたいという かあれば、面白いものは作れるはずですから。

ビジネス的に難しいかもしれませんし、労力的に大変かもしれませんが、本当にやりたいことだけをやっていきたいのが本音です。僕は作りたいものを作っていきたい。もっとアート寄りの方向に持っていきたいのです。

ケイタマルヤマトウキョウパリスの丸山敬太さん。

僕は、アートというよりセンスを服で表現していきたい。売れるからといって、作りたくない服を作ることはしたくありません。ただ、自分の技術不足とか、生産体制の問題とか、あるいはコミュニケーション不足などの問題で、作りたいようにできなかったものはありますが。

ナショナルスタンダードの若林ケイジさん。

会社を大きくすることよりは、社員がいかにハッピーに働けるかを考えていきたいですね。たとえば女性が出産しても続けられる会社。女性の服を作っていることもあって、女性を大切にする会社にしていきたいと考えています。

どうでしょう?揃いも揃って非常に近しい内容を語っているのは、やはりこのDCブランドブーム終了後のこの時代に理由があったとしか思えません。

成功が夢なら、転落も夢。それが、原宿ドリーム

「ポストDC時代のファッション産業 」には、DCブランドの栄枯盛衰を描いた「原宿サクセスストーリー」という一節があります。

少し長いですが、名文ですので丸ごと引用します。

学生運動でスピンアウトした人間、家業の縫製業を継ぐのが嫌で家出した人間、どこの会社でも上司と喧嘩をしてしまう組織に合わない人間、水商売で元手を稼いで一山当てようという人間、親の財産で何かカッコイイことをしたい人間、芸能界やファッション業界という派手な仕事が好きな人間、とにかくコツコツと洋服を作るのが好きな人間、そして、専門学校でデザインを学んだデザイナーの卵たち……etc。こうした「お定まりの人生コース」とは違う道を選んだ若者達が、自分の運と才能を握りしめてファッション・ビジネスを始める。友人、親戚はもとより、マンションを斡旋してくれた不動産屋にまで借金を頼み込んでの会社設立。借金に喘ぎながらも、好きな服を作る喜び、好きなことをやっているという充実感は、何事にもかえがたい。

そんな時、ふとしたきっかけで、彼の作品がマスコミに取り上げられる。たちまち業界の注目を浴び、若い客が連日彼の店の前に並び出す。あちこちの専門店、百貨店から引き合いが来る。

それからの成長は驚くばかりで、年商一千万のビジネスが、一年後には一億に急成長。その後、三億、十億、三十億と推移し、僅か五年間で年商三十億の中堅アパレルが誕生する。こんな夢のようなサクセスストーリーが、原宿にはゴロゴロ転がっているのである。

中古のシビックから、中古のワーゲンへ。そして、BMW、ベンツと進むのに僅か五年間。時計はカシオからロレックスに。お酒は、サントリーホワイトからワイルドターキーへ。Tシャツとジーンズで段ボールを担いでいた男が、アルマーニのスーツで皮張りのソファーにふんぞりかえることになる。

反面、転落も早い。新規出店の要請に喜んでいると、いつのまにか資金が回らない。それでも、強気で借り入れを繰り返し、借金は雪ダルマ式に膨らんでいく。

急激な拡大は、企画の目をも曇らせる。売れ筋と信じて大量に生産した商品が、天候不順のために多くの惨敗。店頭からの返品で、在庫の山が出来る。

こうなると、坂道をころげ落ちるように悪いことが重なっていく。信頼していた営業部長が売上金を使い込み、蒸発。頼みのチーフデザイナーも、会社に嫌気がさし、自分の部下を引きつれライバル会社に転職。

にっちもさっちもいかなくなった社長は、ベンツで夜逃げ、という具合になる。

しかし、ここで終わらないところが原宿ビジネスの怖いところだ。借金を踏み倒し、夜逃げした社長も、自分の私腹はきちんと肥やしてある。早速、妻を社長に仕立てて別会社を設立。細々と商売を継続しながら、ほとぼりの冷めるのを待つのである。

成功が夢なら、転落も夢。それが、原宿ドリームの実像である。

おそらく、当時のファッション業界にはこういったケースが山のようにあったのではないでしょう。

「ジャパニーズ・デザイナー」の巻末の解説ページにも、似たような記述があります。

1980年代のDCブランド・ブーム時には、企業がスポンサーになって新人デザイナーに 大規模なコレクション・ショーを行わせる、小さなブランドが百貨店やファッションビルに引っぱられて一気に売り場を広げるなど、デザイナーにとって「おいしい話」が多かった。ほとんど無名のブランドが一躍有名になる、小さな売り上げが倍々ゲームで膨らむ、ブランド名の付いた商品があふれるように生み出される―まるでシンデレラストーリーのようなマイナーからメジャーへの転換があったのである。しかし1980年代後半になって、インポート・ブランド・ブームに火がつくと環境は一変した。 大手企業は一斉に手を引き、売り場は縮小され、 苦しい状況に陥ったデザイナーも中にはいた。

1990年代は、バブルが崩壊して、日本経済は1980年代までのような右肩上がりの成長をすることは想像できず、DCブランドブームのときのような「一山当てて大金持ちになる」という夢も描きづらくなっていたのでしょう。

90sデザイナー達は80sDCブランドを反面教師にすることで、マーケットでの自身のブランドの適正な規模を、クールに見極めることができたと思われます。

個性的な服が広く大衆に売れる筈はありません。

それならば、デザイナー自身が作りたい服、表現したい方法を重視した上で、その感性に共感してくれるファンを大事にしながら、ブランドを運営していく。

そういった姿勢が90sデザイナー達には共通しており、だからこそインタビューで皆が同じような回答をしていたのでしょう。

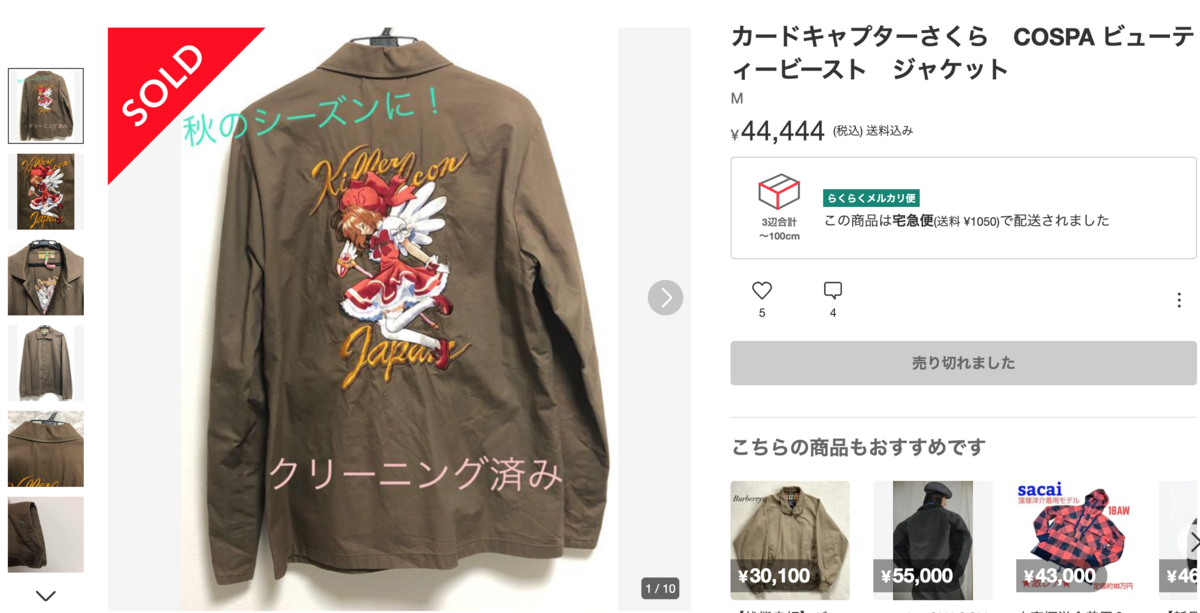

時代を先取りしていたアニメコラボ

隆盛を極めたDCブランドブームはあっけなく終了してしまい、バブルも崩壊してまさに右肩下がりの1990年代初頭に人気を集めたファッションのひとつがグランジです。

グランジについてはこちらの過去記事で詳しくご紹介していますが、ロックバンド「ニルヴァーナ」のカート・コバーンの服装がルーツ。つまり、音楽から生まれたファッションと言えます。

また、日本のストリートではヒップホップやスケートボード、クラブなどのカルチャーとリンクしたストリートファッションも浮上しつつありました。

http://michaelsan.livedoor.biz/archives/51866741.html

これまで以上にサブカルチャーから影響を受けたファッションが増えたのが90年代です。

ですが、90sジャパニーズデザイナー達は更に次の時代を先取っていました。

ビューティービーストや20471120は、アニメーションとコラボしたコレクションを展開します。

山下隆生さんはインタビューで、当時のことをこう振り返っています。

当時、銀行にキャッシュディスペンサーが導入され始めたんですよ。そこでアニメーションの女性がペコリとお辞儀をするGIFアニメみたいなものが流れていて、それを見たときに、「これからの若い人たちは漫画やアニメーションのキャラクターを好んで、コミュニケーションツールとして取り入れていくんじゃないか」と感じたんです。

それまでのbeauty:beastはモードで、ハイファッションの方向で展開していたんですけれど、その中に取り入れるモチーフとして漫画アニメーションのキャラクター——特に女性のキャラクターが多かったですね。それにキラーアイコンという名前をつけて、永遠のアイコンという形で取り入れていく提案をしていきました。

90年代は今ほどオタクというカルチャーが世間に浸透しているわけではなかったので、どうしても敬遠されるお客様もいましたけれど、その反面ハイファッションにキャラクターが入ってくることにウェルカムな人たちも多くて。

当時のビューティービーストのアニメコラボアイテムは高値で売買されています。

https://jp.mercari.com/item/m44178860254

https://jp.mercari.com/item/m16458492454

https://jp.mercari.com/item/m65906690201

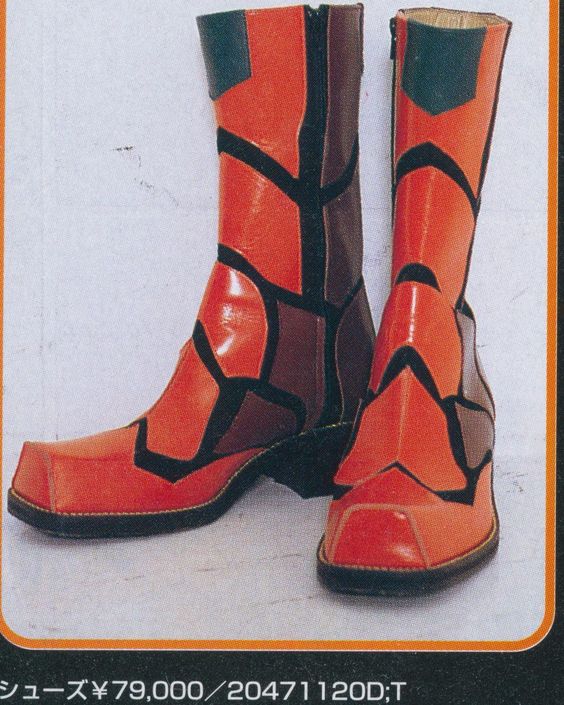

20471120は「新世紀エヴァンゲリオン」や「ウルトラマン」をコレクションのテーマにしたり、「HYOMA」という独自のキャラクターを軸としたブランドをスタートさせたりと、当時ではまだ珍しかったファッション×アニメを打ち出していました。

https://www.pinterest.jp/pin/557109416419728640/

https://www.pinterest.jp/pin/227713324899589981/

上掲のインタビューで山下隆生さんが語っているように、まだアニメカルチャーは一般には浸透していなかった時代です。

先述のように、「デザイナー自身が作りたい服、表現したい方法を重視した上で、その感性に共感してくれるファンを大事にしながら、ブランドを運営していく」という姿勢を取っていたから実現したのでしょう。

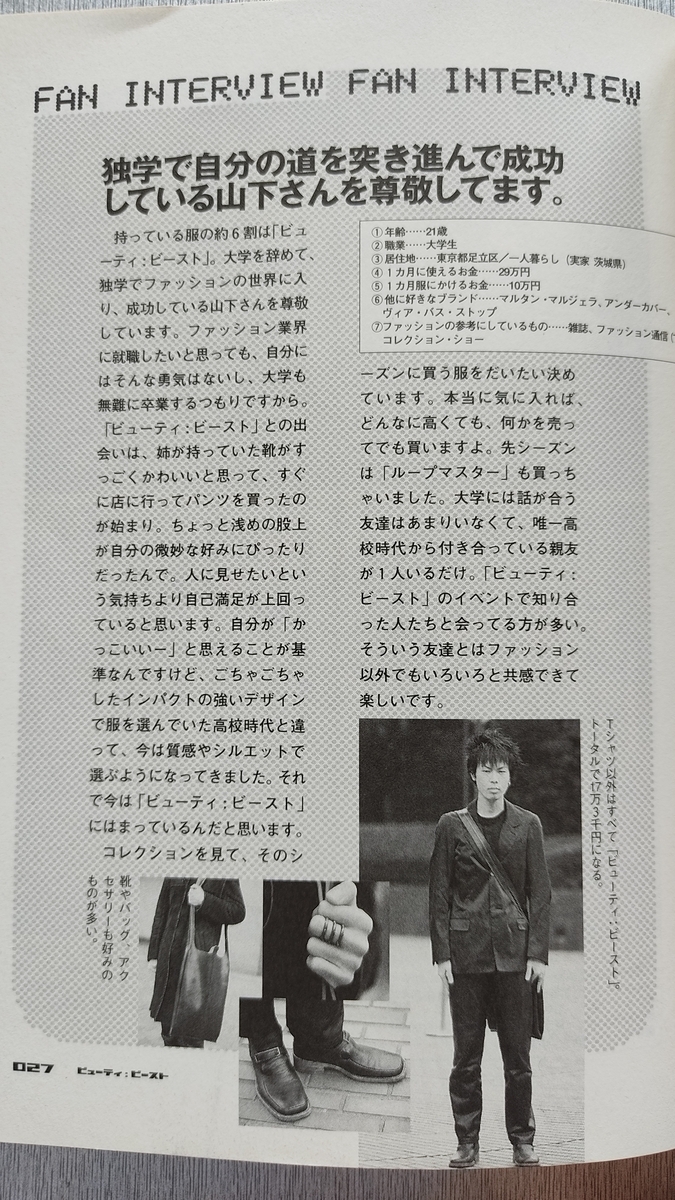

服はコミュニケーションツール

DCブランドブーム終了、バブル崩壊後の右肩下がりの時代だからこそ生まれた独自の世界観のもと、個性的なファッションを打ち出した90sデザイナーズブランドには、熱狂的なファンを獲得しました。

「ジャパニーズ・デザイナー」には、各ブランドのファンのインタビューも掲載されています。

こういったブランドのマニアファンの特徴について、巻末の解説ではこう記されています。

マニアファンの間では、「自分はこんなヤツ」「そのスタイルなら僕と気が合う」というように、服がコミュニケーション・ツールの役割を果たしている。

実はこの「服がコミュニケーションツールになる」というのは、山下隆生さんのインタビューでも語られています。

10代の頃からファッションの持つスタイルに興味を持っていました。長崎の生まれで、学校は男性ばかりのミッションスクール。なので、登下校時にすれ違う異性に言葉を介さず自分を主張する道具としてスタイルはとても重要だったんです。言葉を介さずレターをもらったのも、声をかけてもらったのも丁度この頃でしたね。一方で、幼少期から言葉によるコミュニケーションの誤解が家庭内でも多く、言語に対して言い様のない不安と不審感を感じることがありました。だからこそ『デイペッシュモード』のEnjoy the Silenceという曲には深いシンパシーを感じたのかもしれないです。話が逸れましたが、ファッションへ興味を持った一番の理由は、“コミュニケーションのツールとして洋服”には可能性があった。言葉で言い表せない繊細な表現や沈黙を洋服なら可視化できると思えたんです。つまり、ファッションやスタイルが、人となりやアイデンティティを端的に表せる道具だと思ったんです。

「モードの帝王」とのコミュニケーションを生んだ服

ビューティービーストの服からは、意外なコミュニケーションも生まれます。

パリのお寿司屋さんでセーラームーンのパーカーを着てスタッフと食事していたら、隣からジーッとセーラームーンの刺繍を見ている人がいて。誰かと思ったら、当時ご健在だったCHANELのデザイナー、カール・ラガーフェルドさんで、彼に「この商品どこで買えるの?」と話しかけられたりもしました。

シャネルやフェンディなど、名だたるブランドを長年手掛けた、デザイナー・オブ・デザイナーのカール・ラガーフェルド。

https://www.pinterest.jp/pin/1069393873994766065/

そんな彼の目を奪ったセーラームーンのパーカはおそらくこれでしょう。

https://jp.mercari.com/item/m16616992043

「モードの帝王」カール・ラガーフェルドとのコミュニケーションを生んだ服。

世界を探しても、そんな服はそうそうないでしょう。

ビューティービーストの服には、それだけの力があったのです。

山下隆生さんと、中川正博さんのインタビューを読んでいて特徴的だと感じたのが、ファンとのコミュニケーションを非常に重視していること。

ビューティービーストは東京のクラブで毎月イベントを開催し、山下隆生さん自らがDJも担当。クラブイベントは地方でも行っていたようです。ビューティービーストオリジナルのCDも発売しており、当時のCDは現在高値で売買されています。

音楽イベントを始めたきっかけは、お客様に、「『ビューティ: ビースト』の服はいつ着たらいいのでしょうか?」と聞かれたこと。それなら遊ぶ場所を提供しようということで始めたんですが、これも顧客サービスのひとつなのかもしれません。「ファッションの居場所」は皆が楽しむところにあると思います。居場所を作ることも大切です。

今は、服を介してコミュニケーションを図ることがますます重要になっています。 人をインスパイアさせる動きからコミュニケーションが始まりますし、顧客は精神性の共通項を求めている。だからこそ服は完璧に作り過ぎないで、買った人とコミュニケーションできるような部分を残す。ちょうど一部分が抜けたジグソーパズルの中にはめ込むように、足りないと思う部分を人が埋められるような服でありたいと思います。

こちらは当時、ビューティービーストが開催していたイベントのフライヤーです。アニメカルチャーの影響を受けた独自の世界観が、フライヤー一枚にも現れています。

https://emptyroom-archives.com/blogs/news/interview-with-takao-yamashita-from-beauty-beast-japanese

20471120を語る上で欠かせないのが、その個性的なコレクション(ファッションショー)。木下大サーカスとコラボしたり、浅草の遊園地「花やしき」で開催したりと、当時も大きな話題になっていました。

こちらは20471120の1998年春夏コレクション。

オープニングのアニメーション、ヘリコプターやデコトラを使ったド派手な演出、そしてフィナーレには打ち上げ花火と、まさにお祭り騒ぎです。

中川正博さんはこう語ります。

優先順位としては、ファンとのコミュニケーションが一番なんです。そのためには、今くらいの規模で止めておいた方がいいのでしょうね。量産して味が薄まってしまったら、僕らの思いが届かなくなるから。ビジネスを大きくしていくと、絶対歪みも出てくるし。コレクション・ショーも、ファンとコミュニケーションを図りたいからやっている。「ドキドキ、わくわく、みんな一緒に楽しもう」の全員参加型が大前提。コレクション・ショーを通して、ファンと一緒の世界を楽しめる。バイヤーやジャーナリストに見せることが優先なんて気はありません。

ハウスマヌカンが反面教師?

90年代のデザイナーズブランドがファンとのコミュニケーションを重視するのは、ビジネス面同様、80年代のDCブランドを反面教師にしているからではないでしょうか。

DCブランドブームの代名詞的存在だったのが、ハウスマヌカンです。

ハウスマヌカンはDCブランドショップの販売員のこと。↓の記事で、ハウスマヌカンについて詳しくご紹介しています。

そのわかりやすい例のひとつが、↑の記事でご紹介している、「ホットドッグプレス」1986年5月10日号に掲載された「ハウスマヌカン覆面座談会」というページ。

企画ありきの座談会でしょうから、内容にはある程度面白おかしく脚色が加えられているでしょう。

ですが、それを多少考慮したとしても、当時のDCブランドの販売員が相当高飛車だったことが伺えます。

「ダサいコに死に筋の洋服を交わせるのなんて、あたりまえ」

「買わないなら、見るだけ見てとっとと出てってほしいよ。ったく」

上掲の中川正博さんのインタビューで明言されているように、この世代のデザイナーは、80年代のDCブランドの影響を強く受けていると思われます。

おそらく、当時DCブランドのブティックにも行ったでしょう。

そして、そこでハウスマヌカンから上掲のような不愉快な接客を受けたのかもしれません。

もしかすると、そのときの体験を反面教師として、自身が手掛けるブランドではファンとのコミュニケーションを重視したのではないでしょうか。

もうひとつの「裏原系」

中川正博さんのインタビューで、聞き手である作家、石丸元章さんはこう語っています。

かつての「裏原」とはなんだったのか、その現象を振り返ろうとすると、ネットでは全体的な情報が掴めないんですね。一部しか記録されていない。たとえばネットで「裏原」の歴史を調べてみると、そこに書かれている歴史は、大体が藤原ヒロシさん界隈、高橋盾さんであったりNIGOさんであったりの裏原史が中心で、それが90年代の「裏原」だとされている。それは間違いではないけれど、すべてではない。でも、あとを生きている多くの人が、つまり今の若い人たちは、それがすべてだと思っている。

ところがですね、実際には同時期に同じ原宿で、それらと同じくらいかそれ以上の影響力を持ち、すごい規模と勢いでファッションシーンを席巻していたブランドがあった。その代表が中川さんの「20471120(トゥオーフォーセブンワンワントゥオー)」や、山下隆生さんの「beauty:beast」。

確かに、↓の記事も「藤原ヒロシさん界隈、高橋盾さんであったりNIGOさんであったりの裏原史」がメインの内容でした。

20471120もビューティービーストも、大阪が発祥のブランドですが、20471120は1996年に、ビューティービーストは1998年に裏原宿に路面店をオープンします。

1990年代の原宿のファッションカルチャーを世界に知らしめたストリートスナップ誌、「FRUiTS」編集長の青木正一さんは、1990年代の原宿には多くの若者が集まり、そこから新しいファッションが生まれていったと語っています。

この記事の冒頭でご紹介した「FRUiTS」の写真のように、20471120やビューティービーストを着た若者が当時の原宿には沢山集まり、そういった状況にデザイナー達も刺激を受け、更に面白いファッションを打ち出していったのでしょう。

https://www.pinterest.jp/pin/589619776230211304/

https://www.pinterest.jp/pin/27725353944879941/

実際に、「ジャパニーズ・デザイナー」でも、90sデザイナーズブランドのファンたちが「コミュニケーションツールとしての服」を着て行った場所が、原宿でした。

「原宿によく来るのは自分と趣味の合いそうな人と出会えるから」、「地元では、「こんなにかっこいい服」を理解してくれない友達が多いけれど、原宿に来ると『この服を選んだ自分』を認めてくれる友達がいる」。同 ブランドを着た人と友達になって、ブランドやデザイナーについて情報交換する―そんな 「人と違う自分」を確認し合える仲間は、マニアファンにとって大切な存在だ。

1990年代の日本で20471120、ビューティービーストのようなアヴァンギャルドなデザイナーズブランドが生まれた理由は、DCブランドブーム終了、バブル崩壊後という時代的要因に加え、原宿という場所も不可欠な要素だったのでしょう。(終)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/336088d8.2e03f3b1.336088d9.4375e071/?me_id=1249489&item_id=10894605&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcomicset%2Fcabinet%2F05188957%2Fbk8xgmw1bcsblvis.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)