目次:

目次:

- お兄系は日本で最後のロック系ストリートファッション

- お兄系が行き詰まっていた2013年

- 憧れのお兄系ブランドデザイナー

- 人気読者モデルの今

- ギャル男ファッション14年史

- 髪型がお兄系ファッションの核

- ラグジュアリーストリートが登場していた2014年渋谷

- ラジオが日本人にロックを伝えた

- ロックンロールからロカビリーに

- ヤンキーファッションの登場

- 矢沢永吉が率いたバンド、キャロルのオリジナリティ

- ダウン・タウン・ブギウギ・バンドの「非エリート」ロックファッション

- ホコ天を彩ったガラパゴス的進化を遂げたファッション

- ローカル化するロックファッション

- アメリカに憧れを持たない世代のロックファッション

お兄系は日本で最後のロック系ストリートファッション

“ファッションアーカイブ”では以前から力を入れてご紹介している、お兄系。

こちらの記事でもご紹介しましたが、今や世界が注目する(現状かなりコアな層のみですが)日本独自のファッションカルチャーと言えるでしょう。

僕はお兄系が日本で最後のロック系ストリートファッションであると考えています。お兄系と2000年代に一世を風靡したロックファッションとの関係性については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

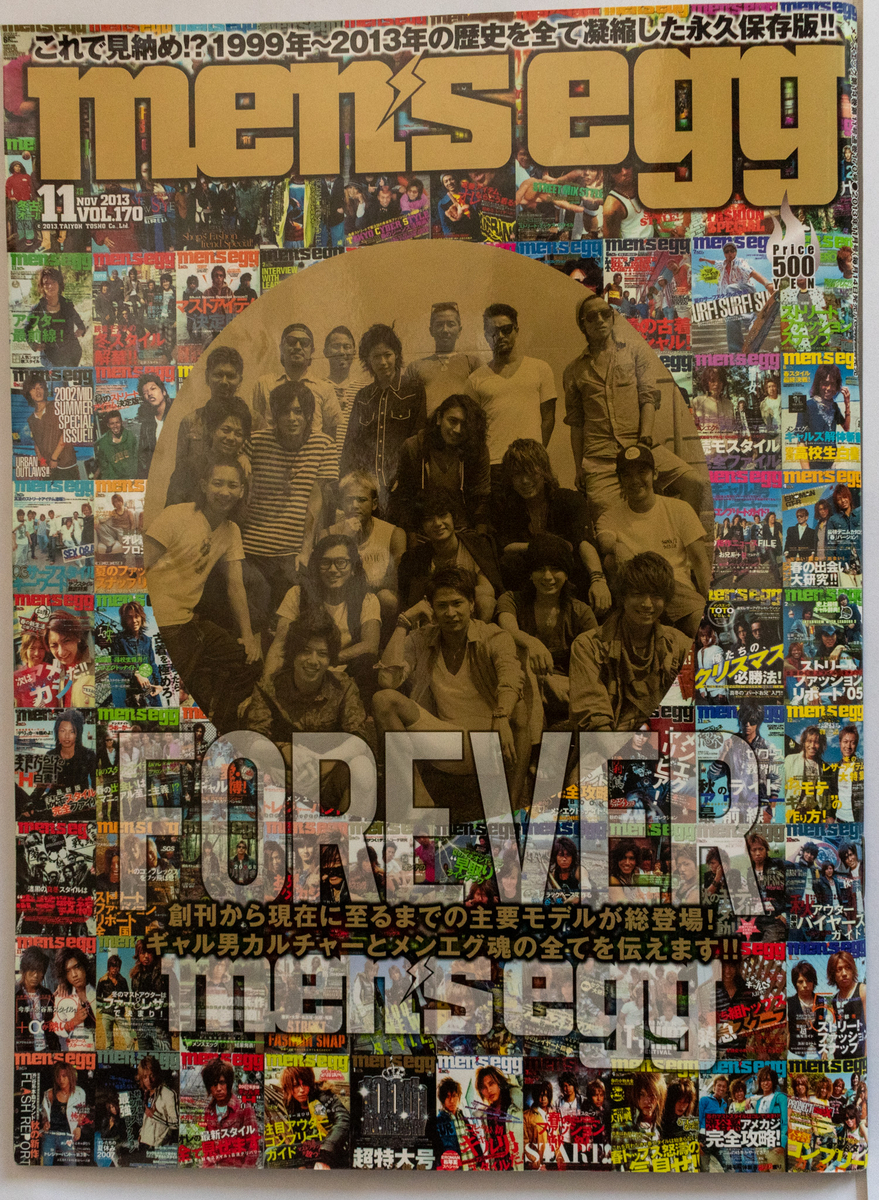

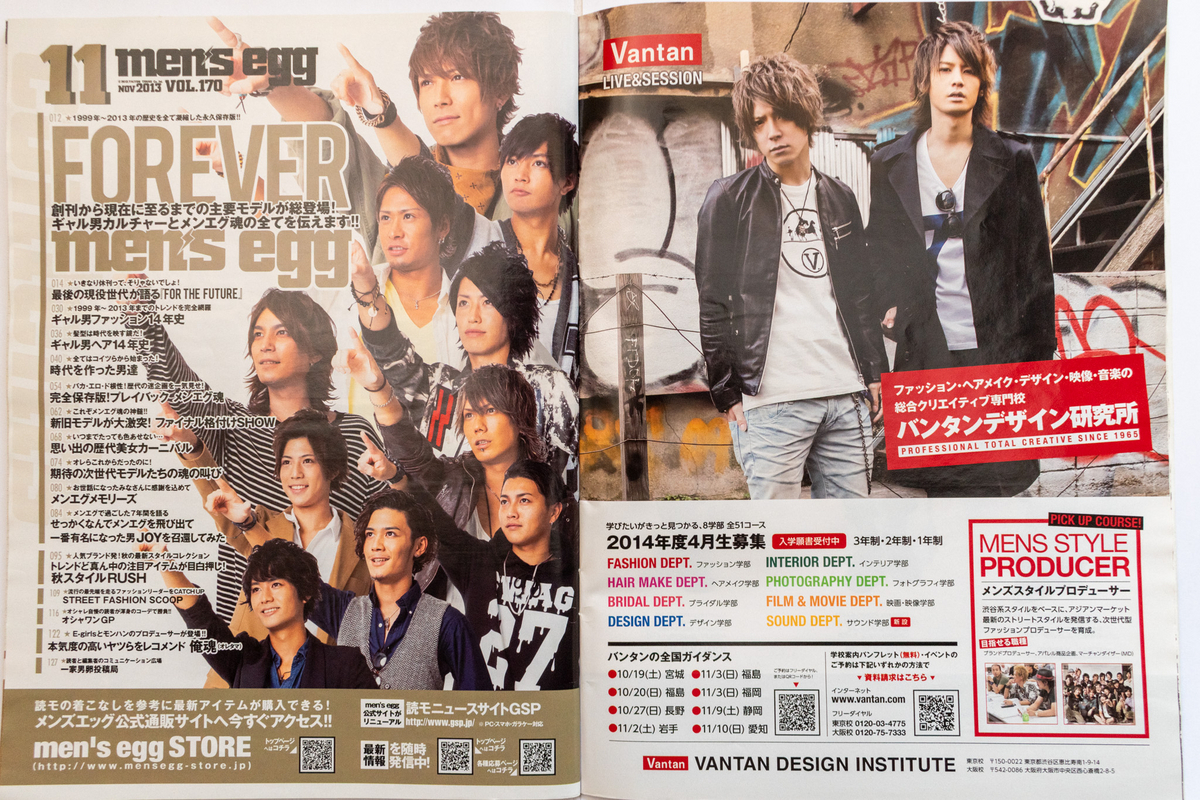

そのお兄系を牽引したファッション誌『men's egg』は2013年11月号で休刊となります。

この後、2010年代を席巻するのはヒップホップから強く影響を受けたラグジュアリーストリート。

ラグジュアリーストリートな人たち、みんな頭が痛くなっちゃってるのなんでだろ… pic.twitter.com/TX8R2KWQZW

— 山田耕史 ファッションアーカイブ研究 (@yamada0221) 2021年4月2日

ですので、僕は2013年の『men's egg』の休刊がお兄系の終焉だったのではないかと思っています。

とはいえ、2013年でお兄系を着る人がいなくなった訳ではありません。

その後、お兄系はティーンズを中心に日本全国に拡散され、より着用者の数は増えているでしょう。

また、ヴィジュアル系ファッションやホスト系ファッションとも融合し、「お兄系っぽい」ファッションは2010年代終盤まで存在していました。

ですが、そこには既にファッションとしての新しさは皆無な状況で、2000年代に培われたお兄系の残滓としか言えない状態でした。

お兄系が行き詰まっていた2013年

そもそも、今回ご紹介する『men's egg』2013年11月号でも、お兄系は既にストリートファッションとしては行き詰まりを見せていました。

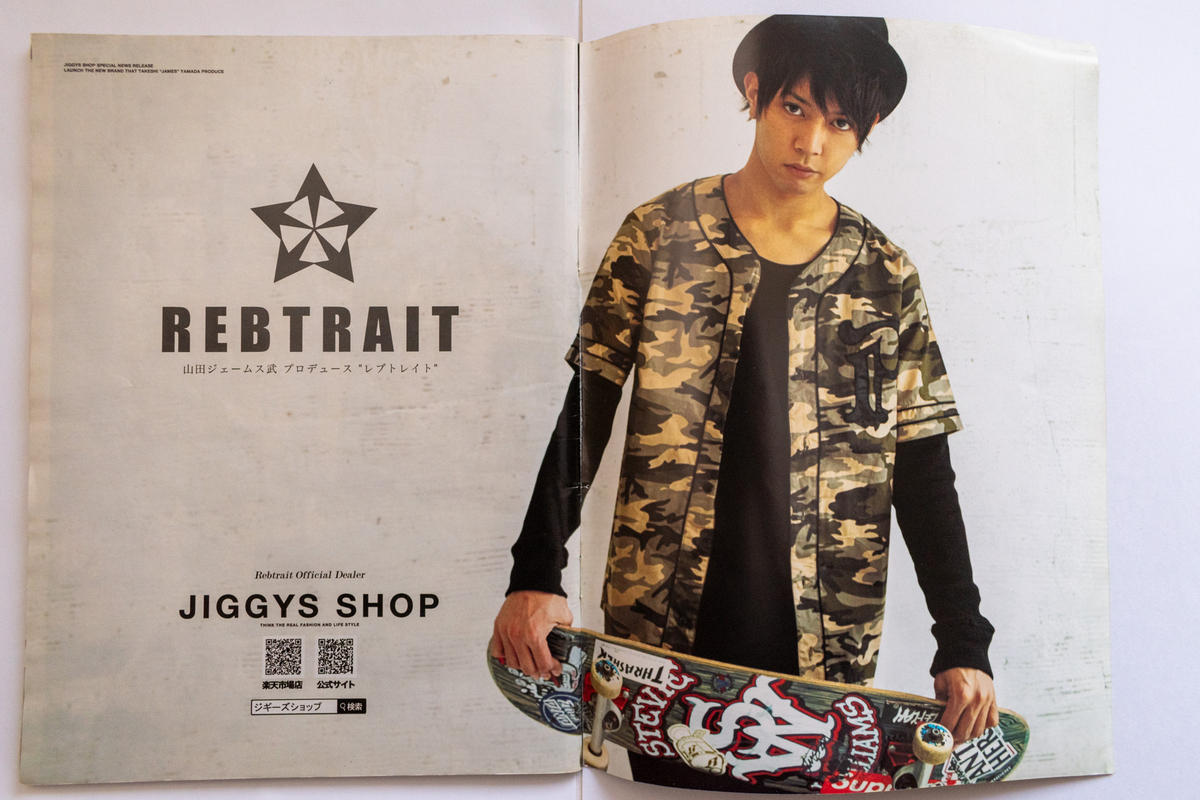

ここから誌面のご紹介に入りますが、表紙裏の広告でいきなり登場するのが、ベースボールシャツにスケボーを持ったスケーターファッションのお兄系バージョンとなっている点でも、その行き詰まりっぷりが伺えます。

後述しますが、このお兄系スケートファッションも、次ページのパッと見はごくごく一般的なアメカジで、ジーンズのダメージ具合と着用者の髪型がお兄系であることも、それと同じと言えるでしょう。

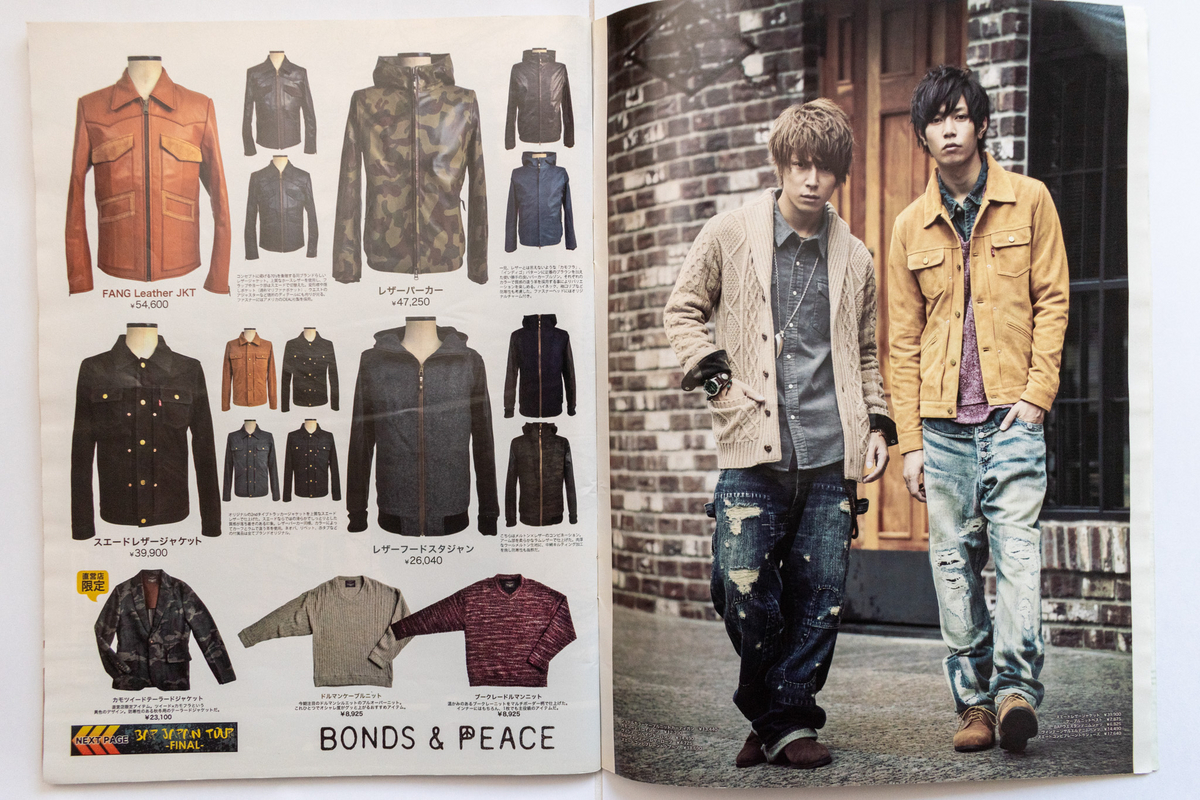

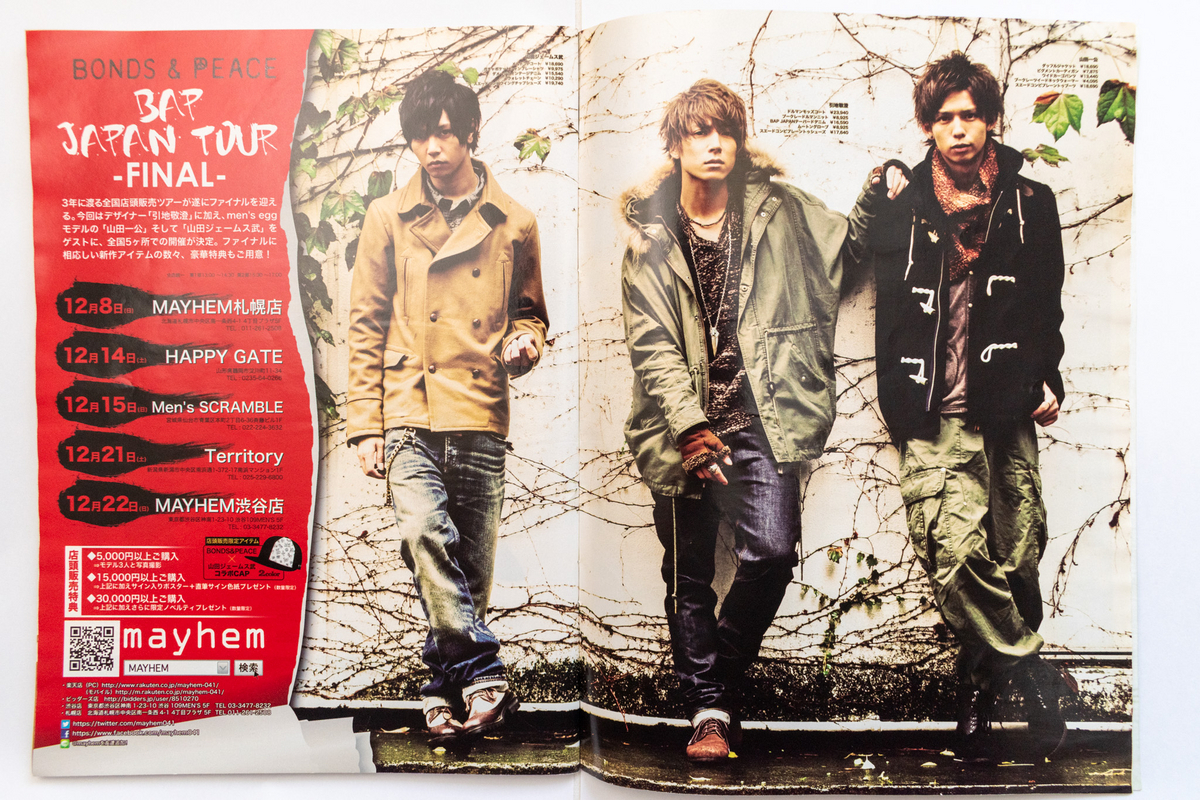

詳しくは後述しますが、最初のREBTRAITとこのBONDS&PEACEはどちらも『men's egg』の読者モデル出身のモデルがデザイナーを努めています。

ビームスやユナイテッドアローズといったセレクトショップをはじめ、2013年当時の一般的なメンズファッションの主流だったプレッピースタイルを全て、お兄系らしいスキニーパンツと合わせただけ、という風にしか見えないこちらのスタイルも同様です。

憧れのお兄系ブランドデザイナー

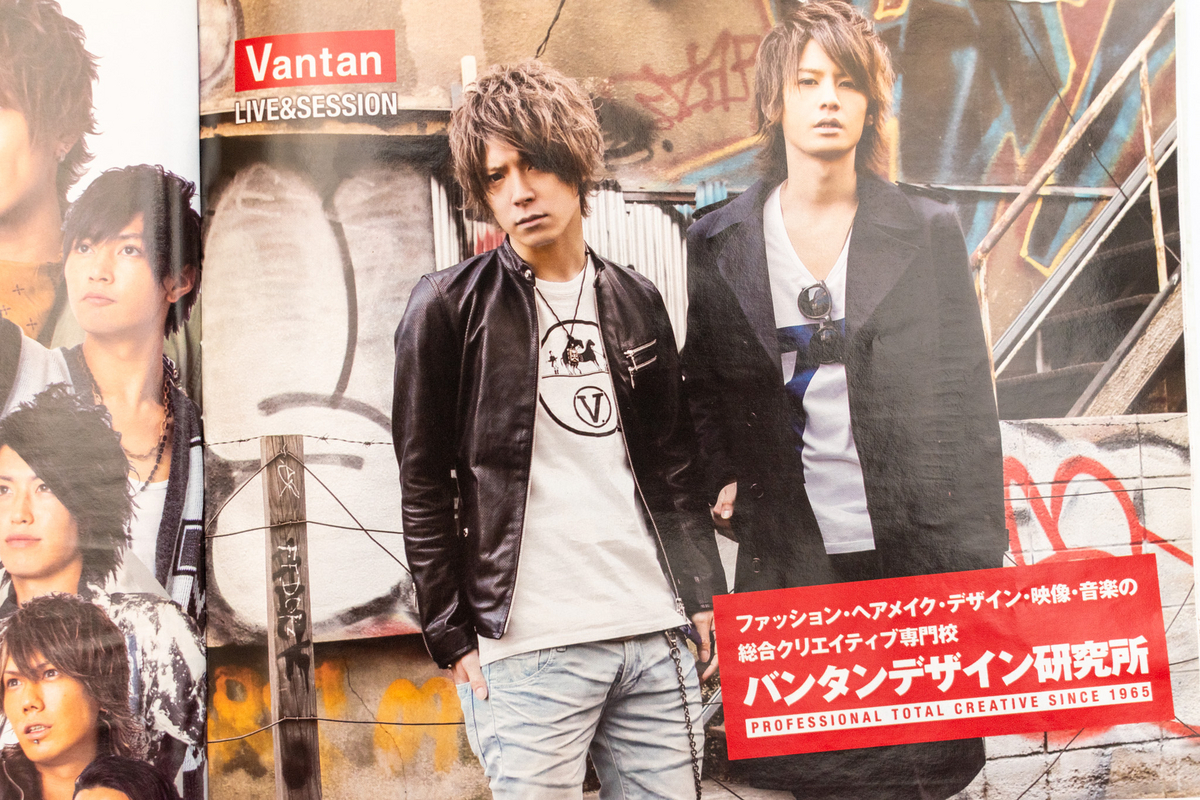

右ページはバンタンデザイン研究所の広告。

デザイン系専門学校の広告が『men's egg』に掲載されているだけでなく、モデルも服装もお兄系ということに驚きます。

そして、“メンズスタイルプロデューサー”という“渋谷系スタイルをベースに、アジアンマーケット最新ストリートスタイルを発信する次世代型ファッションプロデューサーを育成”するコースが紹介されています。

上述のように、読者モデル出身のモデルがデザイナーを務めるお兄系ブランドが数多く存在していたので、お兄系を愛好する若者の中にも、デザイナーを志す人が増えていた、ということでしょう。

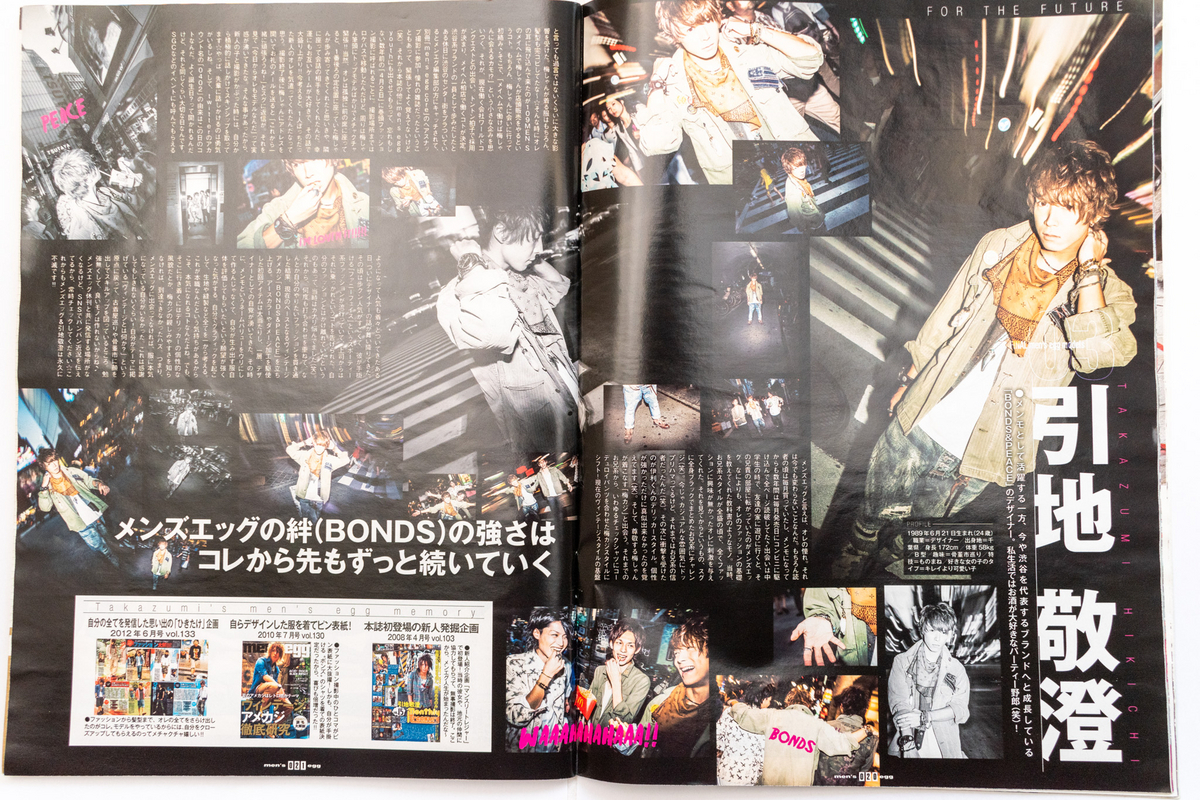

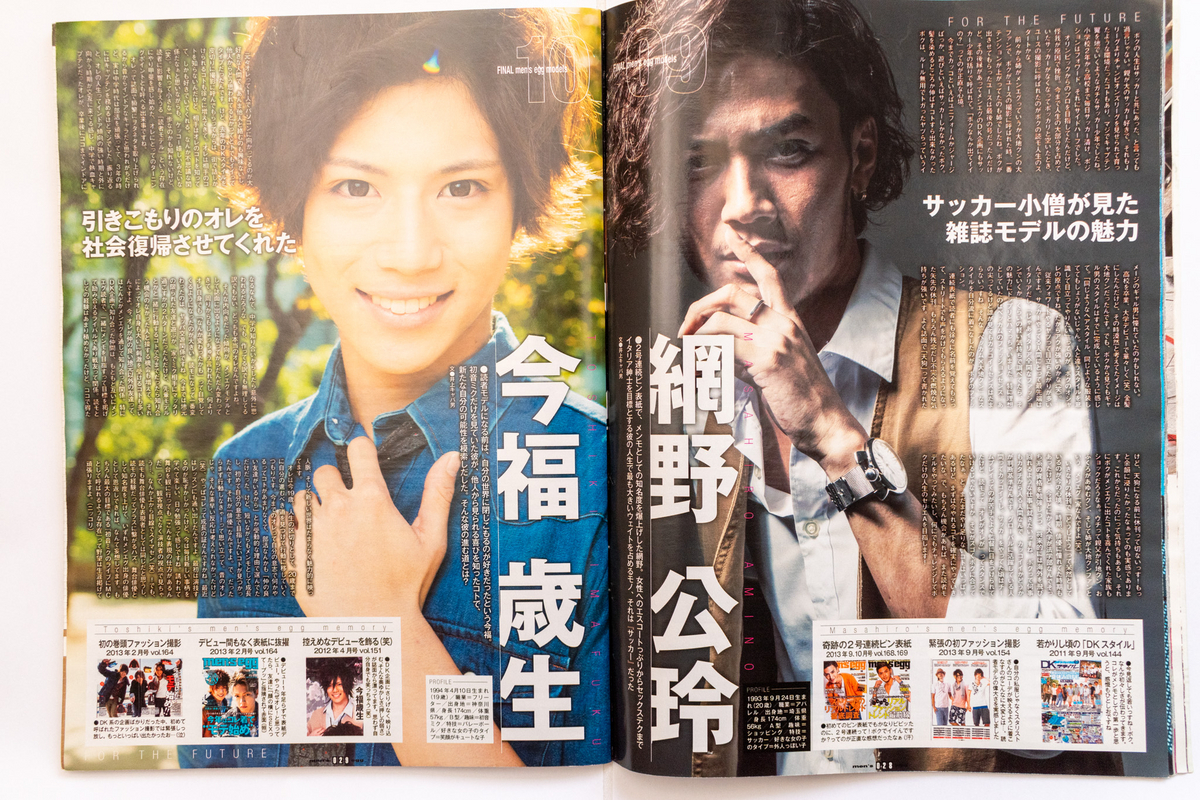

人気読者モデルの今

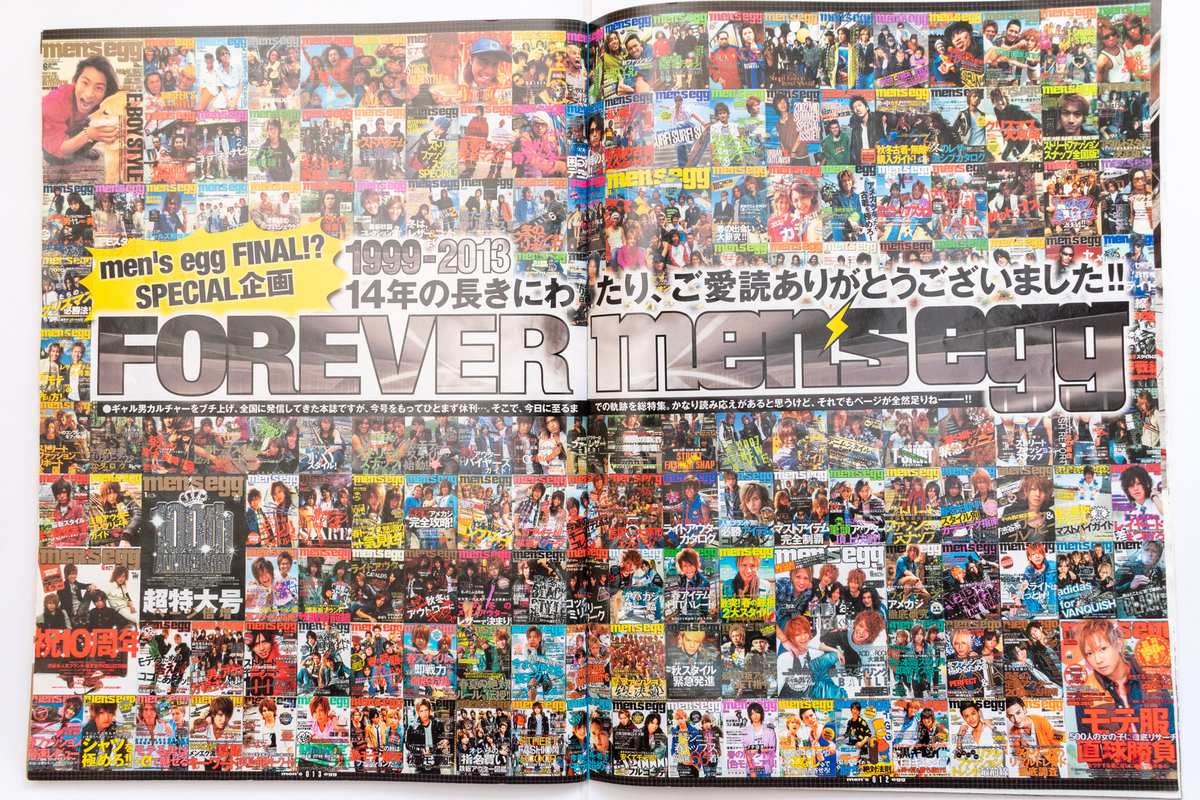

これまでの表紙を並んだ休刊特集の扉ページ。

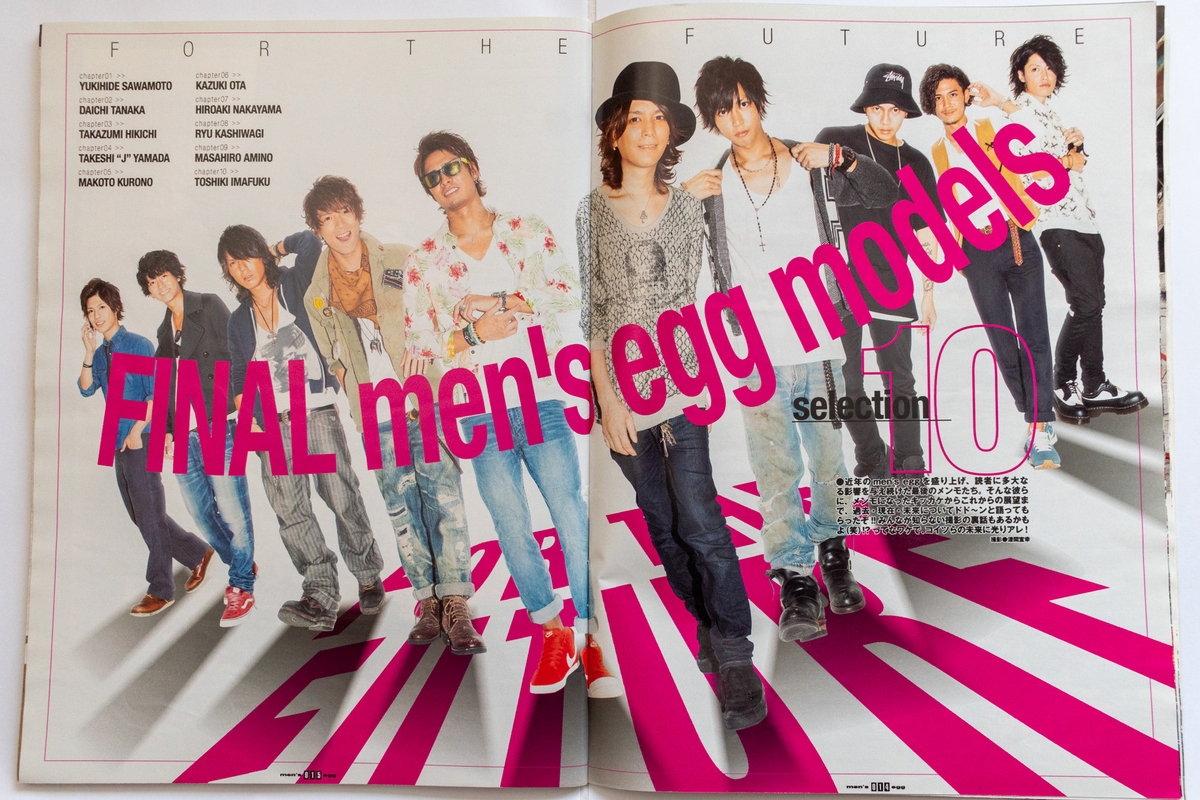

特集の最初はお兄系ファッションの形成に多大な影響を与えたモデルたちのインタビュー。

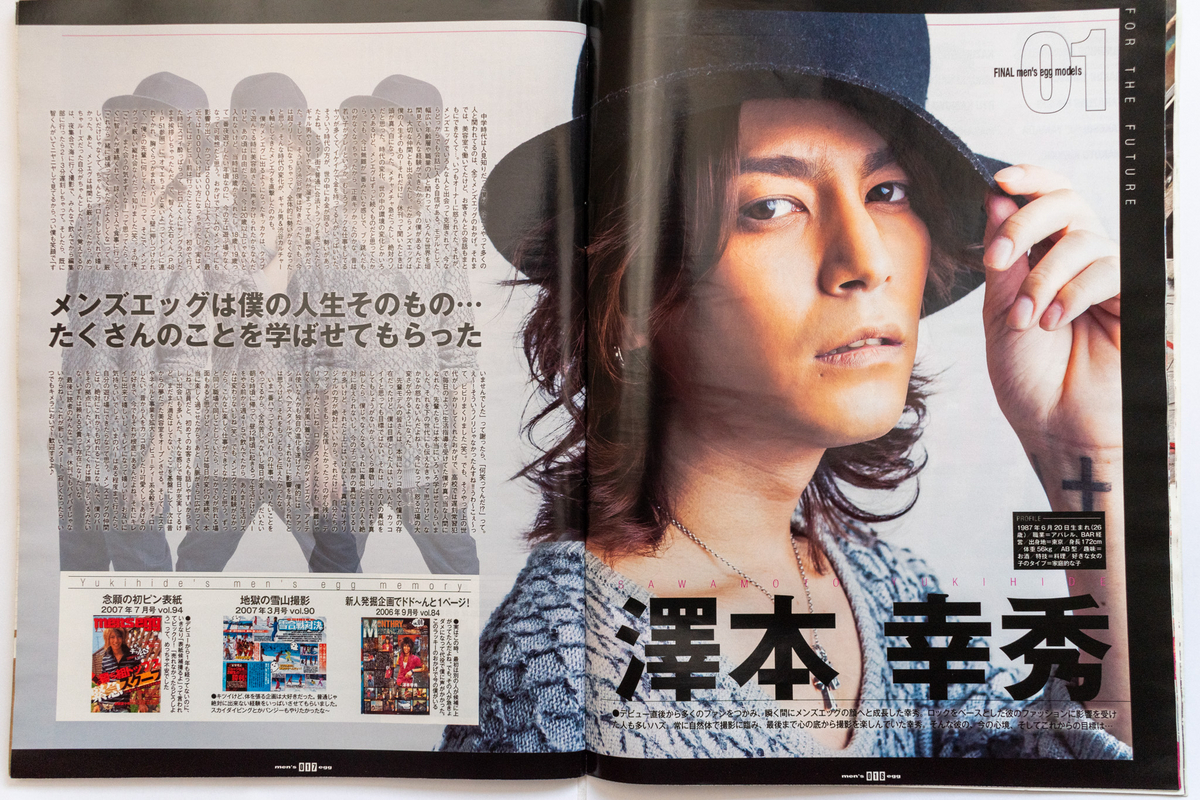

トップバッターは澤本幸秀さん。

現在は新宿歌舞伎町でバーを経営されているようです。

View this post on Instagram

View this post on Instagram

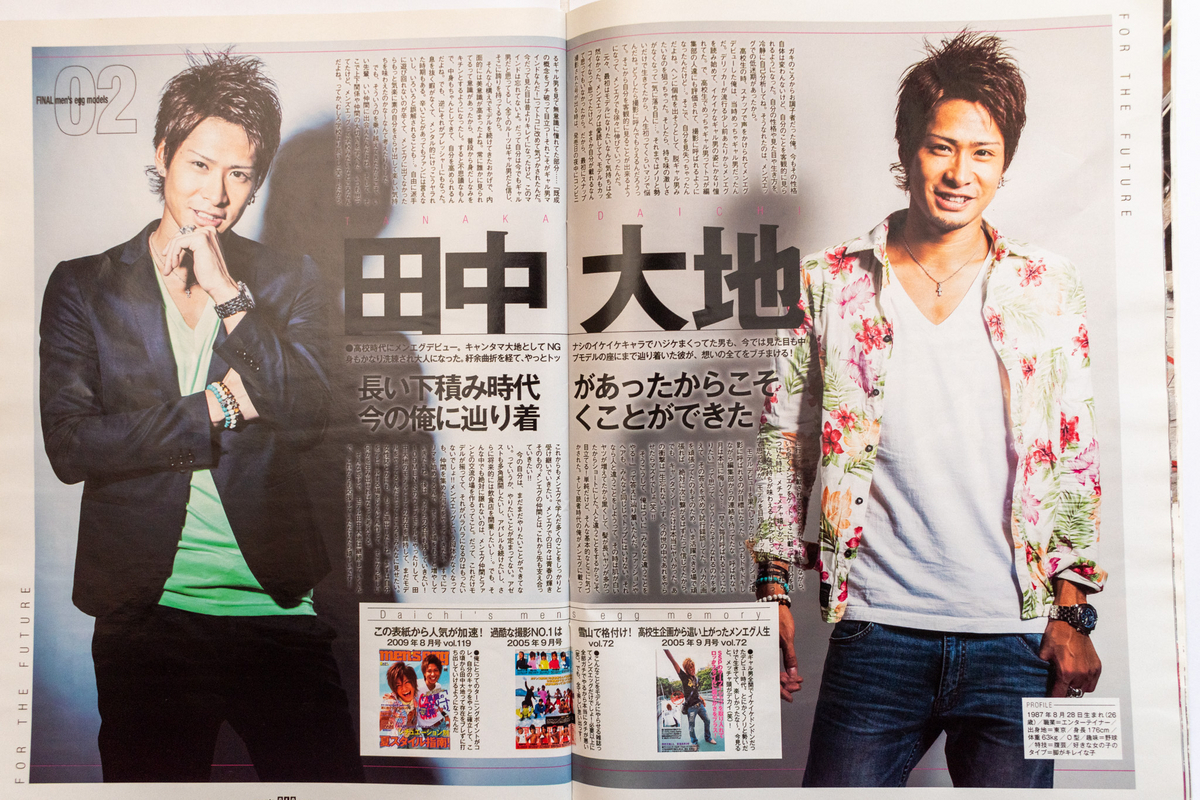

2番目は、田中大地さん。

田中大地さんも現在はバーを経営しているようです。

View this post on Instagram

上掲の広告のブランド、BONDS&PEACEを手掛けていた引地敬澄さん。

現在はアパレル関係。

【🇯🇵重大発表🇺🇸】

— 引地敬澄(ひっち)@📺かぐや姫と7人の王子たち🌙 (@takazumi0402) 2022年9月18日

この度私、引地敬澄は安藤翼さんと新ファッションブランド【ANDPEACE】を立ち上げる事となりました。

全て国内生産で拘り抜いて製作した本気のコレクションとなっております。

10月に展示会を開催しますので是非皆様の御来場を心よりお待ちしております🍀

※9/28に全貌解禁です🔥 pic.twitter.com/LUU6gJU2kQ

同じく上掲のブランド、REBTRAITを手掛けていた山田ジェームズ武さん。

今は俳優をされているようです。

Dミュ

— 山田ジェームス武 (@takezo0507) 2024年4月3日

そりくん、言わずもがな!

スーパー何でも屋さん。

そりくんおらんとこの作品成り立たんくらい大部分を背負ってくれてる…。

今回いっぱい相談に乗ってもらったしおかげで幅が広がった(僕の歌の)大感謝ちゅきでーす😘

りょーは前回に引き続き安定しまくりだったなぁ〜… pic.twitter.com/04E7zA1iQQ

— 山田ジェームス武 (@takezo0507) 2024年4月2日

左ページ、かずちぇるさんは今はバー経営。

33歳になりました✨

— かずちぇる[men's egg] (@kazucheru_mgg) 2022年7月5日

皆様お祝いありがとうございます🙇♂️

32歳の自分お疲れ様でした👏 pic.twitter.com/tdg3fmEVdP

ファッション関連ではなく、バーなどの水商売が多数なのはやはりお兄系が「ワル」なファッションだったという証左ではないかと思います。

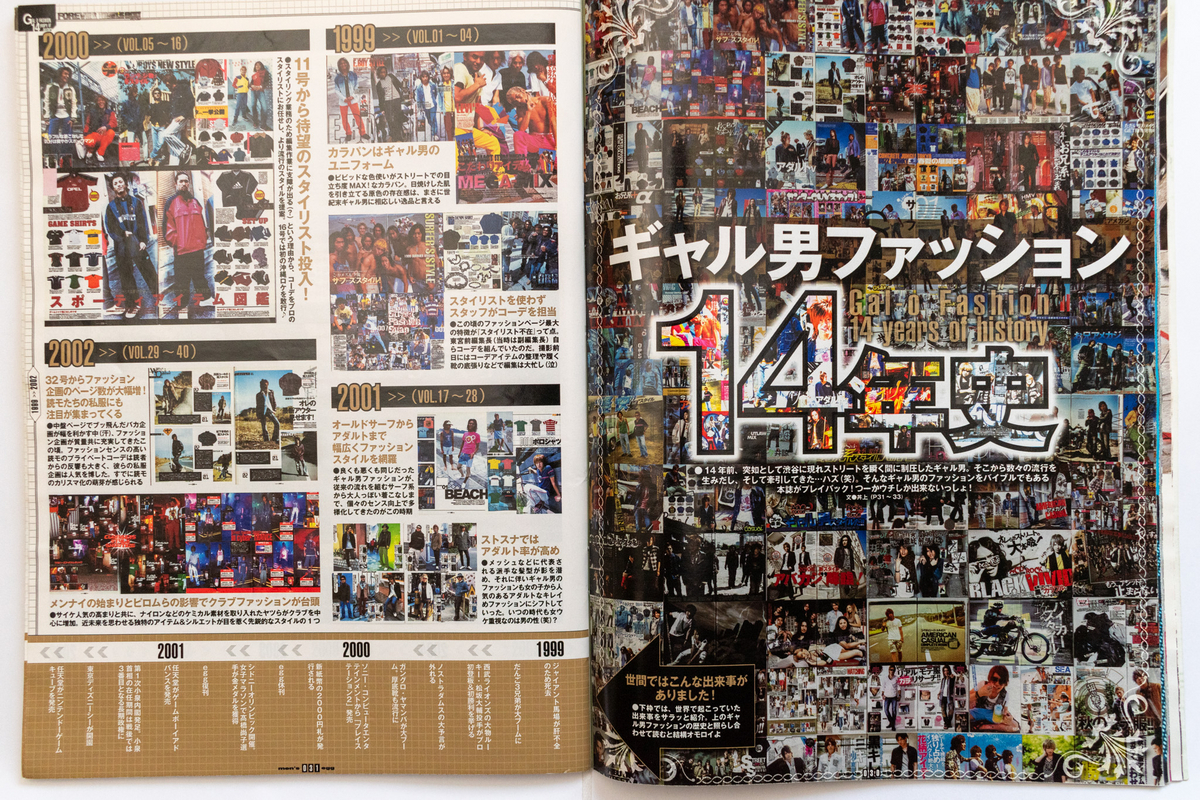

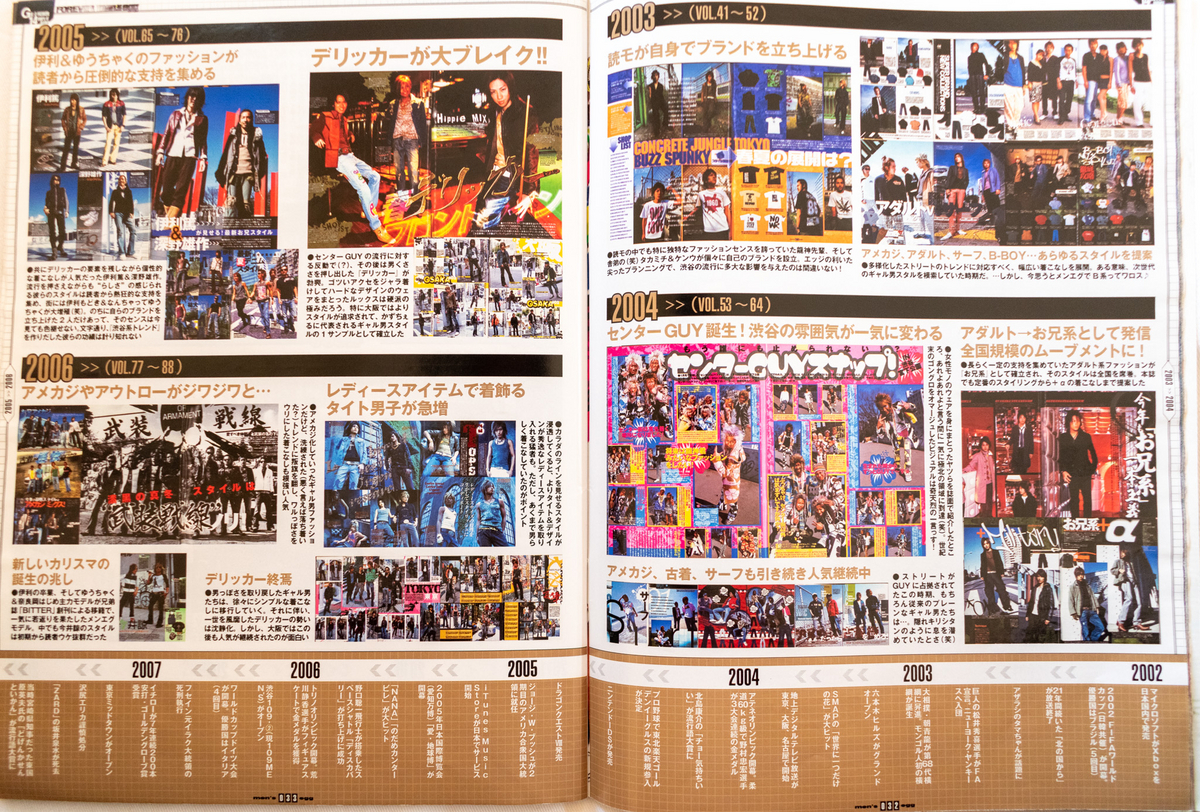

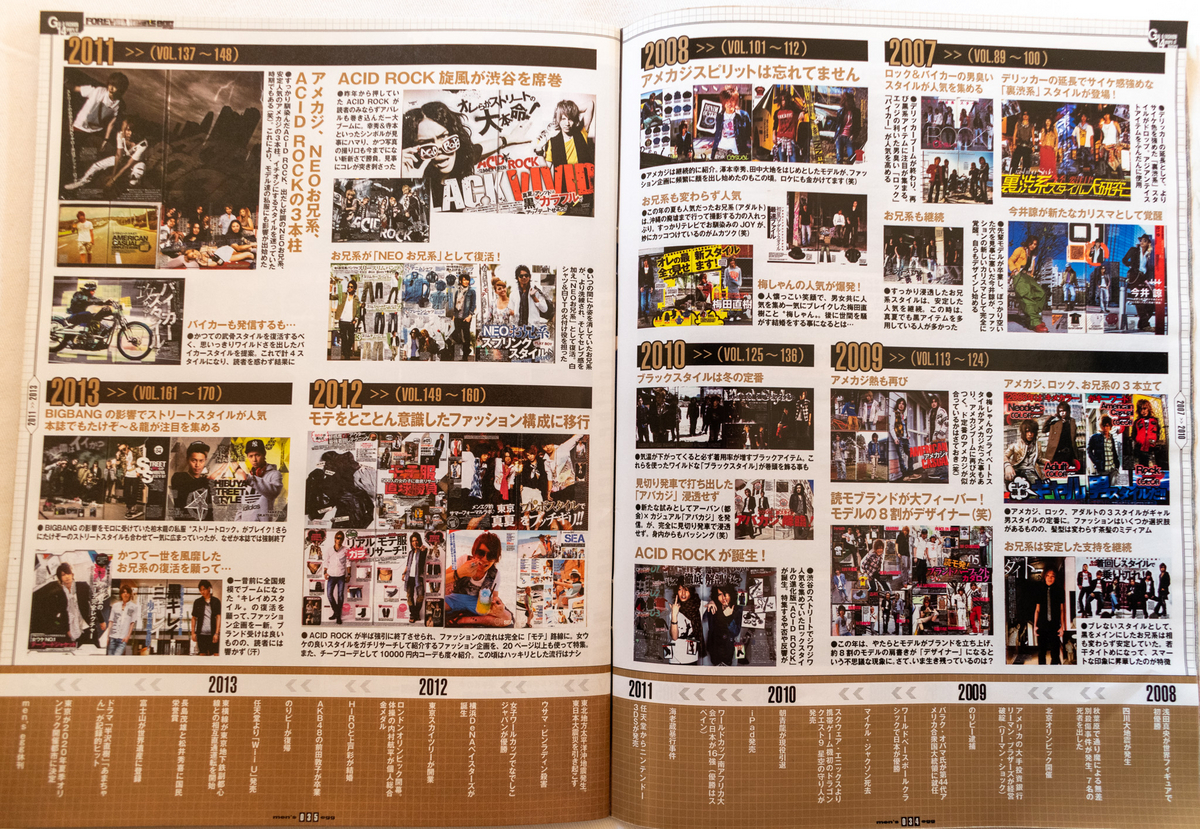

ギャル男ファッション14年史

続いて、“ギャル男ファッション14年史”という、『men's egg』創刊からのギャル男ファッションの変遷という、『men's egg』にしかできない貴重な企画。この特集が“ギャル男ファッション”と銘打たれている通り、『men's egg』創刊当初はお兄系という呼称はありませんでした。この企画によると、2000年頃のギャル男ファッションはサーフ系が強かったようです。

そして、お兄系の文字が登場するのは2004年。“長らく一定の支持を集めていたアダルト系ファッションが『お兄系』と確立され、そのスタイルは全国は席巻”とあります。

以前“ファッションアーカイブ”でもご紹介した「V男」がその「アダルト系ファッション」の源流です。

その後2014年まで様々な派生形が生まれますが、『men's egg』の軸となっていたのはお兄系でした。

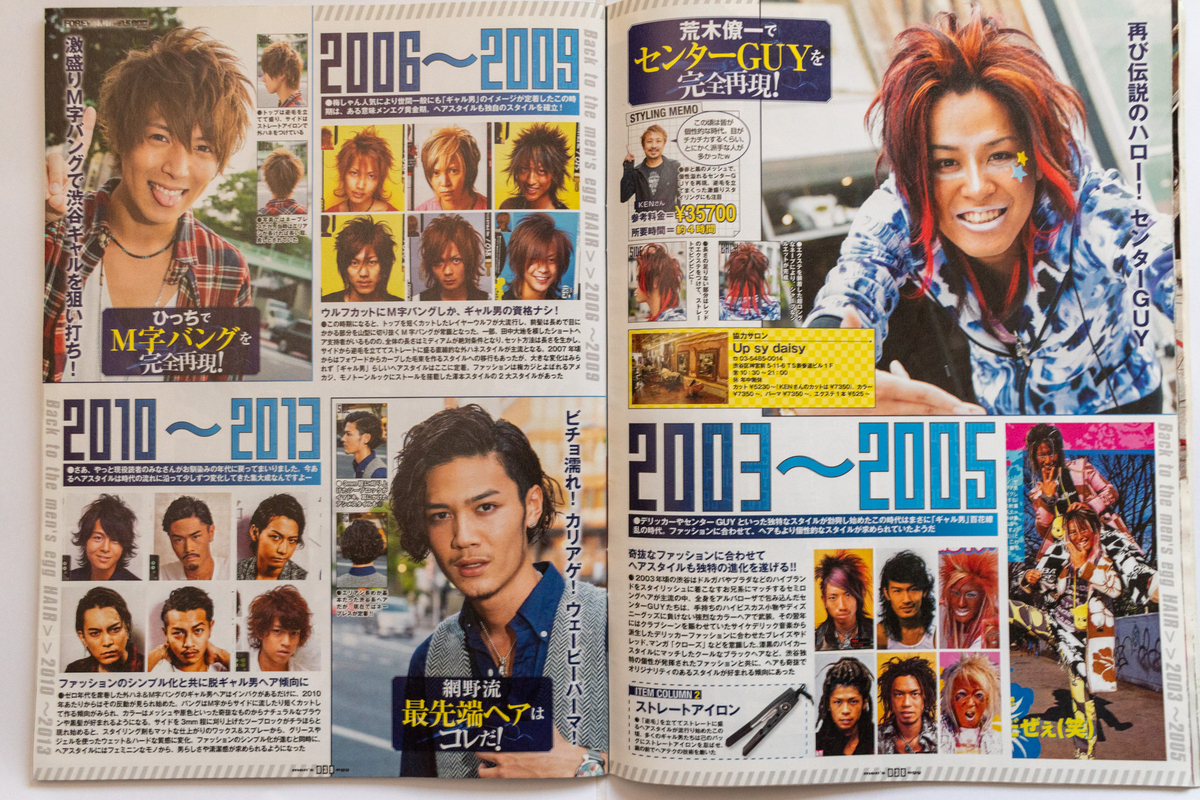

髪型がお兄系ファッションの核

続いての企画は“ギャル男ヘア14年史”。

最初にご紹介した広告のように髪型はお兄系ファッションの核と言える要素。その髪型も、このように時代によって移り変わっていたことがよくわかります。

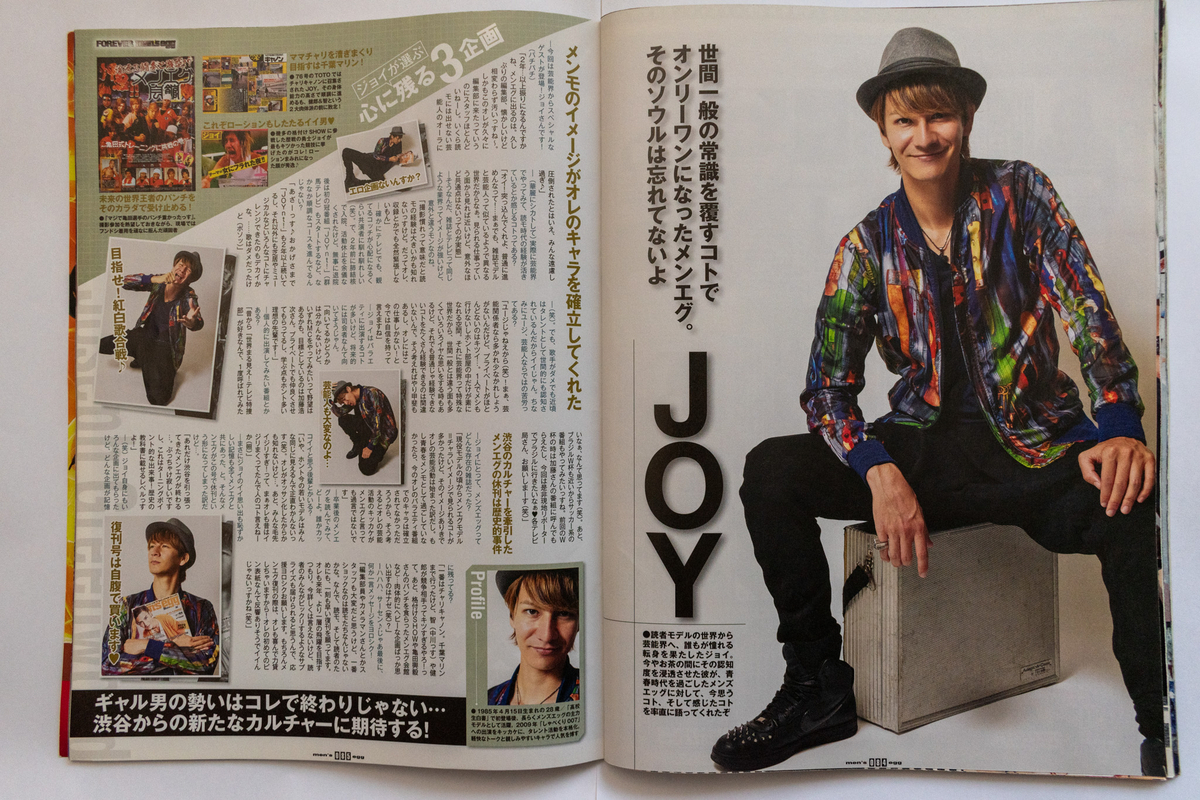

“時代のキーパーソンに直撃”。右ページは現在も#FR2が人気を集める株式会社せーの社長の石川涼さん。

2014年当時も今もタレントとして活躍するJOYさんは特別枠での登場。

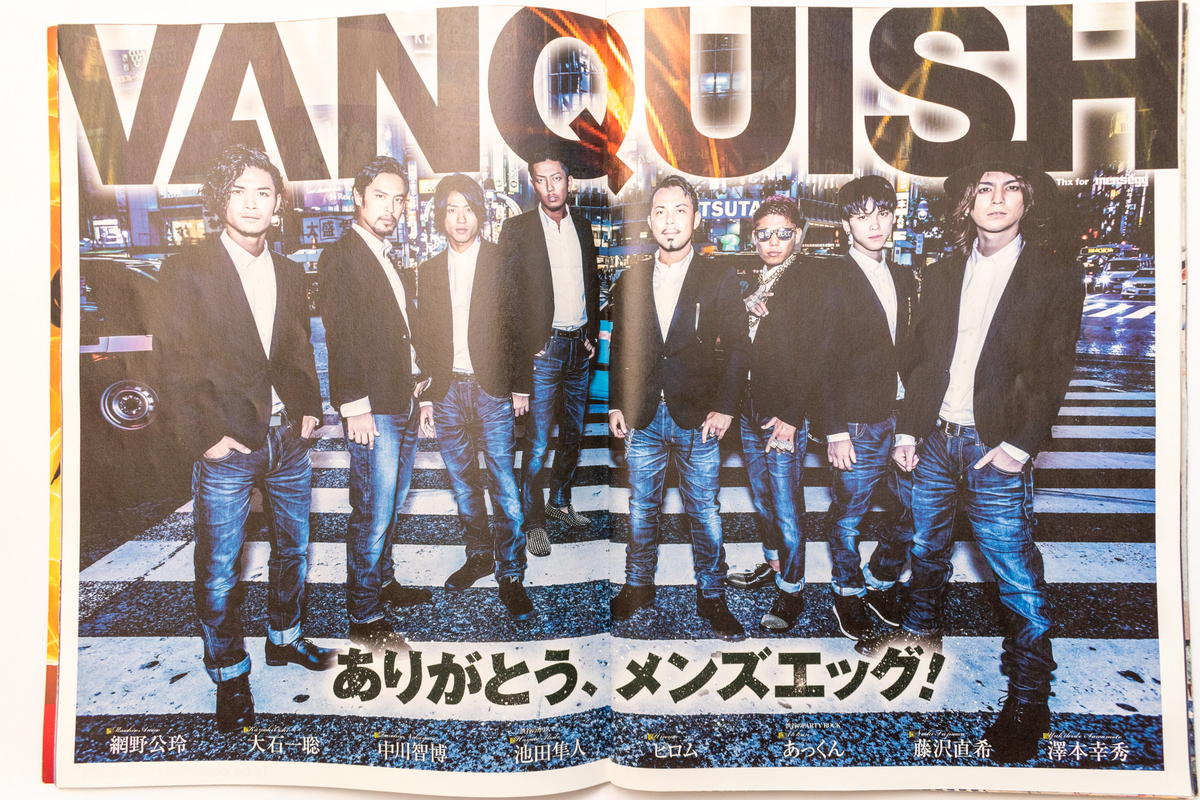

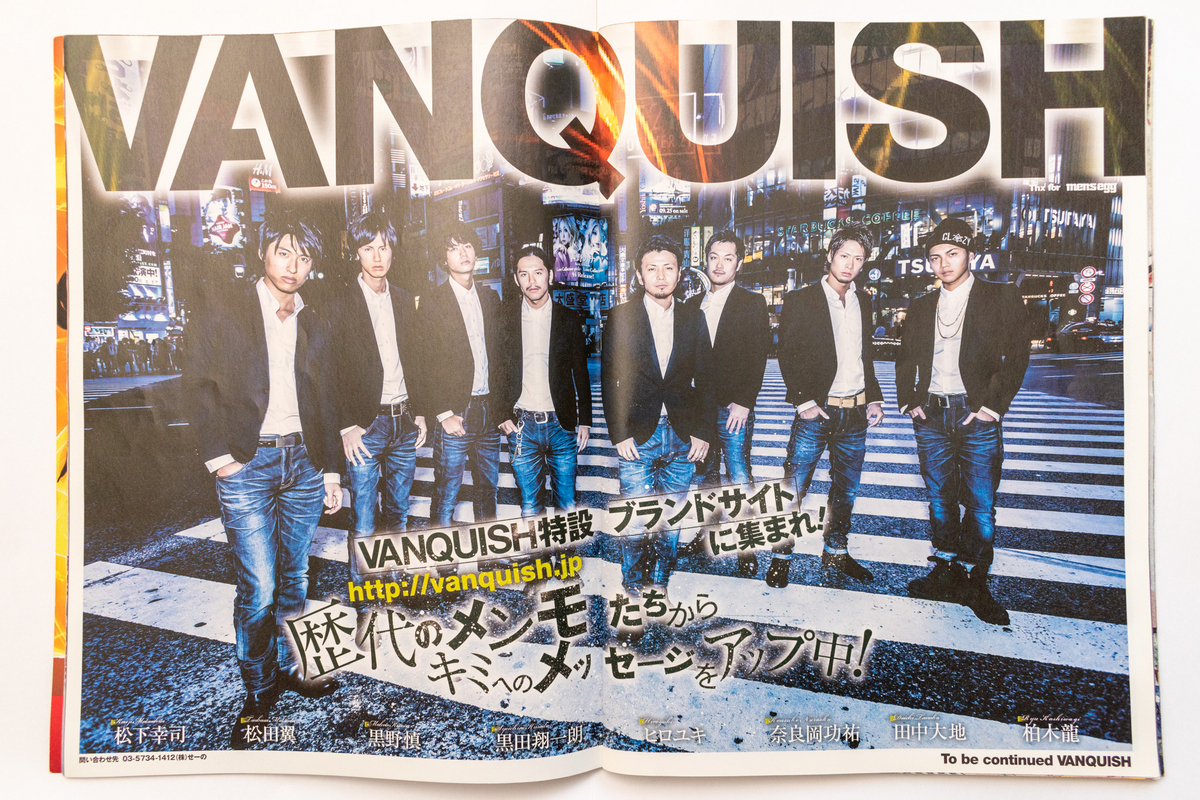

せーのが展開していたヴァンキッシュの、モデルが総出演の4ページに渡る広告。全員がテーラードジャケットに白シャツ、そしてジーンズという服装。各自違うシューズと髪型以外はあまりお兄系が感じられません。これも、お兄系の行き詰まりを象徴しているビジュアルなのかもしれません。

ラグジュアリーストリートが登場していた2014年渋谷

右ページ、『BITTER』は当時「ビタ男」という言葉も生み出したくらい勢いがあったメンズファッション誌ですが、4年後の2018年で休刊に。

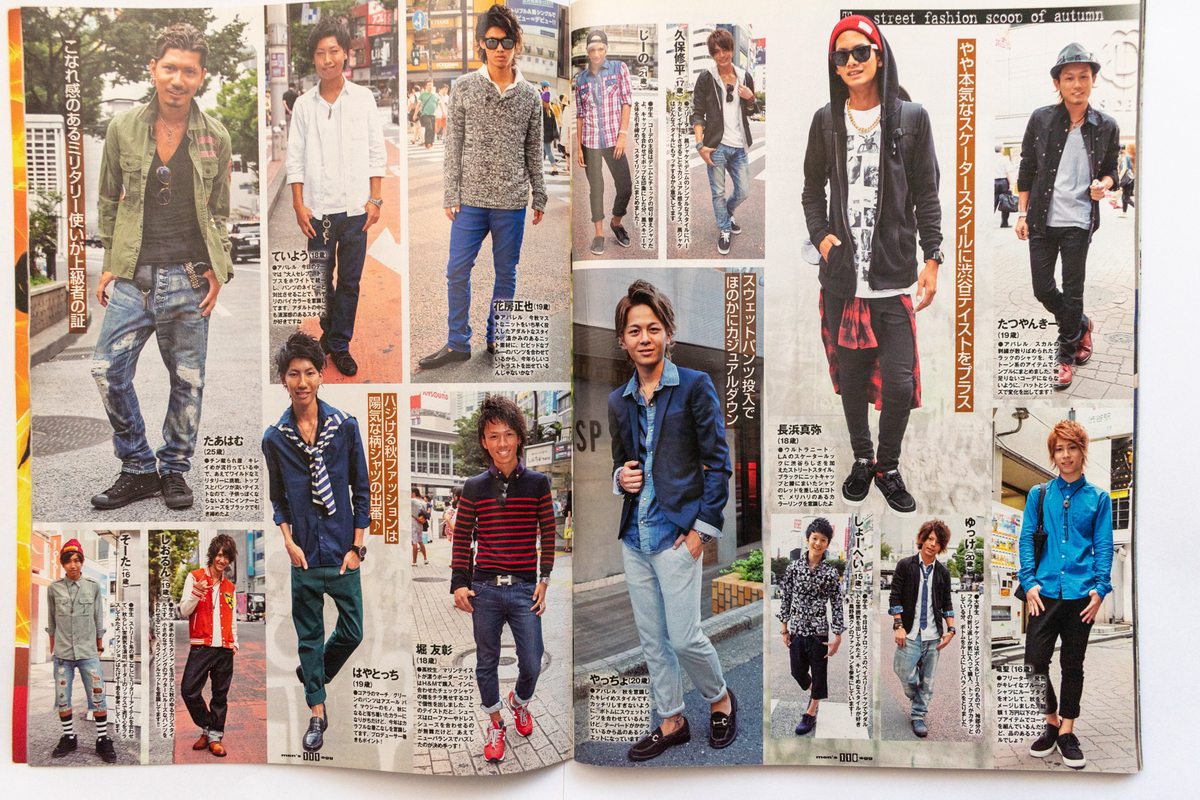

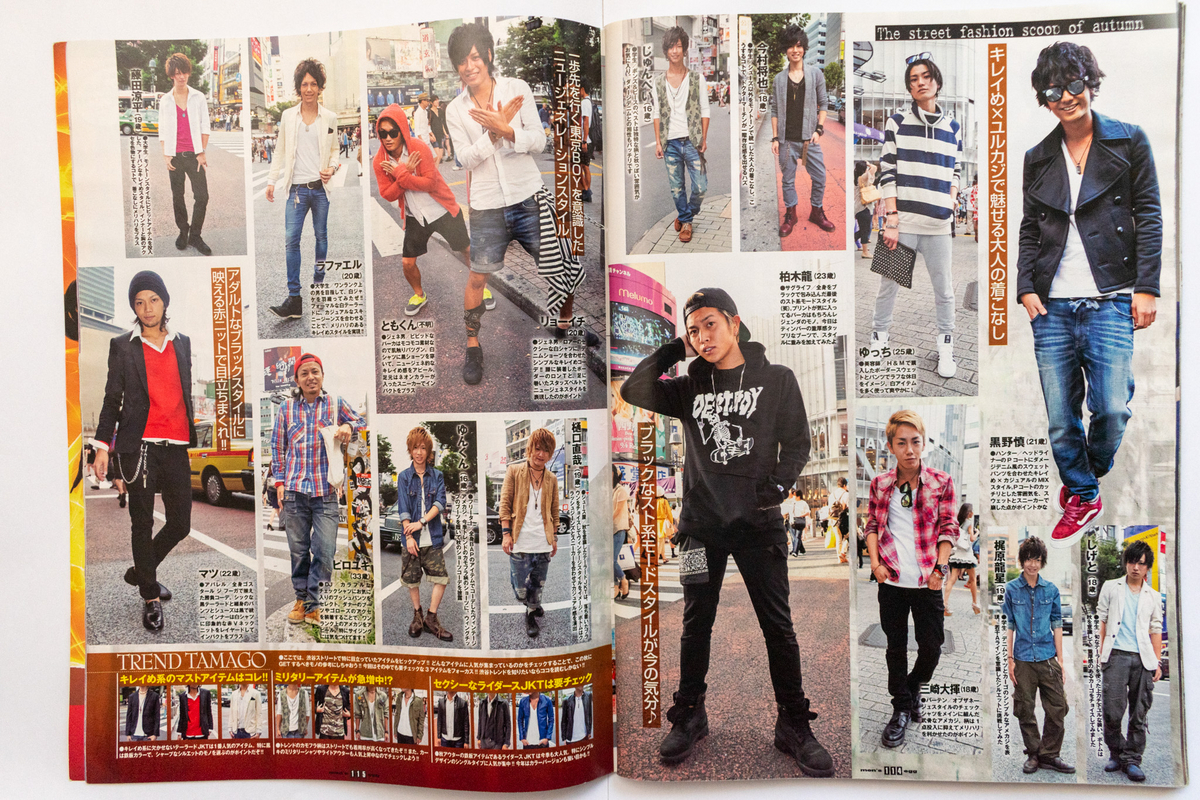

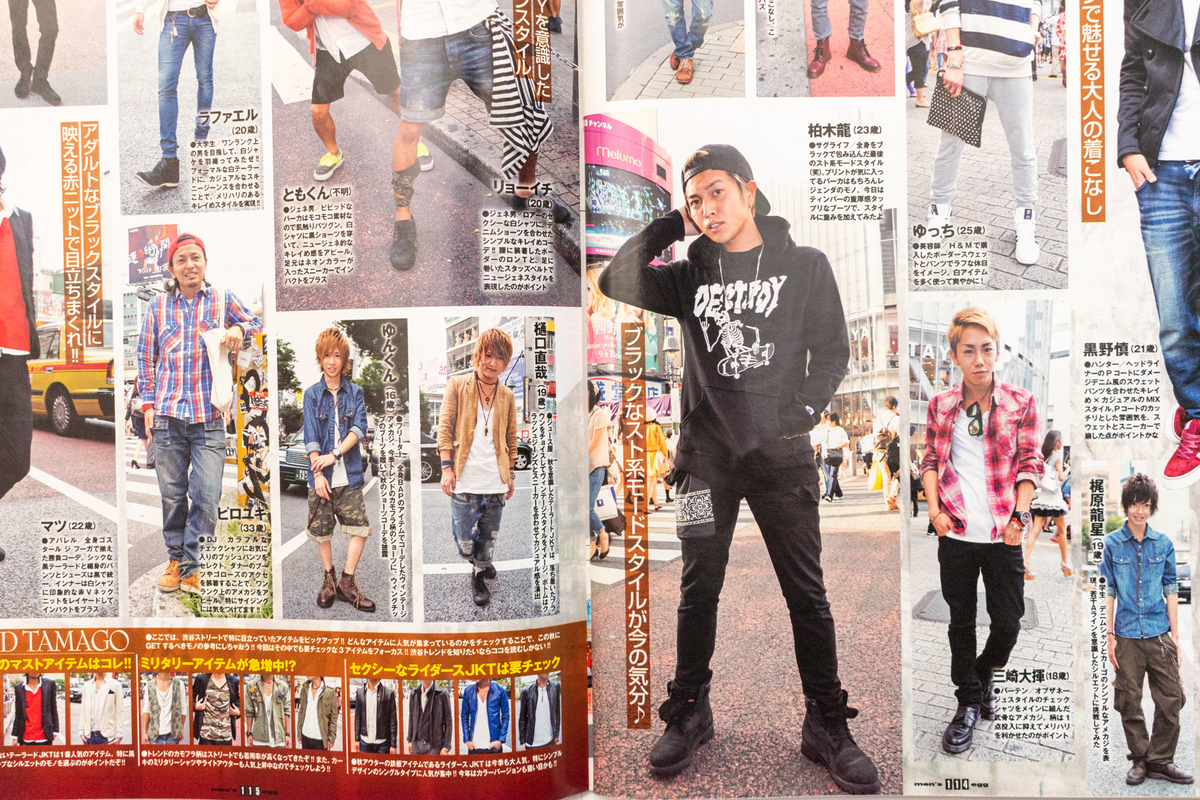

左ページは『men's egg』最後のストリートスナップページです。

このスナップを見た驚いたのが、既にラグジュアリーストリートっぽいスタイルが登場していたこと。

“やや本気なスケータースタイルに渋谷テイストをプラス”と紹介されていますが、ブラック×レッドのカラーリングやスニーカー、ゴールドのアクセサリーなど、かなりのラグジュアリーストリート感。

ザ・お兄系なスタイルは少数で、多種多様なスタイルが登場しています。

この頃は完全にネタ扱いだった“ヲタ”。まさかこの10年後に一般的な存在になるとは、思いも寄りませんでした。

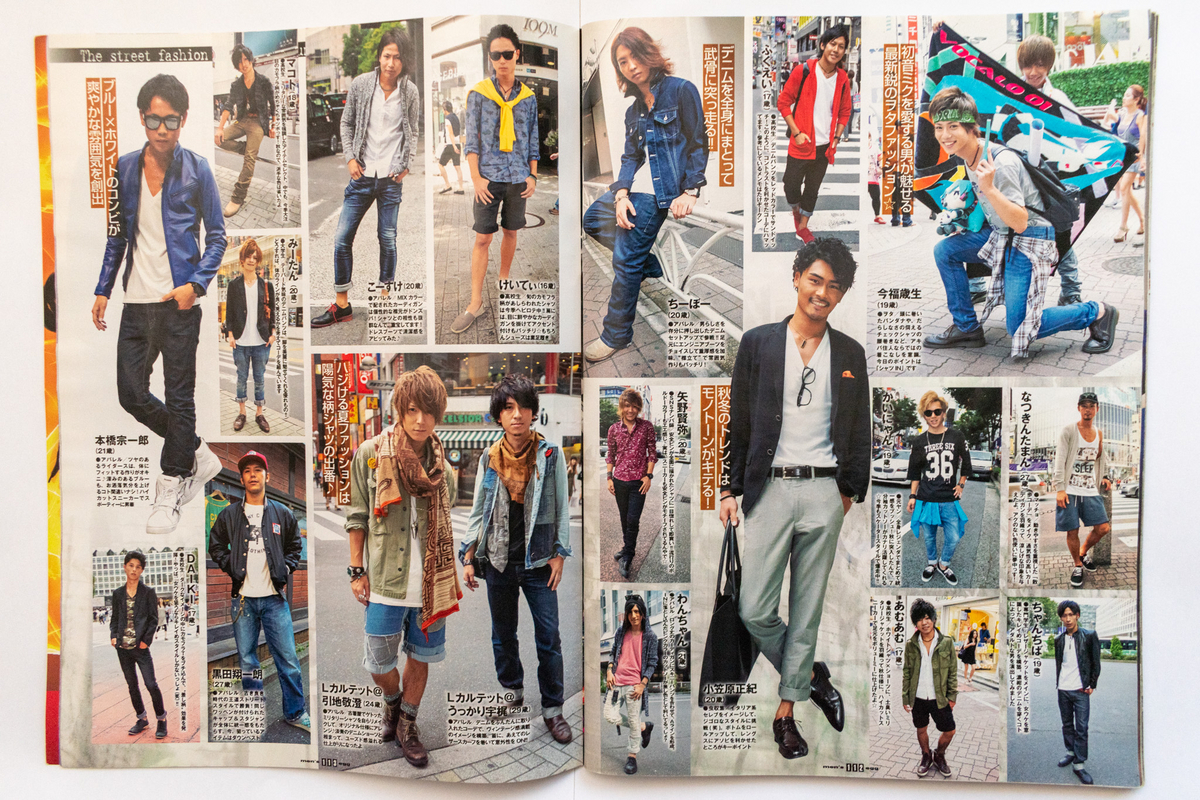

こちらでもラグジュアリーストリートっぽいスタイルが登場しています。

“ブラックなスト系モードスタイル”と、その説明文もまさにラグジュアリーストリート。

『men's egg』2013年11月号の誌面のご紹介は以上です。

ラジオが日本人にロックを伝えた

さて、これまで「日本で最後のロック系ストリートファッション」であるお兄系の最期をご紹介してきました。

ここからは、日本におけるロックとロックファッションの歴史を紐解いてみます。

引用するのは、私の大学時代の恩師が編著者である書籍「米軍基地文化」です。(強調引用者以下同)

第2次世界大戦の日本に占領軍としてアメリカ軍が駐留したことが、日本へのロック流入のきっかけとなります。

敗戦後、米軍を主体とした連合国軍の占領により、戦中は禁止されていたアメリカ文化が怒濤のように日本社会に流入することになった。米軍による占領は「戦前から都市部の中産階級に浸透していたア メリカニズムを国土全域にまで拡大させ」、困窮していた多くの日本人にとって、アメリカへの憧憬を醸成することになった。

勝者であるアメリカの豊かな文化は日本人の憧れとなりました。