目次

- 1998年『東京ショッピング完全バイブル』でファッション発信地渋谷を再確認

- 亀石三兄弟インタビュー

- 人気デザイナーズブランドがオンリーショップを構える渋谷

- 渋谷のファッションビルに多数のメンズショップ

- 1980年代にファッションの発信地として存在感を強めた渋谷

- 赤字続きの西武を日本一の百貨店に変えた堤清二

- アルマーニ、ラルフローレンの日本法人を設立

- 日本初のファッションビル、パルコの誕生

- 渋谷に進出する西武百貨店とパルコ

- サブカルチャーの力で若者を渋谷に呼び寄せる

- ファッションと文化があふれる若者の街、渋谷

今回の“ファッションアーカイブ”では、「ファッションの街、渋谷」が生まれた理由ついて、深掘ります。

「コギャル」や「渋カジ」など、1990年代の日本を代表するファッションを生み出した街、渋谷。

https://www.pinterest.jp/pin/5348093298198821/

https://www.pinterest.jp/pin/528680443766083601/

最近でこそ「若者が少なくなった」などその発信力の低下が話題になっていますが、1990年代から2000年代にかけての渋谷は世界有数のファッションの発信地でした。

では、渋谷がファッションの発信地となったのはなぜでしょうか。

その理由は意外と知られていないと思います。

実は、渋谷がファッションの街になる種を蒔いたのが、実業家の堤清二です。

https://www.pinterest.jp/pin/674836325400598094/

もちろん、堤清二だけの力で渋谷がファッションの街になったわけではありません。

ですが、堤清二がいなければ、渋谷が世界有数のファッションの街になっていなかった可能性は非常に高いのではないかと僕は考えています。

堤清二の功績は、「セゾン 堤清二が見た未来」の冒頭部分が非常にわかりやすいのでそこから引用します。(強調引用者以下同)

無印良品、ファミリーマート、パルコ、西武百貨店、西友、ロフト、そして外食チェーンの吉野家——。

いずれも日々の生活でなじみのある企業であり、知名度の高いブランドだ。 これらの企業が、かつて同じグループに属していたことを、知らない世代が増えている。 コンビニエンスストアの中で、なぜファミリーマートだけが無印良品の化粧品やノートを売っているのか。改めて指摘されなければ、普段の生活では不思議に思わない。

これらはいずれも、堤清二という男が一代でつくり上げた「セゾングループ」という企業集団を構成していた。

小売業にとどまらず、クレジットカードや生命保険、損害保険などの金融業、ホテルやレジャー、食品メーカーまで、多様な事業を展開してきた。ラジオ局のJ-WAVEも、いわゆる グループ企関ではなかったが、情報発信を重視する堤の戦略によって、開局から深くセゾンクループが関与した。

ほかにもセゾングループは、映画配給のシネセゾンやパルコ出版などのメディア関連事業、 美術館や劇場といった文化事業を幅広く手がけたところに特色があった。

一時はグループ約200社、売上高4兆円以上のコングロマリットを形成したセゾングルー プ。かつてはスーパーを軸としたダイエーと並んで、二大流通グループとされていた。

今回は、堤清二にフォーカスを当て、渋谷がどのようにしてファッションの街となった理由を深堀りしていきたいと思います。

1998年『東京ショッピング完全バイブル』でファッション発信地渋谷を再確認

が、その前に。

2010年代以降は、渋谷は新しいファッションの発信源としての力を失いつつあります。

ですが、上述の通り1990年代は確実に世界有数のファッションの街としての存在感がありました。

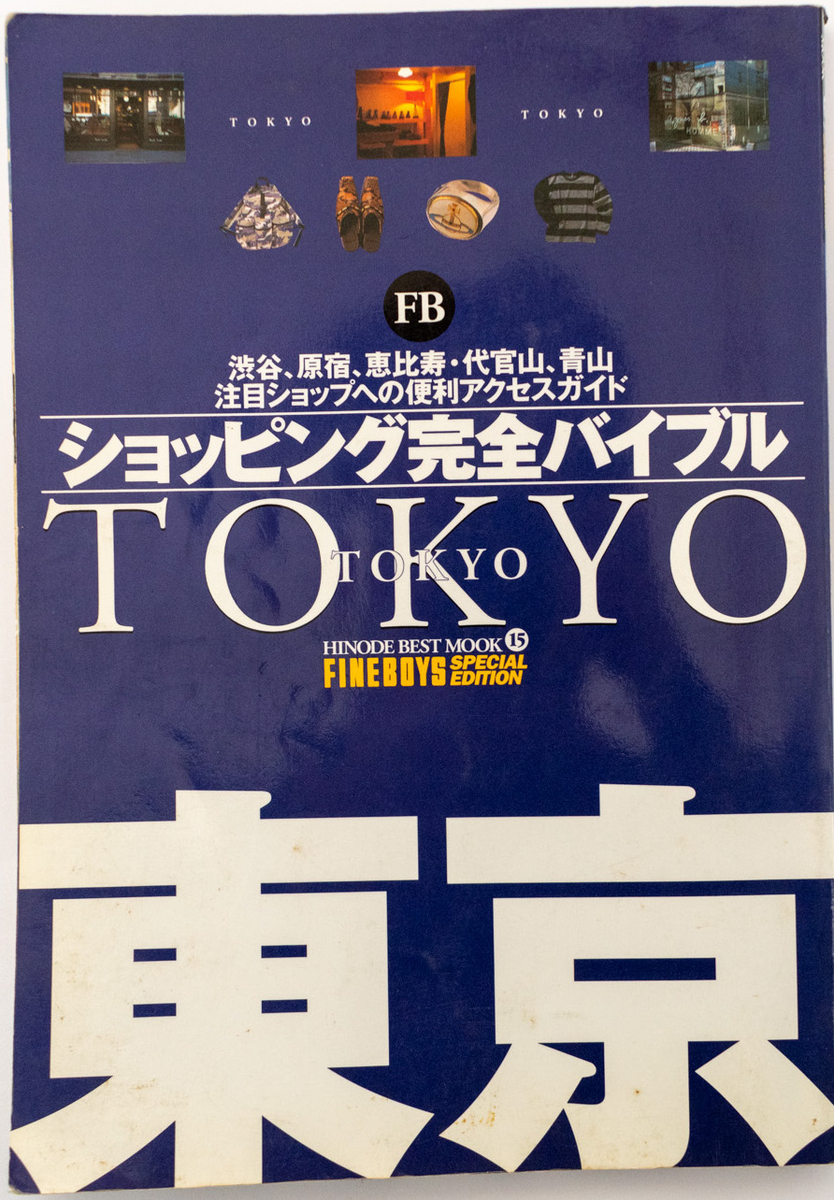

今回は渋谷がファッションの街であったことを再確認するために、こちらのムックをご紹介します。

これまで“ファッションアーカイブ”で何度かご紹介してきたティーンズ向けメンズファッション誌『FINE BOYS』別冊の『東京ショッピング完全バイブル』です。

発売されたのは1998年5月。当時神戸に住んでいた僕は大学に入ったばかりで、それまでの制服&部活着の毎日から、私服で通学するようなり、それによってファッションへの興味が非常に強くなり、ファッション誌も熱心に読むようになっていました。

目次。街別のショップガイドの筆頭は渋谷です。

亀石三兄弟インタビュー

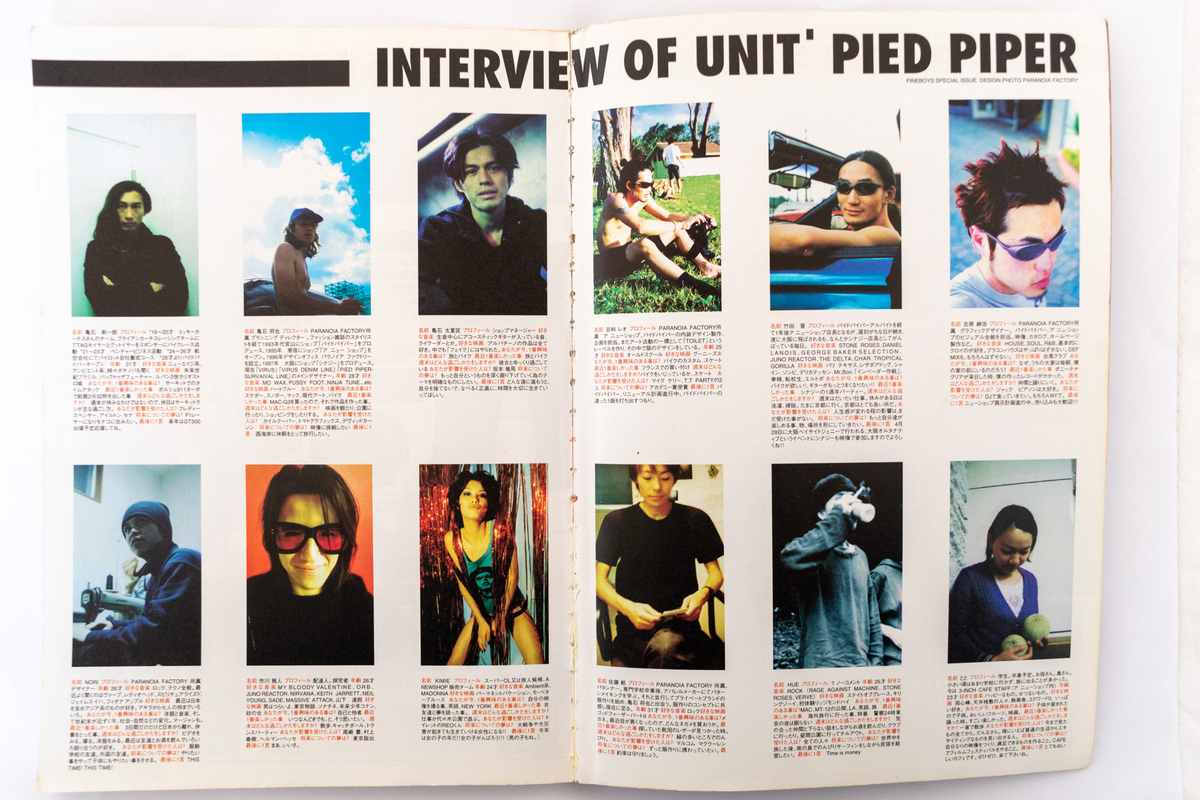

目次の次のページに唐突に登場するのは、当時大人気だったセレクトショップ、パイドパイパーのスタッフインタビュー。

当時のカリスマ、亀石三兄弟。今となっては非常に貴重なインタビューなので読めて嬉しいのですが、なぜこのムックに掲載されているのかは謎です。『FINE BOYS』本誌の特集とかで良かったと思うんですが…

人気デザイナーズブランドがオンリーショップを構える渋谷

で、次のページからはショッピングバイブルの本題に入ります。まずは“テイスト別賢いショッピングルート大公開”。1つ目は“やっぱり最初は超大人気ブランドのオンリーショップを押さえる”。

筆頭が、個性的な作品に2024年の今も世界的な人気を誇る大阪発のデザイナーズブランド、ビューティービースト。そのセカンドラインであるオルソビューティービーストの渋谷パルコ店です。

90年代に爆発的な人気を集めたデザイナーズブランド、ビューティービーストについては以下の記事で詳しくご紹介しています。

マサキマツシマも、1990年代のデザイナーズ人気を代表するブランドです。で、ビューティービースト、マサキマツシマ、そしてアニエスベーにポール・スミスと、当時の人気デザイナーズブランドが揃ってオンリーショップを構えていたのが渋谷だったのです。

次ページは“先端モード系セレクトショップで最新おすすめブランドを総見”。当時は「デザイナーズ」という言葉はほとんど使われておらず、「モード系」という言葉が一般的でした。

この頃のミハラヤスヒロはシューズのみの展開だったはず。僕も神戸のモード系ショップ、ボードレーでミハラヤスヒロの靴をよく見ていました。オールレザーのコンバースオールスタータイプとか、当時は新鮮だったんですよねぇ。

スペースは大阪発のセレクトショップ。

このページに掲載されているアドヴァンストチキューやザ・マンアクアガールラブドなんかは、雑誌でしか見られない憧れのショップでした。

お次は“カリスマブランドの聖地「原宿」でストリートの今に触れる”。1990年代の原宿と言えば、やはり裏原系。ネイバーフッドやヘクティクなどの裏原系ショップが掲載されていますが、ア・ベイシング・エイプやアンダーカバーを扱うノーウェアをはじめ、多くの裏原系のショップはこういった雑誌の企画には登場しないというスタンスでした。

次は“期待の若手デザイナーの隠れ家的ショップで新しい才能に触れる”。

一番大きく扱われているのが、ナンバーナイン。

ナンバーナインについてはこちらの記事で詳しくご紹介しています。

次は“セレクトショップの大御所が作り出すオリジナルの魅力に迫る!”。今はビームス、ユナイテッドアローズなどの大手セレクトショップの品揃えのほとんどをオリジナルアイテムが占めるようになっており、適度にトレンドを取り入れた中庸なデザインが主流になっていますが、1990年代は大手セレクトショップのオリジナルアイテムはまだ少数で、しかも「こんなのが欲しい!」というスタッフの思いが強く反映されたラインナップだったので、良品も多数ありました。古き良き時代です。

“雑誌などでお馴染みのあの人から着こなしを伝授してもらう”。

上掲の亀石三兄弟が手掛けるアニューショップや、

1990年代は古着のご意見番的存在だった、半沢和彦さんのマービンズなど。

渋谷のファッションビルに多数のメンズショップ

“人気ショップがぎゅっとあつまった!注目ファッションビル完全解剖”。

当時は数多くのファッションビルがありましたが、筆頭で紹介されているのは渋谷パルコパート1と、渋谷パルコクアトロです。

現在渋谷パルコは1店舗に集約されていますが、90年代は渋谷のパルコにこれだけの数のメンズショップがあったということが驚きではないでしょうか。パート1にはイッセイミヤケ、コムデギャルソンオム、ワイズフォーメンと、御三家が揃い踏み。

マルイも渋谷に2店舗。マルイシティ渋谷と丸井渋谷ヤング館。ジョゼ・レヴィなど、個人的に非常に懐かしいデザイナーズブランドが。

MR99年4月号。ジョゼレヴィ。好きだったんですけどね。今なにしてはるんでしょう。 pic.twitter.com/iYxwlrNH9b

— 山田耕史 ファッションアーカイブ研究 (@yamada0221) 2018年4月5日

マルイについてはこちらの記事で詳しくご紹介しています。

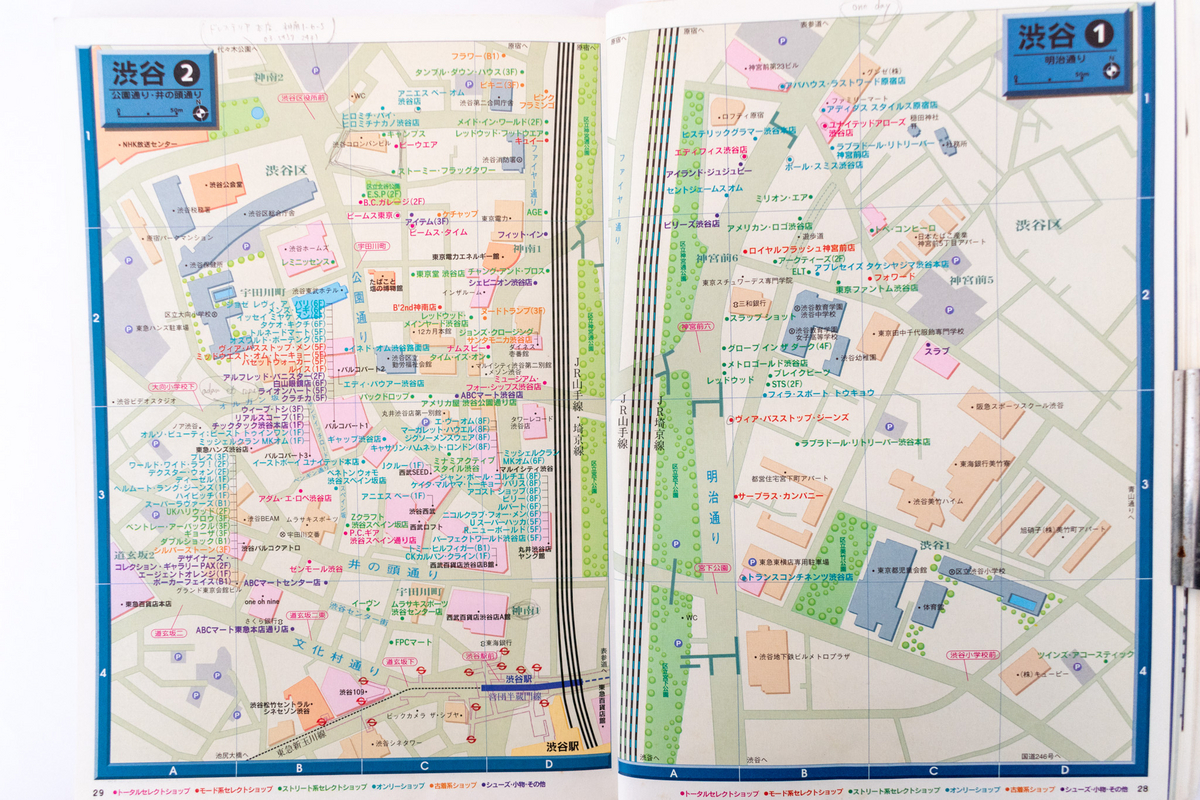

そして、渋谷ショップガイドの始まりです。

まずはマップ。

そして、それぞれのショップ詳細。まずはビームスやユナイテッドアローズなど。

右ページ、今はビッグサイズのお店という印象が強いゼンモール。

次ページには、グッドイナフなどの裏原系ブランドを扱っていたELTやメイドインワールドなどの当時の人気セレクトショップが。右ページは、名古屋発のモード系セレクトショップ、ミッドウエスト。

今もアーカイブアイテムとして人気のダーク・ビッケンバーグのワイヤーブーツにキャンバス素材があったとは知りませんでした。

次の右ページは最初にインタビューページをご紹介した、パイドパイパー。

こちらの右ページのS.T.Sというショップは初見。

“オンリーショップ”。海外ブランドが中心。

右ページダブルショックというお店は、インディーズブランドを取り扱っていたとのこと。面白そう。

もちろん当時は新品ですが、今からすると90sヴィンテージのステューシーやボルコム。

左ページは古着屋さん。昨年惜しまれつつ閉店したサンタモニカ渋谷店。

グッズ系。

右ページはマルイ系のトルネードマート。

左ページ、マルイ系のイネドオムが路面店を構えていたのは知りませんでした。

サイバー系のフェトウスや、玄人好みのヒピハパなどもオンリーショップを構えていた時代。

右ページ、ABCマートは革靴が安いですね。イタリアの老舗、サントーニが6万円。

ということで、今号の渋谷ショップ紹介は以上。

1980年代にファッションの発信地として存在感を強めた渋谷

この後、原宿や青山、代官山などの各街のショップ紹介のページが続きますが、掲載されているショップの数は渋谷が最多です。

これまでの“ファッションアーカイヴ”でもご紹介してきたように、1970年代は原宿が若者による新しいファッションの発信地でした。

1980年代以降も原宿は新しいファッションの発信地としての役割を存分に果たしていきますが、1980年代から徐々に新しいファッションの発信地として存在感を増し始めたのが渋谷です。

赤字続きの西武を日本一の百貨店に変えた堤清二

そして、冒頭でご紹介したように、「ファッションの街、渋谷」というイメージが生まれることに大きな影響を与えたのが、堤清二です。

https://www.pinterest.jp/pin/674836325400598094/

父は西武グループの創業者である堤康次郎。後に政治家として、衆議院議長も務めるほどの大物でした。

日本有数の資産家の子供として生まれた堤清二は、父の秘書を務めたのち、西武百貨店に入社します。

そのいきさつと、西武百貨店の成り立ち、そして堤清二が行った改革について、「セゾン 堤清二が見た未来」から引用します。

堤は、母の異なる兄弟が何人もいる複雑な家庭環境で育った。

東京大学時代に一時的に共産党で活動したのも、日本有数の大資本家である父への反発が根底にあった。西武百貨店に入社した頃も、父子の確執は根深く残っていた。

父の康次郎は、1964年に死去した。事業継承で、西武グループの本業である鉄道、ホテル、不動産などの事業はすべて異母弟の堤義明が継承した。

清二が引き継いだのは西武百貨店くらいしかなかった。

西武百貨店への入社は、決して望んだものではなかった。だが堤は、経営者の才覚を発揮して赤字百貨店を再建する。

終戦間もなく、東京には様々な生活物資を扱う闇市が生まれた。中でも池袋には、都内有数 の大きな闇市があった。

その闇市と一体のように営業していたのが、池袋駅に隣接する「武蔵野デパート」。西武百貨店の前身だ。

発足したのは戦時中の1940年。もともと池袋駅に隣接する「菊屋」という店舗を、堤康次郎が買収して改称したものだ。既に武蔵野鉄道(現西武鉄道)の経営権を握っていた康次郎は、ターミナル駅である池袋で小売業に進出した。

戦火が激しくなり、店舗はいったん失われたが、戦後はテントを張って営業を再開。現在のコンビニエンスストアとさほど変わらない規模の小さな店だったようだ。野菜や果物、魚などを販売し、食糧難に苦しんでいた鉄道沿線の住民によろこばれていたという。 1949年には武蔵野デパートを「西武百貨店」と改称。木造2階建ての店舗だった。 これが西武百貨店としての事実上のスタートである。

堤は、1968年に西武渋谷店を出すなどの多店舗展開を進める一方で、ビジネスモデルそのものについても、伝統的な百貨店の形態を破壊する大胆なつくり替えを進めていった。 そして西武百貨店の社長に就いてから10年ほど経過した1975年、西武池袋本店を大きく進化させる。

「9期」と言われた西武池袋本店の増築リニューアルだ。大規模な工事を経て1975年に完成。西武池袋本店は巨艦店舗に生まれ変わった。

だが実は、ここに大きな弱点があった。 西武池袋本店は、駅に張りつくような立地ゆえに、極端に細長い店舗だった。来店客は売り場全体を見通すのが難しく、店の端から端まで見て回ろうとすると、長い距離を延々と歩かな くてはならない。従業員にとっては、売り場のオペレーションがしにくいという欠点もあった。

西武池袋本店は増床に増床を重ねたため、入居している店も形が不ぞろいで、でこぼこしていた。

これを堤は、「普通の真四角では面白くない」と述べて、街の通りが持つ雑多性と評価した。 つまり弱点を前向きに生かそうと考えたわけだ。

脱小売業とともに、9期増床で打ち出した方向性は、ライフスタイル別の商品構成だった。 「脱小売業」「ライフスタイル別の商品構成」という2つのキーワードは、現代の小売業やフアッション業界でもしきりに語られている。この戦略に、西武百貨店は実に40年以上前の、1970年代から取り組んでいた。

戦略の背骨になる堤の理念は、青くさくも聞こえるが、論旨は明快だ。

それは、生活者の視点で発想すること。高度経済成長を経て、必要最低限のものが行きわたり、人々はそれぞれの価値観で「より良い生活」を求めはじめた。こうした人々に寄り添うことこそ、小売業に求められると考えた。

9期の計画に続き、10期と言われる西武池袋本店の増築では、手応えのあった方向性をさらに進化させた。

1979年から1980年にかけての10期の増築とリニューアルに向けて、売り場をどうつ くるかという協議が社内で続いた。

打ち出したのは、「専門大店」というコンセプトだった。

高度成長時代の 1960年代まで、消費者は商品や情報に飢えていた。だが1970年代に入ると、ものは充足し、商品に関する情報も雑誌やテレビなどを通じて様々に流通するようになる。現代に通じる成熟した消費者が出現しはじめたのだ。

そんな時代になると百貨店や総合スーパーのように、あらゆる商品をまんべんなくそろえる大型店に消費者は魅力を感じなくなる。堤はこの変化の芽に敏感に気づいて手を打とうとした。 それが「専門大店」という取り組みだった。

第一弾として1979年に登場したのが、10期リニューアル の目玉となった「西武スポーツ 館」。約4400平方メートルという大規模な売り場を計画し、約5億円が投じられた。

乗馬やバドミントンなど、あまりプレイヤーが多くないスポーツに関連する商品も充実させ、 人気のあるスポーツについては、情報やソフト、メンテナンスなどを強化した。売り場には、「マイスター」と呼ばれる専門社員を置いた。

1980年には「インテリア館」が開業。さらに1982年には、現代のデパ地下の先駆け となる、「食品館」がオープンした。約1億円を投じて、新たな食のライフスタイルに対応す る試みだ。生鮮食品の品ぞろえなどで専門性を高め、情報発信にも力を入れた。

こうした段階的な増築と新たな売り場の導入によって、西武池袋本店の売り上げは増大する。 1980年代前半、西武池袋本店の年間売上高が、東京・日本橋の三越本店を抜いて百貨店業界でトップになった。

アルマーニ、ラルフローレンの日本法人を設立

時代のニーズを先読みして、西武百貨店を日本一のデパートに育て上げた堤清二。

西武百貨店はファッションの分野でも攻勢をかけます。

1980年代、西武百貨店は規模の拡大にとどまらず、ファッションなどの情報発信力でも群を抜いていた。

当時、西武百貨店の飛ぶ鳥を落とすような勢いの一端は、欧州の高級ブランドの手広い展開にも見ることができる。西武百貨店が主導して日本に導入したのは、エルメスやイヴ・サンロ ーランなど、フランス系の高級ブランドばかりではない。

例えばイタリアのジョルジオ・アルマーニは、西武百貨店や伊藤忠商事と共同で日本法人を設立。米ポロ・ラルフローレンの日本法人も、西武百貨店の子会社として発足した経緯がある。 現代では、ファッションに強い百貨店といえば伊勢丹だが、1980年代、「ファッションの西武」は伊勢丹と互角に張り合うような存在だったのだ。 新宿を地盤とする伊勢丹の元幹部は、「当時、渋谷や池袋にある西武百貨店の売り場を見に行くのは、とても気が重かった。常に新しい情報発信があって、伊勢丹よりも勢いがありましたから」と明かす。 西武百貨店は、銀行の借り入れに依存しながら急速に店舗を拡大していった。常に危うさと背中合わせだったとはいえ、堤は確実に百貨店業界で大きな仕事を成し遂げた。 取引先が歯牙にもかけなかった池袋の三流デパートを、業界で最も注目される百貨店へ変貌させたのだ。

堤でなければ、成し遂げられなかった功績である。

日本初のファッションビル、パルコの誕生

そして、当記事の主題になるパルコが登場しますが、パルコの経営を手掛けることは、堤清二の本意ではありませんでした。

池袋パルコはもともと京都の百貨店の丸物が1950年代に東京に開いた店舗だった。西武 池袋本店の北側に隣接しており、業績は低迷していた。

「ある日、小佐野賢治から電話が来た。『君、丸物を買いたまえ』と」

堤は1960年代、経営が苦しくなったパルコの買収を打診された時のことを、こう語っている。

小佐野とは、「昭和の政商」と呼ばれ、ロッキード事件にも関与した人物だ。運輸・観光事業を幅広く手がけ、丸物の買収でも間に入っていた。 1960年代は、ダイエーなどの総合スーパーが急成長していた時期だ。堤はこう考えていた。

「丸物を私が買わないと、ダイエーやイトーヨーカ堂が買収して池袋に出てくるかもしれない。そうなると西武百貨店にとって難物だ。無理をしてでも買わなくては」

西武池袋本店を守るための防衛的買収という色彩が強かった。

ただ、丸物を買収してからも、再建は難しく、赤字が続いたという。

堤はすぐに見切りをつけ、百貨店を廃業することを決断。当時の顧客調査で要望が多かった 「名店街」として再生を目指すことにした。

名前も、イタリア語で公園を意味する「パルコ」として、ターゲットを若い女性に定めた。 パルコ1号店が池袋にオープンしたのは、1969年のことだ。

当時の日本では、百貨店こそが自他ともに認める小売業の王様だった。ファッションにせよ、インテリア用品にせよ、質の良いものを買おうと思えば、百貨店を真っ先に思い浮かべる消費者が多かった。 そんな中で、パルコは「ファッションビル」という新しい業態をスタートさせた。 百貨店と似たような商業施設に見えたとしても、ビジネスモデルは全く異なる。

パルコは自ら商品を仕入れて売るのではなく、テナントからの賃料で利益を得る不動産業だ。

百貨店のように品ぞろえで勝負するのではなく、テナント構成と建物全体のイメージで勝負する、空間プロデュース業とも言えるビジネスモデルだった。 パルコには、伝統的な日本の百貨店のビジネスモデルに対するアンチテーゼという側面もあった。だからこそ、伝統的な百貨店に満足していなかった若者たちから圧倒的な支持を得るようになったのだ。

そう考えると、百貨店出身の経営者である堤が、百貨店の強力なライバルになり得るパルコ生み出したのは、ある種の自己否定とも言える。

防衛的買収から始まったパルコ経営ですが、赤字から脱却するために堤清二が生み出したのが、ファッションビルという新しい業態でした。

とはいえ、パルコという新しい価値観の商業施設を生み出したのは、堤清二の力だけではありませんでした。

パルコの誕生と躍進は、同社を率いた増田通二という人物を抜きにしては語れない。 堤と旧制中学校で机を並べ、東京大学でも同窓だった。演劇や美術が好きなところも共通する。

パルコでは、増田が“創業者”として語られ、一貫して社内での存在感は大きかった。

増田は東京大学時代から堤家に出入りし、大学3年生の身分のまま、西武グループの国土計画に入社する。その後で大学を卒業し、定時制高校の教員を8年間務めた後で再び西武グループに勤めることになった。異色の出戻り社員でもある。

2度目の入社後、西武百貨店でいくつか仕事を経験した後、堤清二から池袋の丸物の再建を頼まれた。

丸物をパルコへ転換する中で、増田はリーダーシップを発揮する。

「パルコ」という名称は、イタリア語で「公園」を意味する。「西武」の文字を加える案も浮上したが、百貨店から独立した存在であるべきとして、増田は反対したという。

増田は、独特のセンスと才覚でパルコの立ち上げを成功させた。

渋谷に進出する西武百貨店とパルコ

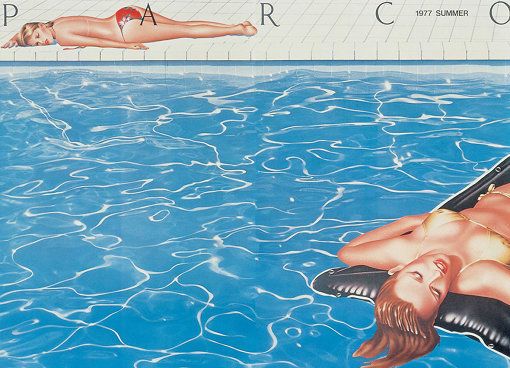

パルコは1973年、渋谷への出店で一躍有名になる。

「すれちがう人が美しい〜渋谷公園通り〜」というコピーで、裏通りの印象が強かった区役所通りのイメージを一新。「公園通り」と呼ばれるようになり、洗練された若者のファッションの街へと変貌していく。

https://www.pinterest.jp/pin/34480753380343615/

ともに池袋から出発した、西武百貨店とパルコ。

渋谷へは、西武百貨店がパルコよりも先に進出します。

堤と渋谷の関わりは興味深い。

パルコ進出の5年前の1968年に西武渋谷店が開業した。西武池袋本店以外に、本格的な店舗を持っていなかったため、堤にとっても渋谷進出は悲願だった。

池袋、渋谷ともに私鉄のターミナル駅といっても、渋谷は後背地に多くの高級住宅街を抱えており、池袋とは様子が違う。「西武池袋の百貨店」という印象から脱却するには、渋谷に出店するチャンスを逃すわけにはいかない。

だが、渋谷は東急グループの本拠地だ。西武グループの堤康次郎と東急グループの五島慶太という、創業者同士が各地の観光開発などを巡って激しくぶつかっていたことも、西武百貨店の渋谷進出のハードルが高かった一因だった。

堤は渋谷進出に向けて、五島慶太から東急グループを継承していた五島昇と、2世経営者同士で、協定を結んだとされる。 東急側が西武の進出を許容した上で、両社が共存共栄を目指そうというものだったようだ。

先代の根深い対立を解いて、全面対決にならないよう“手打ち”をしたわけだ。 それでも、渋谷での西武百貨店の商売は想像以上に難しかった。

西武百貨店は渋谷に出店した際、東急百貨店に対抗して、斬新な広告宣伝やファッションの売り場づくりに力を入れた。だが東急線沿線の住民にとって、西武百貨店の認知度は低く、渋谷が「東急の街」であることに変わりはなかった。

そこに、パルコという“援軍”が登場して、状況はがらりと変わった。セゾングループの力で、渋谷は若者の街というイメージがつくり出されていったのだ。

増田の自伝によると、経営理念は「本人も周囲も面白がること」。特に若い女性をターゲットにした斬新な広告宣伝は、時代をリードした。

例えば「裸を見るな。裸になれ。」「モデルだって顔だけじゃダメなんだ。」というコピー。 過激なポスター写真も含めて、「NGが出るかどうか、ギリギリの危ない線をいつも狙っていた」と当時の担当者は明かす。

https://www.pinterest.jp/pin/6192518227093338/

広告宣伝では、当時注目されはじめていたアートディレクターの石岡瑛子やイラストレーターの山口はるみなど、新進気鋭のクリエイターを起用。広告業界やアートの世界で、パルコは一躍注目を集めるようになった。

https://www.pinterest.jp/pin/99079260540527966/

https://www.pinterest.jp/pin/304626362286387454/

「『 パルコとなら面白いことができる』と一緒に仕事をしたがったアーティストも多かった」と先の担当者は振り返る。

パルコの広告の仕事で有名になったクリエイターやアーティストを、資金力のある消費財メーカーなどが起用するようになり、ギャラが高騰するケースもあった。その結果、企業規模が小さく、広告予算のあまり多くないパルコでは使えなくなった人もいたという。

渋谷パルコが開業した1970年代、日本の経済や社会は戦後初めて“成熟期”を迎えた。 物質的な豊かさをひたすら追求した高度経済成長が一段落して、人々は新しいライフスタイルを模索しはじめていた。

そんな時代に、パルコは若者文化をけん引するリーダーとなった。新たなカルチャーの発信者であり、発掘者だったのだ。

保守的な百貨店の文化催事や美術展とは、次元の異なる新しい文化を発信したパルコ。

「パルコは全体のイメージ感で売るような業態になった」

堤はこう評価し、西武百貨店もパルコの成功にならうように、イメージ戦略を加速させていった。渋谷パルコが最上階に西武劇場をオープンさせてから2年後の1975年、西武池袋本店の最上階に「西武美術館」が開業した。

パルコの広告が世間の耳目を集めた1970年代に続いて、1980年代は西武百貨店が 「おいしい生活。」などに代表される斬新なコピーで世間の話題をさらった。

https://www.pinterest.jp/pin/790944753279872563/

https://www.pinterest.jp/pin/22447698134804598/

サブカルチャーの力で若者を渋谷に呼び寄せる

とはいえ、パルコを出店しただけでは限界がある。街の個性を一層際立たせるために大きな 効果があったのは、パルコを軸としてセゾングループが進めていった「街づくり」にあった。

公園通りの坂の下の西武渋谷店と、坂の上にある渋谷パルコ。たった2つの商業施設によって街をつくることはできない。この2つの存在だけで「区役所通り」のイメージを変えることも、難しかったはずだ。

パルコは、1973年に渋谷店を開業してから、街づくりを意識した多様な取り組みを進め ていた。「見せる場、見せられる場」をテーマに環境整備を進めていったのだ。

例えば渋谷パルコがオープンした当時、原宿周辺などから渋谷パルコまで、クラシックな馬車に人々を乗せて走るイベントを展開したことがある。公園通りには、西洋の街並みになじむ ような赤い電話ボックスや、スズランを模した街灯などが設けられた。

そして渋谷パルコを取り囲むように、商業や娯楽の多様な施設を次々とオープンさせていったのだ。

例えばライブハウスなどもパルコが開業。若者の一大文化拠点になった。 当時、パルコが手がけた代表的な商業施設には次のようなものがある。

1975年に「パルコ・パート2」、1981年に「パルコ・パート3」が開業。音楽や映画関係では、1988年にライブハウスの「クラブクアトロ」、1999年には本格的なミニシアター「シネクイント」、2002年にはスペイン坂の入り口にパルコの新たなファッショ ンビル「渋谷ゼロゲート」がオープンした。

西武百貨店以上にとがった内容で展開した広告映像やポスターも、一種のサブカルチャーと言えるかもしれない。

しかし最も典型的なのは、若者向け雑誌『ビックリハウス』(パルコ出版)だろう。

1970年代から1980年代にかけてパルコが手がけてきた。パロディーや遊び心にあふ れる読者参加型の誌面づくりが特徴だ。糸井重里が編集していた読者投稿の企画「ヘンタイよいこ新聞」などが話題を集めた。

https://www.pinterest.jp/pin/246431410849705634/

https://www.pinterest.jp/pin/304626362305717054/

https://www.pinterest.jp/pin/760263980865472251/

パルコの主要顧客は若者であり、その若者を引き寄せるサブカルチャーで、パルコは強い発信力を持った。単にものを売るのではなく、若者の関心の高い映画や音楽などの最新カルチャーを提供。商業施設はあまたあれど、パルコほど若者との距離が近くセンスの良い存在はない、といったイメージが広がった。

それは事業としては大きな強みである。それが決して意図せざるものだったとしても、堤はサブカルチャーを容認した堤は「こういう文化はダメ」と切り捨てず、若者から発生する新たな文化を受け入れ、容認する姿勢を貫いた。

結果としてセゾン文化は、本格的な芸術から漫画などのサブカルチャーまで、混沌としたものを内在しながら、大衆の心をつかんでいった。

ファッションと文化があふれる若者の街、渋谷

若者が集まる街というイメージが高まった結果、渋谷パルコの周辺には自然発生的に、他社の様々な商業施設も集まり、新しい街が形成されていった。

1980年代には「イッセイ・ミヤケ」の三宅一生のほか、「コム・デ・ギャルソン」の川 久保玲、「ヨウジヤマモト」の山本耀司などが活躍し、DCブランドブームが起こった。いち早く店舗に個性的なデザイナーのショップを導入して全国的なブームの火つけ役となっていたのがパルコだ。

渋谷パルコと公園通りは当時、DCブランドの“聖地”となり、女性だけでなく、若い男性 らがセールに列をなす現象も起こった。

こうして歴史的な流れを検証し直すと、パルコこそが、セゾン文化の源流だったという見方もできる。 周囲に高級住宅地を抱えているとはいえ、際立つ個性のない街だった渋谷は、パルコの進出を機に一変した。「ファッションと文化があふれる若者の街」といったイメージが定着し、実際に訪れる客層も大きく変わっていった。

若者の街、渋谷。いつも、何か面白いものがある街。 その誕生にパルコが果たした役割は大きい。