目次

- 「政治、経済、カルチャー、ファッションは繋がってる」

- 「道路は文化、文化は道路」が口癖の田中角栄

- 学生時代から頭角を表した堤義明の観光経営

- 「氷の次は、雪だ」で到達した苗場

- 苗場を巡って出会った堤義明と田中角栄

- 1978年『POPEYE』のスキー特集

- スキー関連の広告が大充実

- 80年代も高かった若者のスキー人気

- “松任谷由実 SURF&SNOW in Naeba”を仕掛けた堤義明

- バブル期ならではの豪勢な1986年『POPEYE』スキー特集

- スキーブームの金字塔『私をスキーに連れてって』

- スキーは「昭和のムーブメント」で終わってしまうのか

「政治、経済、カルチャー、ファッションは繋がってる」

今回の“ファッションアーカイブ”の着想源となったのが、NHKのドキュメンタリー番組「映像の世紀バタフライエフェクト」です。

録画してたバタフライエフェクトの田中角栄回、冒頭から面白い。

— 山田耕史 ファッションアーカイブ研究 (@yamada0221) 2024年1月24日

戦後の経済発展から取り残された地方の振興を旗印にする角栄。

故郷新潟と東京を結ぶ高速道路の近くに堤義明が苗場スキー場を開発してスキーがブームに。

政治、経済、カルチャー、ファッションは繋がってる。https://t.co/HZ3wARORkq

この番組を見て、「政治、経済、カルチャー、ファッションは繋がっている」ということを、強く実感しました。

“ファッションアーカイブ”ではいつも、昔のファッション誌を冒頭でご紹介していますが、今回は政治家田中角栄の生い立ちからはじめていきます。

「道路は文化、文化は道路」が口癖の田中角栄

田中角栄は新潟県刈羽郡に生まれます。

貧しかった田中家の母、フメは7人の子供を抱え、寝る間も惜しんで働いていました。

書籍『田中角栄 最後のインタビュー』では、新潟での田中が「土木」と出会ったときのエピソードが紹介されています。(強調引用者以下同)

角栄は高等小学校卒業後、父の事業の失敗で中学進学を諦めたが、母親の農作業の手 伝いではなく、土木工事の現場で「トロ(トロッコ)押し」をすることになる。その現 場で知り合ったじいさんから、「土方、土方というが、土方はいちばんでかい芸術家だ。 パナマ運河で太平洋と大西洋をつないだり、スエズ運河で地中海とインド洋を結んだのもみんな土方だ。土方は地球の彫刻家だ」という生涯忘れない言葉を聞く。これが、角栄の事業の出発点である

田中角栄は家計を助けるために進学を断念し、15歳で上京。

建設現場で働きながら、夜間学校で土木を学び、1943年に25歳で田中土建工業株式会社を設立。戦後はGHQに潜り込み、銀座の復興などを請け負い、会社は急成長します。それから田中は政治家への転身を図ります。戦後初の総選挙では落選するものの、2回目で当選します。選挙戦で田中は、冬は雪で閉ざされる故郷の新潟と、関東を隔てる三国山脈を切り崩すという夢を訴えます。当時の三国峠は電話線一本を通すのも困難な難所でした。田中がライフワークとしたのは、戦後復興から取り残されていた地方と都市の格差解消でした。

大ベストセラーとなった『日本列島改造論』の序文で、田中はこのように記してます。

昭和三十年代にはじまった日本経済の高度成長によって東京、大阪など 太平洋ベルト地帯へ産業、人口が過度集中し、わが国は世界に類例をみない高密度社会を形成するにいたった。巨大都市は過密のルツボで病み、あえぎ、いらだっている半面、農村は若者が減って高齢化し、成長のエネルギーを失おうとしている。

明治百年をひとつのフシ目にして、都市集中のメリットは、いま明らかにデメリッ トへ変わった。国民がいまなによりも求めているのは、過密と過疎の弊害の同時解消であり、美しく、住みよい国土で将来に不安なく、豊かに暮していけることである。 そのためには都市集中の奔流を大胆に転換して、民族の活力と日本経済のたくましい 余力を日本列島の全域に向けて展開することである。工業の全国的な再配置と知識集 約化、全国新幹線と高速自動車道の建設、情報通信網のネットワークの形成などをテコにして、都市と農村、表日本と裏日本の格差は必ずなくすことができる。

そして、『日本列島改造論』のむすびでは、「日本列島改造」の理想像を以下のように記しています。

この「日本列島改造論」は、人口と産業の地方分散によって過密と過疎の同時解消をはかろうとするものであり、その処方箋を実行に移すための行動計画である。

私は衰退しつつある地方や農村に再生のためのダイナモをまわしたい。公害のない工場を大都市から地方に移し、地方都市を新しい発展の中核とし、高い所得の機会をつくる。教育、医療、文化、娯楽の施設をととのえ、豊かな生活環境を用意する。農業 から離れる人びとは、地元で工場や商店に通い、自分でたべる米、野菜をつくり、余分の土地を賃耕にだし、出かせぎのない日々を送るだろう。

少数精鋭の日本農業のにない手たちは、二十ヘクタールから三十ヘクタールの土地で大型機械を駆使し、牧草の緑で大規模な畜産経営を行ない、くだものをつくり、米をつくるであろう。

大都市では、不必要な工場や大学を地方に移し、公害がなく、物価も安定して、住みよく、暮しよい環境をつくりあげたい。人びとは週休二日制のもとで、生きがいのある仕事につくであろう。二十代、三十代の働きざかりは職住近接の高層アパートに、四十代近くになれば、田園に家を持ち、年老いた親を引き取り、週末には家族連れで近くの山、川、海にドライブを楽しみ、あるいは、日曜大工、日曜農業にいそしむであろう。

こうして、地方も大都市も、ともに人間らしい生活が送れる状態につくりかえられてこそ、人びとは自分の住む町や村に誇りをもち、連帯と協調の地域社会を実現できる。日本中どこに住んでいても、同じ便益と発展の可能性を見出す限り、人びとの郷土愛は確乎たるものとして自らを支え、祖国・日本への限りない結びつきが育っていくに違いない。

この文章にもあるように、田中が格差解消の手段として注目したのが道路でした。「道路は文化、文化は道路」が口癖だった田中は、国費で全国の道路建設を可能にする法案、道路三法を議員立法で成立させます。

道路三法が出揃った1年後の1956年、初当選時に訴えた三国山脈を貫くトンネルの工事が着工されます。そして、その3年後の1959年に三国国道が開通。これにより初めて、新潟と関東とを自動車で直接行き来できるようになりました。

三国国道の開通は、新潟に新たな産業を生み出しました。それがスキーです。三国国道の開通から2年後の1961年に三国トンネルのすぐ側に開業したのが、苗場国際スキー場でした。

その苗場国際スキー場をつくったのが、西武グループの堤義明です。

『堤義明の一日一訓―若き帝王、365の戦略』(Amazon)

学生時代から頭角を表した堤義明の観光経営

堤義明は、以前の“ファッションアーカイブ”で取り上げた堤清二の異母兄です。

堤義明と、父である堤康次郎との関係性について『西武王国の興亡 ―堤義明 最後の告白』から引用します。

1913(大正2)年、康次郎は、早稲田大学政経学科を卒業する。すでに、学生の身でありながら、 蠣殻町の三等郵便局長を務め、渋谷に鉄工所を経営していた。

事業家であると同時に政治青年でもあった康次郎は、1913年政治評論雑誌『新日本』を発刊。1917年には、東京ゴムを設立した。

1920年、箱根土地、箱根遊覧船を設立。箱根開発をめぐっては、のちに東急グループを率いる終生のライバル「強盗慶太」こと五島慶太と、「箱根山の合戦」を展開することになる。 その間も、武蔵野鉄道(のちの西武鉄道)、近江鉄道の社長を歴任、合併、買収で、数多くの会社を傘下に収めていた。

1924年には、年来の政治家への野望を実現させ、民政党の代議士となった。

義明誕生のころは、康次郎は、事業家としても、政治家としても、最も脂の乗り切った時期であった。 次郎は、事業と同じく政治に命を懸けていた。のちに息子の義明に、政治哲学について明快に語ったものだ。

「人に金をもらってまで、政治をやりたくない。ただし、政治には金がいる。その金を自分でつくるために、おれは、事業をやるんだ。政治家堤康次郎としては、なにも財産はいらない。住むところだけがあればいい」

事業家が主ではなく、あくまで政治家が主であった。この政治のために、事業を展開していたのである。 義明は、激しい事業欲にみちあふれていた康次郎に、徹底的に厳しく育てられた。 しょうゆ 食卓に、刺し身が用意される。その脇に醤油の取り皿がある。義明は、醤油をたっぷり皿に注いだ。 刺し身を食べ終わった義明の醤油皿に、まだ醤油が残っている。

康次郎の手が、義明の右手の甲を打ちすえた。

「醤油を、残すんじゃない!」 義明は、肝を冷やした。

「いいか。醤油は、必要なだけ皿に注ぐもんだ。ものを粗末にするような人間は、ろくなもんにならん」 それ以来、義明は、自分でこれくらいの量だと考え、醤油を注ぐようになった。

取り過ぎたときには、我慢しても、ガバッと醤油をつ けて食べるようになった。

「塩からい物が好きになったのは、そのせいかもしれない…」

といま苦笑いする。

父、堤康次郎から帝王学を授けられながら育てられた堤義明は、進学した早稲田大学で入った観光学会で1000人の学生を集めるバス旅行を企画し、成功させるなど、学生時代から経営者としての頭角を発揮します。

1955年、早稲田大学2年生だった堤義明に、父堤康次郎が「冬になると閑散とする軽井沢に客を呼べるアイデアを考えろ」と命じます。その軽井沢で同級生とスケートを楽しんだことをきっかけに、「これからの若者は、スケートだ」と確信し、世界初の有料スケート場を軽井沢に開設します。このスケート場は大ヒットし、軽井沢の別荘地は夏だけでなく冬のものにもなりました。

大学4年生のとき、堤康次郎から「戦前から大磯の浜辺にあった、西武の製塩所跡地の利用法を考えろ」との命を受け、堤義明が大学の卒業論文として執筆したのが「海の中のプール」。その卒論をみた堤康次郎は「この論文どおり、造ってみろ」と命じます。堤義明は大学卒業後、堤康次郎が設立した西武鉄道グループの不動産会社である国土計画興業に入社。観光部門の長となり、自身の卒論をもとに最初に手掛けたのが「大磯ロングビーチプール」でした。

「氷の次は、雪だ」で到達した苗場

堤義明は学生時代から、国土計画興業が経営していた群馬県の万座温泉の集客増を、堤康次郎から課題として与えられていました。

1956年に軽井沢スケートセンターを成功させた堤義明は、万座温泉近くにある小さなスキー場を地元のスキーヤーが滑るのを見て、「氷の次は、雪だ」と、スキー場を開設を心に決めます。

当時、日本のスキー場はなにも設備のない雪山にスキーヤーが集まってくるのがほとんどで、まれにスキーヤーからの要望で地方自治体が数本のリフトをかけ、スキーができるようにしたくらいの、お粗末なものばかりでした。

その万座温泉をはじめ、中里、伊吹山と次々とスキー場の建設計画を進めていくうちに、堤義明は「オリンピックが開けるような大規模なスキー場はつくれないものか」と考えるようになります。堤義明がオーストリアから招聘した職業スキー教師連盟会長をスキー場建設予定地に連れて行き、評価を聞くと、彼はその予定地と国道を挟んだ反対側の山を指し、「こちらなら大丈夫」と言います。その反対側の山が、苗場だったのです。

苗場を巡って出会った堤義明と田中角栄

苗場でのスキー場開発を巡って、堤義明と田中角栄とがめぐり逢います。

そのときの堤義明と田中角栄とのやりとりが興味深いので、少し長くなりますが『西武王国の興亡 ―堤義明 最後の告白』から引用します。

義明は、そのことを康次郎に報告した。

「苗場に、スキー場を造ろうと思っています」

康次郎は尋ねた。

「それはいいが、その土地は、どういう土地なんだ」

「中里スキー場のある湯沢町の、町有地です」

康次郎は戒めた。

「土地を買えるのなら、造ってもいい。だが、借地なら駄目だぞ。いいか、土地があって、その土地を開くためにスキー場を造るというのはいい。が、間違っても、スキー場を造る目的だけのために、土地を求めるなよ」

「はい、わかりました」

「100万坪くらい買えば、いいだろう」

ちょうどそのころ、湯沢町長の角谷虎繁は、町に中学校をつくるための資金源として杉林を売却したい意向を持っていた。その杉林というのが、なんと苗場山の一角であった。 角谷は、田中角栄に相談した。角谷町長は、新潟3区選出の代議士田中角栄の息のかかった人物であった。

田中は、1957年7月、33歳の若さで、郵政大臣に就任していた。自民党の若き実力者として着々と地歩を固めていた。政治家として活躍する一方で、地元の越後交通の社長も兼任していた。

「先生に買っていただければ、いいんですが」

田中は「コンピューター付きブルドーザー」との異名を取る頭の回転の速さで、即座に答えた。 「おれのところは、バスと鉄道が専門だ。スキー場などに、興味はない」

「どこか買っていただけるところは、ないものでしょうか」

田中は、例のダミ声で言った。

「 よっしゃいま すぐ、東急に電話してやるよ」

東急と田中とは、東急の常務である田中勇(のち日本エアシステム会長)を通じて縁があった。

田中勇は、角栄も噛んだ越後交通の前身会社の中越自動車、長岡鉄道、栃尾電鉄3社の合併で一役買い、中越自動車の買収を手がけた。

自らも、中越自動車の社長に就任していた。

角栄の手がける仕事の東急側の窓口が、勇であった。

田中角栄の後援会越山会の中心である長岡支部長にも座っていた。 角栄と勇は、いわば盟友ともいえた。

が、その東急もいらないという。

義明は、角谷が、田中に相談した土地が、これから自分が買うつもりでいる土地だとは、思ってもいない。

義明も、角谷町長のもとに、社員を派遣したところであった。 「苗場の100万坪は、わたしどものほうでお引き受けしましょう」 角谷町長は、その一件を、田中角栄に相談した。

「東急のライバルの西武グループに、売っていいでしょうか」

「なんにするつもりだ」

「それは、わかりません」

田中は言った。

「いっぺん、その西武の責任者に会わせろ」

田中の意向は、義明に伝わった。

義明は、田中と会うことにした。

義明は、豊島区目白の田中邸で田中に会うなり切り出した。

「わたしのところは、スキー場は造りますけど、バスはやりません。越後交通のバスで、スキー場までお 客さまを運んでいただきますので、お互い不可侵条約を結びましょう」

田中は、越後交通の社長もしていた。

「おっ、わかった。それでいい」

“わかったの角さん”と呼ばれるだけあり、決断は早かった。

田中は、扇子でせわしそうにあおぎながら続けた。

「もとより、おれは、スキー場には、なんの興味もない。そちらがそういうなら、仲良くやろうじゃない か」

田中の単刀直入なもの言いに、義明は、他の政治家にはない新鮮な驚きを受けた。

ギラギラした才能の閃きと、的確な判断力。

田中とは、義明はのち個人的には付き合っていくが、仕事の話は、それが最初で最後であった。 義明は、湯沢町所有の苗場山の杉林100万坪を、湯沢町から5億円で買った。 新潟県湯沢町のなえば地区の「苗場国際スキー場」(のち苗場スキー場)は、国際競技の出来るスキー場として、1961年2月7日、ついにオープンにこぎつけた。

当時、ひとつの会社が、ひとつの場所に、初級スキーヤーから上級スキーヤーまで、どんな技術のレベルのスキーヤーでも滑れるスキーコースを持っているという形態は、まだどこにもなかった。

350人収容の宿泊施設、スキーハウスと、レストランのほか、貸しスキーや診療所まであるスキーセンターも完成させた。

こうやって堤義明が開発した苗場国際スキー場は、大人気のレジャースポットになります。

1978年『POPEYE』のスキー特集

1970年代から80年代にかけて、スキーは若者に人気のスポーツになりました。

その証拠に、当時のファッション誌では数多くのスキー特集が組まれていました。

例えば、こちらの『POPEYE』1978年11月25日号。特集は“SkiBoy”。

スマートフォンどころか、携帯電話も普及していなかった時代の連絡手段はトランシーバーです。

ウエアの提案。

“ジャーン!ゴアテの羽毛服”として紹介されているのが、アメリカのアウトドアブランド、マーモットをはじめとしたゴアテックス生地を用いたダウンジャケット。

右ページはイタリアのスキーウエアブランド、コルマーの広告。製造していたのはミズノ。

スキーのときのパンツの提案。ブランドはフィラやエレッセ。

こちらはアイスホッケーのジャージーをスキーウエアにするという、斬新な提案。

右ページは中国製のダウン素材の広告。左ページに掲載されているロレックスサブマリーナは18万9千円。

各ページを細かくご紹介していると長くなってしまうので、割愛します。

ここの右ページでスキー特集は終わりです。

スキー関連の広告が大充実

そして、スキー特集ということで、今号にはスキー関連の広告が充実しています。こちらはゴールドウィンのニットの広告。

デサントのスキーパンツ。“スキーボーイ諸君!!新鋭・USチームと同じデザインで滑りをガンガンチューンナップしようじゃないか!”というお誘いです。

“速いものは必ず美しい”というのは、当時のデサントのキャッチコピーでしょう。シンプルで良いですね。

こちらはフェニックスのダウンジャケットの広告。

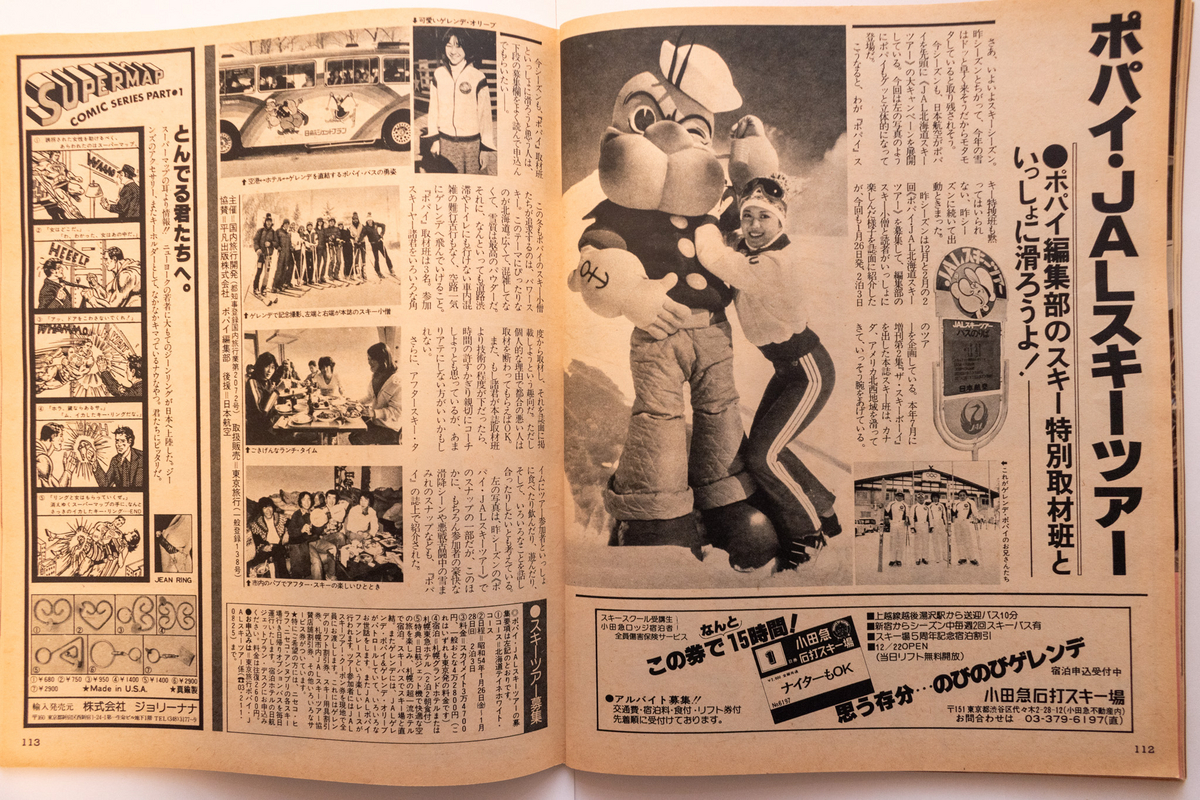

そして、モノクロページのこちらは“ポパイ・JALスキーツアー”の広告。“ポパイ編集部のスキー特別取材班”と一緒にスキーができるというのがウリだったようです。

モノクロページにはスキー用品やウェアの広告も。

そして、裏表紙にはJALの北海道スキーツアーの広告。キャンペーンキャラクターはポパイ。当時ファッションとスキーが非常に密接な関係にあったことが、ここからもわかります。

80年代も高かった若者のスキー人気

続いてご紹介したいのが、↑の『POPEYE』から7年後の『Fine』1985年2月号。

こちらも、以前の“ファッションアーカイブ”でご紹介しています。

サーフ雑誌である『Fine』らしく、サーファーのファッションがその内容の中心ですが、サーフィンと並んで紹介されているのが、スキーファッションです。

1985年当時も若者のスキー人気が高かったことが、ここからもわかります。

“松任谷由実 SURF&SNOW in Naeba”を仕掛けた堤義明

左ページの“スキー場でのヘア&ヘアケア”も気になりますが、注目したいのは右ページの広告。

“松任谷由実 SURF&SNOW in Naeba”の広告です。

“松任谷由実 SURF&SNOW in Naeba”は、2024年の今も開催されている冬の風物詩。

ウィキペディアによると、苗場でのSURF&SNOWは開始された1981年から毎年開催されており、苗場は松任谷由実ファンの聖地となっています。

苗場公演は現在も毎年開催されており、2023年シーズンにはvol.43を迎えた。日本国内で単一のアーティストが毎年続けているイベントとしては、最長記録を更新中である。収容1,300人程度の小規模な会場で、ライブハウス的な雰囲気の中で行うコンサートであり、ファンが直接ユーミンにリクエスト曲を告げて演奏してもらうリクエストコーナーが現在でも存続するなど、ファンの聖地となっている。1998年のvol.18よりインターネットによる配信も行っている。2008年から2015年は日替わりで2パターンのセットリストを用意し、2008年から2012年にはゲレンデライブも行われた。

実は、この松任谷由実のSURF&SNOWも、堤義明の発案によるものでした。