目次

男のパリ1993

今回ご紹介するのは『ELLE HOMME』1993年1月号です。“現地編集総力特集”は“男のパリ1993”。

「1993」という文字を見ると、どうしてもこの歌を思い浮かべてしまいます笑。これを聴いてた中学1年生の僕は、ファッションのファの字も知りませんでした。

巻頭特集はパリを代表するファッションデザイナー、ジャンポール・ゴルチエのインタビュー。

その他にも、“パリのメンズ・ファッションをリードする4人”としてA.P.C.のジャン・トゥイトゥーや、ソニア・リキエルのインタビューも掲載されています。

当然これらも気になるのですが、詳しくご紹介するのはまた別の機会にして。

今回はこの特集にフォーカスしてご紹介します。

川久保玲のメンズについてインタビューを完全ノーカットでお届け

コムデギャルソンオムプリュスの特集です。“1993年3月、コムデギャルソンは20周年を迎える”とあります。

そして、見開き2ページの川久保玲のインタビュー。これまで数多くの川久保玲のインタビュー記事を見てきましたが、メンズだけについての川久保玲のインタビューは非常に貴重です。

ということで、今回はインタビューを全文書き起こししました。

いつもの“ファッションアーカイブ”でしたら、文中に強調を入れたり、僕の感想を挟んだりしますが、そういった要素はまた別の機会に。今回は完全ノーカットで川久保玲のメンズについてのインタビューをお楽しみください。

ではどうぞ。

1969年、コムデギャルソンの名称で、婦人服製造・販売を開始。

'73年、株式会社コムデギャルソン設立。

'78年、メンズ・ブランド「コムデギャルソン・オム」を設立した。

「私がメンズを始めたのは、二つの理由からなんですけど。一つは、その当時、ビジネスとして、レディースだけでなくて、もう一つのブランドが必要だな、という状況があったんです。

で、何をやろうかという時に、今いちばんやりたいことは、男の服に対して、 コムデギャルソンなりに提案したい、ということから、オムを始めました。

当時、街の中には、何か非常にデザインしすぎたものが、原宿あたりに氾濫していて。男の人が、それを着る、とに対して、すごく心配があったんです。こんなものを着ていてはいけないな、という気持ちがありました。

その一方では、ドブネズミといわれている、男の会社用のユニフォーム。 むろん、それがほとんどでしたけど。 それに対して、何かちょっと、自分を主張する、という服にしちゃ、まだ、勘違いしているな、という気持ちがありましたから」

オムのスタート時、洗いにかけた、真っ白なワイシャツを提案した。今でこそ当たり前になっている、洗った商品も、当時は、誰の眼にも新鮮なもの、として映った。それは、大ヒット商品となり、「コムデギャルソン・オム」の名を、あっという間に、世間に浸透させた。定評のあるシャツ作りの、布石にもなっている。

カタログ制作で、本職のモデルをあえて避け、素人を起用したことも、新しい試みであった。'80年から'86年までに作られたカタログには、詩人の田村隆一、吉増剛造、画家の堂本尚郎、若林奮。アートディレクターの村越襄。 映画監督の藤田敏八。インダストリア ル・デザイナーの黒川雅之など。ニューヨークからは、ロバート・ラウシェンバーグ、ジュリアン・シュナーベル、 デ・クーニング、ジョージ・シーガル、 エド・ルーシャなどのアーティストが、つぎつぎと登場した。ファッションと は無縁と思われがちな、各界の著名人が、時には、はにかみ、時には、堂々とモデルをつとめる。その姿は、観る側にあたたかみを与え、その存在感は、ファッションに対する、固定概念をも、打ち破った。

1981年、婦人服の2ブランド設立。パリで最初のファッション・ショ ーと展示会を行い、輸出業務を開始。 翌年、フランスのオートクチュール・ プレタポルテ組合に加盟し、パリに子会社、直営店を設置する。

「コムデ ギャルソン・オム」誕生より6年目の、’84年、「コムデギャルソン・ オム・プリュス」が設立される。 「各ブランドを創っていく過程に、必ず、ビジネス上の問題が出てくるんです。それプラス、もう少し自由な発想で、物作りできるブランドを、ということから、できたと思うんです。

「オム」は、お陰様で、どんどん売り上げ高が増えまして。増えると逆に、それを維持するためには冒険ができないという、逆のプレッシャーがかかりますから。そういう意味で、じゃ、もっと小さく、好きなことのやれるブランドを、ということだったんです」 「コムデギャルソン・オム プリュス」の最初のコレクション、’85年春・夏は、東京ではなく、パリのオフィスを会場にして行われた。

「その理由は、日本の中で、モデルさんが見つけにくい、というのもあったし、それほど、今みたいに、メンズの ファッション・ショーが、望まれてなかったということもあったんです。メンズのトレンドや、メンズにおいての新しいものに対して、それほど要求が強くなかった感じがありました。私たちが始めた頃は、やっぱり、パリだったんです」

「オム」のカタログ制作と同様に、「オム・プリュス」のコレクションに登場 するモデルは、本業のモデルを避け、素人に依頼している。

「メンズのファッションに対して、男の人が自分を表現するのに、むろん、洋服そのものも大事ですけれども、いちばんのベースに、キャラクターというんですか、その人の持つ個性とか、 パーソナリティーがなければいけない。 それがあって、男のファッションが完成する、という気持ちがありました。 そういうものを持っている人となると、 いろいろなことをやってきた人がいいんじゃないか、ということから、モデルとしては素人でも個性を持った方がたに着て頂いたんです」

年2回、8年間の「オム・プリュス」のコレクションには、アーティストの故ジャン・ミッシェル・バスキア、フランチェスコ・クレメンテ、エンゾ・ クッキ。俳優のジョン・マルコビッチ、 ジュリアン・サンズ、ハリー・ディーン・スタントン、デニス・ホッパー、 マット・デイロン、ロドニー・グラント。ミュージシャンでは、ドン・チェリー、ジョン・ルーリー、ジョン・ケールなど、そうそうたる顔ぶれが各国から駆け付けている。

全員が、二つ返事で出演をOKしてくれる。この8年間、「コムデギャルソン・オム プリュス」が世界的に認められ、確固たる地位を確立した結果にも、つながるはずである。その根本には、デザイナーである川久保玲の、 確かなる物作りへの姿勢が、あるからだろう。

消費者に媚びず、創りたいものを創る。自分の見出した価値観を、とことん突き詰め、こだわる。常に、新しい型を表現しつづける。その姿勢が、同じクリエーターである彼らに、共感を覚えさせ、共鳴させるのだろう。 世界中にファンを持つ、オム・プリュスの魅力とは、いったい何なのか。

婦人服のように、何でもあり、というわけにはいかないのが紳士服である。

「いわゆる基本的な、テイラーの部分は、いじらない。それから、肩、袖、そのへんも、あまりいじらないですね。 いじるというと、やはり素材。素材 といっても、基本的なメンズライク、 伝統的に使われてきたメンズの素材を、まるごといじるんであって、そこに、刺繍をしたりとか、といういじり方ではなくて。基本的なメンズ素材を、根本的に、ちょっといじる、ということ。 一つや二つのテクニックで、変化をつけていく、というちょっとした部分の勝負ね。例えば、襟を大きくしたりとか、ゴージラインを下げてみたりとか、そういういじり方は、好きじゃない。いじるんだったら、パーツだけいじるということはしたくない。もっと、全体的なバランスを、いじります。

例えば、襟の型だけとか、前身頃に ポケットとか、何か変わったものが付いているとか。そういういじり方よりも、もう少し、前と後とか、袖と身頃とか、もっと大きい面積のいじり方が好きなのは、確かです。男物のいじる範囲って、わりと決まっちゃいますでしょ。その結果だと思うんです。

Vゾーンも、いちばん落ち着いて、きれいなプロポーションのバランスって、ありますよね。多少それを、いじった時期もありましたが、結局それは。 何百年も何千年も、男の人たちが着てきた位置だと思います。結果的に...」

「コムデギャルソン」と耳にしただけで、“黒”が浮かぶほど、そのイメージは強い。これまでの冠婚葬祭用の色である黒を、ファッションとして確立させ、街で着る自然の色として、四季を問わず、当たり前に定着させた。その黒と、素材をいじることに、ここしばらく、強いこだわりを見せている。「きれいだと、なんとなく気持ち悪い。ちょっと、一回、二回着た感じで、初めて着たいって―。

どんどん過激になってきましたね、洗い方が。同じことだと思うんですね。出来たて、きれい=当たり前っていう価値観をなんとかしたくなるんです。 新しいものに対する価値、というか、きれいに見えるっていうのは、別に、洗いだけじゃなく、生地を壊す、っていうことだけじゃなくって、そのときに、自分にとって価値のあるもの、というのがあるんですよね。

で、あるとき、フッと、その価値観が、もうイイヤ、と思ったら、つぎに移りますけど。そういう意味では、生地を壊すことについては、まだ、ちょっとつづいていますね。

もう、やめたいとは思うんですけどね。黒もやめられないんですよね。それと同じなんですよね。

黒はサイクルじゃ、もう、やめたほうがいいんじゃないかな、と。皆が、そういうものを、もう求めてない、つぎのサイクルに入るんじゃないか、と 思うんですけど。結局、黒が売れます。

黒に関しては、たったひと言、好きだっていうこと。着るのにも非常に楽だし、創るほうにも楽なんです。楽というのは、その強さに助けてもらって いる、ということだと思いますけど。

便利な色ですよね。やっぱり強いですし。式場帰りの人たちを見ても、きれいだな、と思う。

黒を創る。それを汚す。古くなる感覚が、なかなか捨てられない。きれいな素材感の黒っていうのは、男の人には、きついかもしれませんね。女の人だって、きたない黒、もっといいです。 質感的に、表面の表情とかが、きたない黒、ということです。

男の人の黒は、きたなく、新しいものでなく着てほしいし、ごく一般的には、全部黒にしないで、半分だけ、黒 のほうがいいかもしれませんね。黒と 紺の関係とか、黒とグレーの関係とか。上下違う素材感の黒にするとかね」

’86年、ニューヨークに子会社、設立。パリに、オム・プリュス直営店を設置。

’87年、「日本の背広」という打ち出しで、「コムデギャルソン・オム・ドゥ」 ブランドを設立。スーツだけのブランドで、サイズは、S・M・L・LL。上下をバラして売っている。

ウエストのシェイプは、ほとんどなく、ベンツもない。パンツには、必ずタックが入っている。

「これも、私の勝手な価値観かもしれませんが、日本人が、きれいに見える、ってあると思うんです。男の人が、決まったユニフォームを着る場合に。

同じ人が、ほかの服を着た場合と、オム・ドゥを着た場合と、あきらかにオム・ドゥを着た場合のほうが、ハンサムに見えるな、と思うんです。私は、そう見えちゃうわけ。そう見える服がオム・ドゥなんです。

スーツ、その部分に、デザイナーの眼がいってないな、と思った。穴場だな、と思ったんです。デザインすること、提案すること。見た目のことだけ が、仕事じゃなくって、地味な部分にこそ、大きな意味でのデザインが、必要じゃないかな、と思ったんでね」

88年、フランス生産の「コムデギャ ルソン・シャツ」を設立し、’91年に、フランス・JANS社と、ライセンス契約を結ぶ。唯一のライセンシー。

「ライセンシー、といっても、世間でいうライセンシーとは、ほど遠くて、ほとんど、ウチでやっているみたいなものです。絵型から全部、私どもがやってますし、生地の指示をし、サンプルチェックもして、縫製の部分だけを、先方が受け持っているだけです」

全ブランドの売り先まで、そのブランドのイメージ、ターゲットに合っているか、というところまで、チェックし、動いている。むろん、ショップ作りも、コンセプトからスタートさせる。 2月に、4年目に入る、青山のショップも“始終、空気が動いている店”として、スタートさせた。

単に服作りだけでなく、社会の流れを、いち早くキャッチし、チャレンジしつづける、想像を絶する可能性を秘めた人である。

緒形拳・宇崎竜童の私物のコムデギャルソンオムプリュス

続いてのページは、“オム・プリュスを着る”。

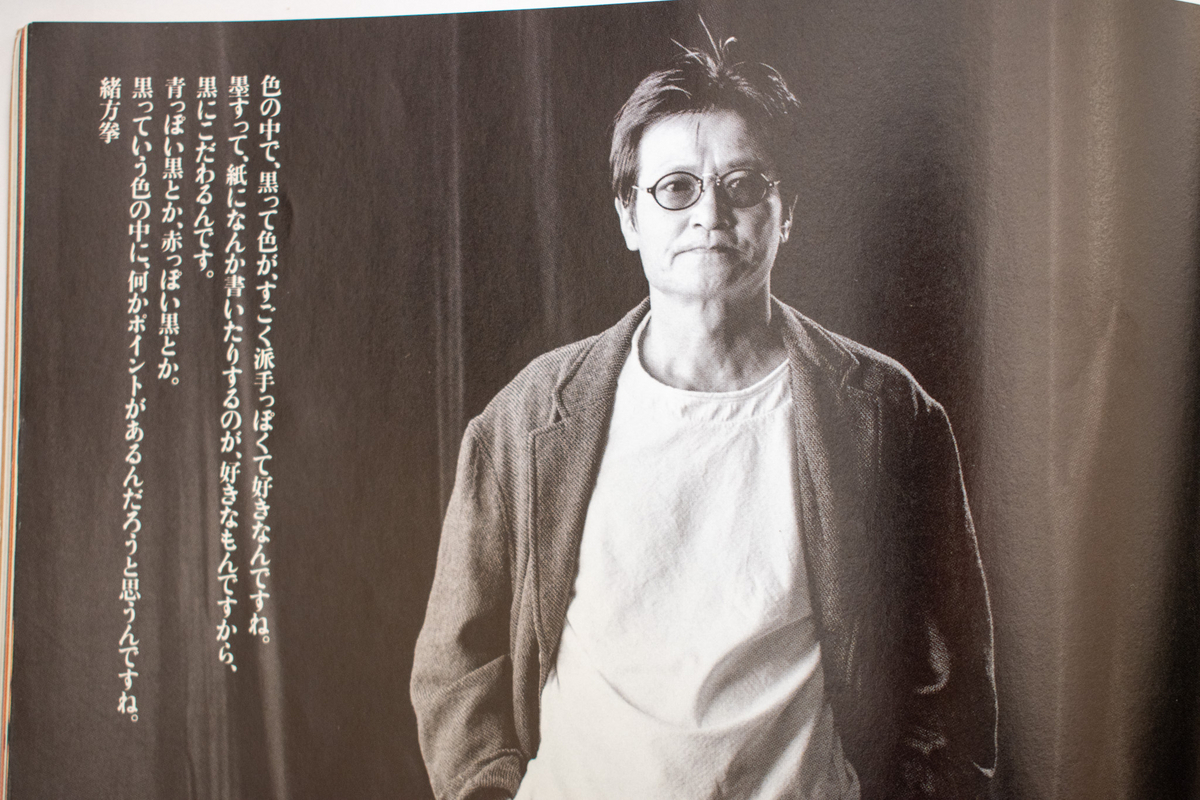

著名人がコムデギャルソンオムプリュスを着用するという企画。一人目は、俳優の緒方拳さん。検索すると「緒形」が正しいようですが、誌面では「緒方」となっているのでこちらで通します。

なんと、右ページは“緒方氏自らがコーディネートし、着てこられたオム・プリュス”。つまり、私物ということでしょう。92年秋冬のシャツと、91年秋冬のパンツという、異なるシーズンのアイテムを選んでいるところから、緒方拳さんが普段からコムデギャルソンを愛用していたことが伺えます。

こちらの緒方拳さんのコメントは、コムデギャルソンの服に対するものでしょう。

左ページのコーディネートはスタイリストによるもののようです。

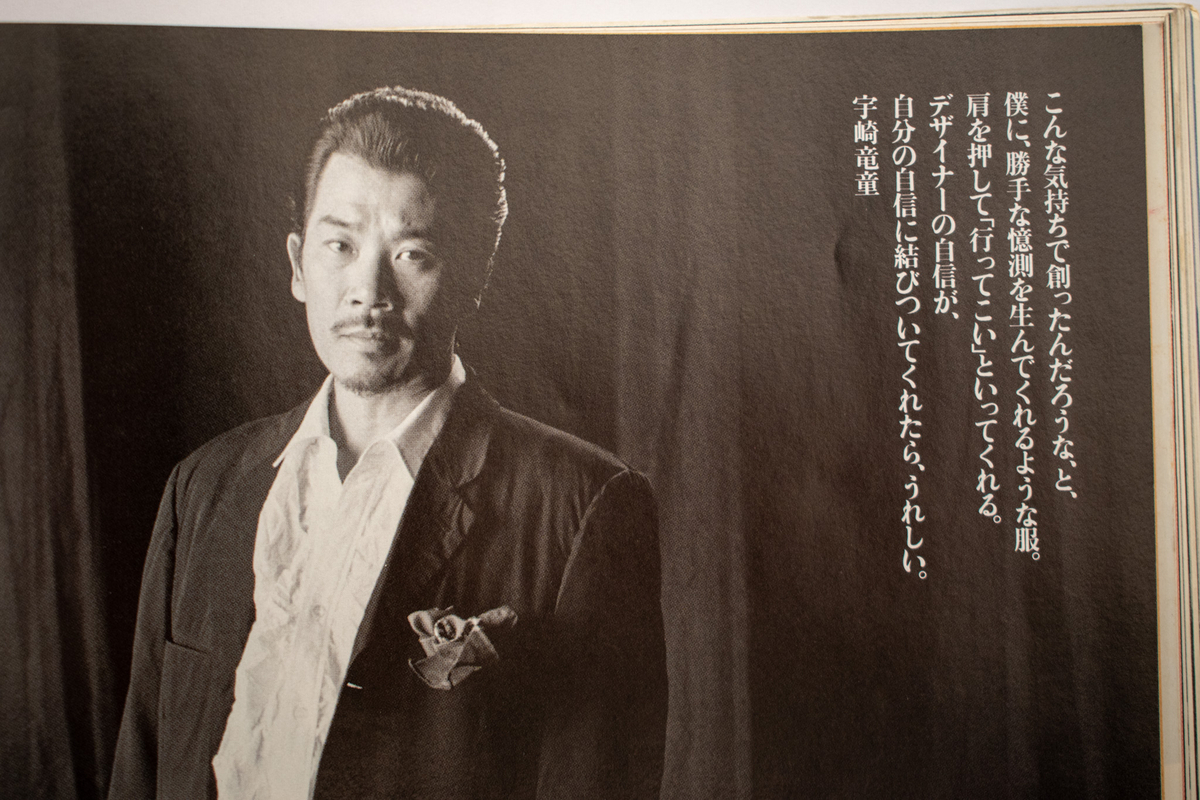

次ページは音楽家の宇崎竜童さん。

なんと、こちらも“宇崎氏自らコーディネートし、御持参いただいたオム・プリュス”。

宇崎竜童さんのコメント。

そして、左ページのコーディネートは緒方拳さん同様、スタイリストが用意したもののようです。

プリュス初期コレクション総まとめ

その次は“自由な精神で生きる男たちへ、枠をはずした形容を提案する”と題された、1985年のデビューのときからの、コムデギャルソンオムプリュスの初期コレクションのまとめ。

ここでも名文。“今いちばんやりたいことをやる。創りたいものを創る。その信念が、オム・プリュスを生み出している”。

左ページでモデルが着用しているのは、最新の1993年秋冬コレクションのものでしょう。

1990年代初頭にコムデギャルソンオムプリュスのコレクション会場に使われていた、カレ・ドゥ・タンブルという場所。“大きなスペースの中に、カフェで使われるさまざまな椅子が用意されてる”という、洒落っ気のある演出。

次ページのコレクションは1989年秋冬から1990年秋冬まで。

このコーディネート、個人的にとっても好きです。同系色の無地とストライプ柄のジャケットとシャツのコーディネート、清潔感のあるブルーとホワイトの色合わせ、少し長めのジャケットの丈とロールアップした袖などなど。やっぱり90年代のプリュスは格別です。

91年春夏から92年春夏。

モデル着用画像はとても渋い雰囲気。

そして最後は92年秋冬と93年春夏。

このホワイトのセットアップにブルーのシャツのコーディネート、是非とも全身画像を見たかったですね。

ということで、今回は川久保玲のインタビューを軸に、シンプルな内容でお届けしました。

インタビュー内容について色々思うことはあるので、そちらについてはまた近々お届けできたらと思っています。