目次:

- 川久保玲の服作りに対する姿勢

- ファッションデザイナーが語る川久保玲

- 川久保玲が語るクリエイションの原点

- デザイナーとパタンナーの独特な関係

- 「日本が素晴らしいものを作れる」と言いたい

- 新しく発見すること、自由に向かっていること、自由で心躍ること

- コレクションの評価について川久保玲が感じていること

- 川久保玲の生きがい

- 川久保玲に興味を持った人にお勧めしたい書籍

川久保玲の服作りに対する姿勢

僕が敬愛するデザイナー、川久保玲。

僕の人生初のエッセイ「コムデギャルソンと川久保玲」が掲載された文芸誌「群像」7月号を川久保玲さん宛にお送りしたら、スタッフの方から「川久保が拝読させていただきました」というお手紙をいただきました。

— 山田耕史 ファッションアーカイブ研究 (@yamada0221) 2023年9月30日

大学生の頃から憧れ続けている方が自分の文章読んでくれるなんて。

本当に感無量です。 pic.twitter.com/HWjKNj4HK0

当ブログではこれまで何度も川久保玲について言及してきました。

僕は川久保玲がつくる服が大好きです。

そして、僕は川久保玲の服作りに対する姿勢も大好きなんです。

そんな僕の一番のバイブルが、2002年1月12日(土) に放送された「NHKスペシャル 世界は彼女の何を評価したのか ~ファッションデザイナー 川久保玲の挑戦~」です。(↓のツイートでは放送年を間違えてますね)

僕のバイブルと言えば、これでしょうね。

— 山田耕史 ファッションアーカイブ研究 (@yamada0221) 2023年1月14日

2001年にNHKで放送された、「世界は彼女の何を評価したのか —ファッションデザイナー川久保玲の挑戦—」。

久し振りに観たくなり、PCに保存していた筈の動画を探してみたら見つからず。

でも、YouTubeにあったので一安心。https://t.co/y2r20sWkZQ

この番組が放送された2002年1月、僕は大学卒業間近で、4月からは服飾専門学校に通うことになっていました。

その目的はファッションデザイナーになるため。

もちろん、川久保玲に強く影響を受けたからです。

その後紆余曲折があり、デザイナーではなくなってしまいましたが、今もファッションに関する仕事を続けていられるのは、川久保玲の存在があったからこそだと思っています。

幸い、今もこの番組の動画はYouTubeに残っているので、いつでも誰でも閲覧可能です。

僕は今もたまに、ローカルにも保存してあるこの番組を見返すことがあります。

そのたびに初心に帰ることができるのですが、それはやはりこの番組で語られている川久保玲の言葉が力強いからです。

是非多くの人に上掲YouTubeを見て、川久保玲の言葉に触れて欲しいと思っていますが、今回はダイジェストととして、この番組に登場している川久保玲の言葉を書き起こししてみました。

ファッションデザイナーが語る川久保玲

まずは、番組内で川久保玲への敬意を表しているファッションデザイナーの言葉をご紹介します。

まずは、イギリスで「サー」の称号を与えられた数少ないファッションデザイナー、ポール・スミス。

デザイナーで誰を尊敬するかとよく聞かれます

他の名を出そうとしても彼女しか思い浮かびません

アメリカを代表するファッションデザイナー、ダナ・キャラン。

毎シーズン自分を表現しているデザイナーの中のデザイナーです

川久保は驚くべきデザイナーです

女性として女性デザイナーとしてとても興味があります

彼女は物静かで内気な人だけど作る服には強烈な主張があります

ジャンポール・ゴルチエは、1982年の「黒の衝撃」について、こう評しています。

あれ程大きなショックは初めてでした

当時のファッションは伝統的でとても退屈でした

そんな中に彼女はすばらしい力をもたらしたのです

彼女のコレクションは毎回が革命なのです

小さな革命も大きな革命もあります

そこにはいつも革命があるのです

シャネル、フェンディなど名だたるラグジュアリーブランドを手掛け、「モードの帝王」の異名を持つカール・ラガーフェルド。

彼女は我々のゲームを壊しました

全く違ったものを出してきたのです

それは醜く見える恐れがありましたが

新しい美があったのです

ファッション史に確実に名を残すであろう、超一流のファッションデザイナーたちがこぞって絶賛する川久保玲のクリエイション。

この番組は、その裏側を取材しています。

川久保玲が語るクリエイションの原点

番組ではコムデギャルソンの2002年春夏コレクションの制作過程を通して、川久保玲のクリエイションの方法が紹介されています。

「川久保の右腕」として紹介されている、コムデギャルソン生産管理部の責任者、田中蕾はコムデギャルソンの特異なデザイン体制についてこう語ります。

通常どこの会社も必ず何人かのアシスタントデザイナーがいると思うんですけど、私どもはいないんですよ

デザイナーは川久保ひとりなんですね

この番組では、川久保玲のインタビューは音声のみ。

元来川久保玲はインタビューは好きではないようなので、この方式を取ったと思われます。

川久保玲は自身のクリエイションの原点について、こう語ります。

ひとことで言ってしまえば、やはり新しい価値観、新しいものをもっと探したいというか、作りたいということ

怒りだったりとか、もっとこうなんかみんなエネルギーを持ってなんか新しいことをやろうよ、というようなニュアンスようなときあるし、もっと抽象的に何か不思議なかたちを作りたいというときもあるし、色々なんですけど

デザイナーとパタンナーの独特な関係

一般的なアパレル企業では、デザイナーがデザイン画や絵型(服の平面図)を描き、それをパタンナーが型紙起こします。

が、↑で川久保玲が語った通り、コムデギャルソンでは川久保玲がデザイン画や絵型を描くことはありません。

コムデギャルソンにおけるデザイナーとパタンナーの独特な関係について、川久保玲はこう語ります。

パターン=デザインですけどね

そこからもうデザインはスタートしてますから

絵型の通りにやるんだったらみんなお茶の子さいさいですね

何を考えているか、私も明確じゃない訳ですから、そもそも

お互い探り合いですから、それこそおかしくなる寸前までいきますから

苦しいというのは、それが苦しいんです

だから見たこともないものが生まれるかもしれないんですね

「日本が素晴らしいものを作れる」と言いたい

コムデギャルソンのほとんどの服は日本製で、生地の多くも日本のものが使われています。

だが2001年の段階で既に、日本で生地を生産することが難しくなっており、川久保玲も産地の衰退について、こう話しています。

日本でもいいものは作れるのに、成り立たなくなっている

非常に多いんですね

ですから、私が例えばこういうものを作りたいと思ったとしても、それを作れる機会がもうないんですよ

「ああ、1年前まではありました

でも、もう誰も使わないから廃棄しました」

そういう話ばかりですね

自分の国ですから、日本が素晴らしいものを作れるという風に言いたいですよね

この番組を見た当時、僕は川久保玲が「自分の国」という考えを持っていることを知り、ちょっと意外に思えました。

なんとなく雰囲気的に、そういう考えとは無縁のようなイメージを勝手ながら持っていたので。

新しく発見すること、自由に向かっていること、自由で心躍ること

1982年の「黒の衝撃」と並んで、コムデギャルソンの代表作とされるのが、「Body Meets Dress, Dress Meets Body」と題された1997年春夏コレクションです。

https://www.pinterest.jp/pin/23784704271176222/

https://www.pinterest.jp/pin/327988785345722218/

https://www.pinterest.jp/pin/428967933274830896/

「こぶドレス」とも呼ばれるこのコレクションは、大きな反響を呼びました。

川久保玲はこのコレクションについて、こう語っています。

色々新しいものを探して探して、何が新しいパターンか、何が新しい服か、何が強いかっていうことを散々考えてきた最後のもう時間切れのときに、服が体じゃないか、体が服じゃないかということに気がついたということなんです

これが新しい服ではないか、というひとつの考え方です

このコレクションについて、「前衛的な服作りをするデザイナー」として紹介されている、当時はまだ新進気鋭の若手だったアレキサンダー・マックイーンはこう語っています。

私たちデザイナーには分かります

彼女は体をデザインしたのです

なぜ不格好なものを作るのか疑問に思うでしょう

しかし様々な姿の人達を理解することが知性なのです

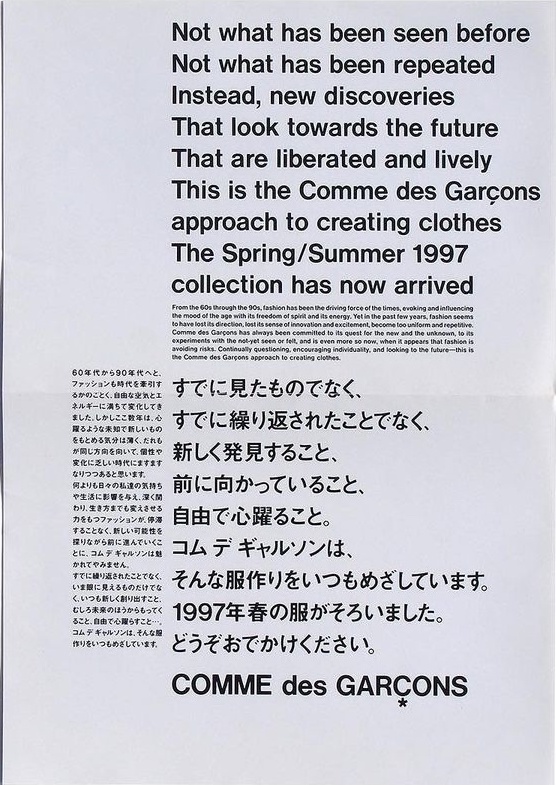

そしてこの「Body Meets Dress, Dress Meets Body」1997年春夏コレクション入荷を告げる顧客向けのDMが番組で紹介されていました。

以下がDM全文です。

すでに見たものでなく、

すでに繰り返されたことでなく、

新しく発見すること、

自由に向かっていること、

自由で心躍ること。

コムデギャルソンは、

そんな服作りをいつもめざしています。

このDMの文言は、コムデギャルソンの服作りを端的に表現していると思います。

コレクションの評価について川久保玲が感じていること

コムデギャルソンでは2002年春夏コレクション向けの作品の製作が進みます。

そのテーマについて、川久保玲はこう語ります

なんかちょっと疲れていますから、みなさんね

なんかもう少しピュアな、精神的になんかクリーンな方を向くのがいいのかなと思ったんです

まぁ精神的なものっていうと、人間の原点というか、わかりやすく言えばエスニック的なものだとか、もう少し地に足を付けて行きている生きている人たちのこととか、そのへんにある精神性、みたいなことを言いたかったんですけど

そしてこちらがパリで発表されたコムデギャルソン2002年春夏コレクションです。

コレクションを発表したあとの評価について、川久保玲はこう語ります。

全員がわかっていただけたらばそれは新しくないですから、全員に「ああ良かったですね」「綺麗だったですね」「売れそうですね」ともし評価を受けたとしますね

それはもう不安です

ああ、そんなにわかりやすいものをつくってしまったのかという自己嫌悪でもう

だから非常に複雑なんですよね、ショーの後の評価って、私にとって

川久保玲の生きがい

番組の最後には、おそらく「川久保玲にとっての生きがいとは?」というような質問の答えが語られます。

好きで始めたんでしょう、という言葉、ありますけどね

ただ、色々な経験をしますと、少なくとも少しくらいはやってやろう、なんていうような欲はありますし、例えば価値観の問題でも、今の日本の状況でも、もうすこしまぁきついけれど続ければ何かしらもしかしたら役に立つこともあるかしら、という部分がひとつの生きがいと言えば生きがいであるのと、もっとみんなが作れないものを作ってやろうということですね

今、これだけ何年も経ちますと、すごい嫌われものと見られた価値観が綺麗なものに変わってきたという事実があります

もっと綺麗なものはたくさんあるんだというようなことが若い人たちにも気がついてもらえたんだったらば嬉しいですけどね

少し格闘してきた意味がありますか

最後の言葉終わりに、川久保玲は苦笑しています。

「もっと綺麗なものはたくさんある」という言葉は、僕も非常に共感しており、同じことを考えて僕なりに仕事をしています。

川久保玲に興味を持った人にお勧めしたい書籍

雑誌『SWITCH』ではこれまでいくつか川久保玲のロングインタビューを掲載した特集号を発刊していますが、これはその総集編。これまで『SWITCH』に掲載されたインタビューと、それに加え最新のインタビューや撮り下ろしの画像も豊富です。

『SWITCH SPECIAL EDITION COMME des GARÇONS 50th Anniversary Issue』

↑はちょっと値が張りますが、もっと気軽に読みたい方は、Kindleで524円で読めるこちらがお勧め。2012年に発売されたものなので、展開ブランドなどは今とは少し違いますが、川久保玲のロングインタビューやコムデギャルソンの歴史など内容は充実しているので、入門編として最適です。

『Pen 2012年 2/15号「1冊まるごとコム デ ギャルソン」』

僕が大好きな川久保玲のこの言葉が掲載されているのは、『Pen 2012年 2/15号「1冊まるごとコム デ ギャルソン」』 です。

「ビジネスだって同じ、クリエイションだ。」

— 山田耕史 ファッションアーカイブ研究 (@yamada0221) 2021年6月26日

川久保玲 pic.twitter.com/Q0CzZaINrY