目次:

- 戦後の日本経済の歩みと川久保玲

- 50年代の太陽族から60年代のみゆき族まで

- “自然な形で始まった”コムデギャルソン

- 日本のファッションの下地が築かれた1970年代

- 初期コムデギャルソンは前衛的だったのか?

- 川久保玲がデザイナーになった本当の理由

- 転機となったパリコレクションデビュー

- 空前絶後の好調期だった1980年代の日本経済

- 1980年代の日本のファッション業界が輝いていた理由

- バブル崩壊後の日本経済

- 歴史的名作を連発した1990年代の川久保玲

- 1990年代が川久保玲の絶頂期になった理由

- 川久保玲の結婚観

- 川久保玲が服をつくり続ける理由

先日Xでもお知らせしましたが、この記事をもって毎週金曜日の“ファッションアーカイブ”の更新を一旦終了いたします。

【お知らせ】

— 山田耕史 (@yamada0221) 2024年6月17日

7月からFASHIONSNAPでのお仕事を中心に活動いたします。

僕のブログ自体は続けるつもりですが、“ファッションアーカイブ”の毎週の更新は、今週金曜日でひとまず一区切りとさせていただきます。

多くの方のご愛読を感謝いたします。

ありがとうございました。https://t.co/L29QXLuVga

“ファッションアーカイブ”は僕の趣味的な色合いも強いので、またいつか復活できたらとは思っています。

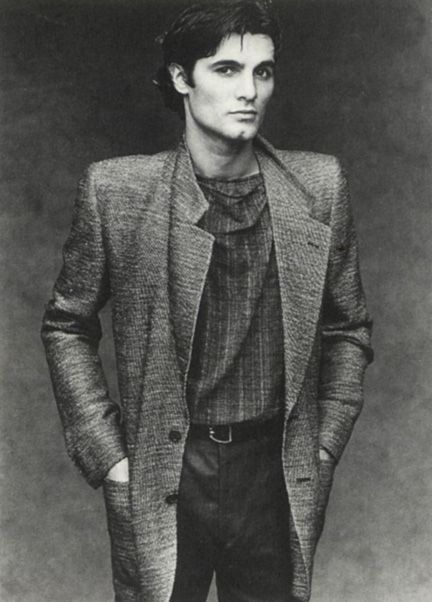

戦後の日本経済の歩みと川久保玲

ひとまずの最終回ということでこれまでの“ファッションアーカイブ”の総集編的な意味合いも含め、今回は“戦後の日本経済の歩みと川久保玲”をテーマにしてみます。

川久保玲は1942年10月11日、東京生まれ。

https://www.pinterest.jp/pin/772437773620387323/

川久保玲と言えば、やはり彼女の世界デビューと言える1982年の「黒の衝撃」。

ですが、川久保玲がコムデギャルソンの名を冠して服作りをはじめたのは1969年。

そこから「黒の衝撃」まで13年という結構長い年月があったのですが、1970年代のコムデギャルソンが語られることは、これまでほとんどありませんでした。

ですので本稿は、まず第二次世界大戦後から1970年代までの日本のファッションの流れをざっと振り返ったうえで、1970年代の川久保玲とコムデギャルソンについてご紹介していきます。

50年代の太陽族から60年代のみゆき族まで

川久保玲が生まれた3年後の1945年8月15日に第二次世界大戦が終結し、日本は連合軍の、実質的にはアメリカの占領下に置かれるようになりました。

https://www.pinterest.jp/pin/37576978123960627/

疲弊した日本人達が目にした、まばゆいばかりのアメリカ文化が日本の戦後ファッションの礎となりました。

https://www.pinterest.jp/pin/200902833368214937/

ファッションの首都となった原宿と裏原系についてはこちらの過去記事で詳しくご紹介しています。

終戦直後の日本には、ファッションは存在していませんでした。

そもそも、ファッション以前に衣食住の「衣」にさえ不自由していた時代です。

ですが、1950年に勃発した朝鮮戦争による特需をきっかけに、日本経済は戦後復興から高度成長へ歩みを進めます。

1954年には神武景気が始まり、白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫が「三種の神器」として庶民の憧れの的になるなど、消費社会の始まりとなりました。

そして、政府は1956年7月17日に発表した経済白書で「もはや戦後ではない」と宣言します。

これは、この前年の1955年の国内総生産が戦前の水準を上回ったことを受けてのことでした。

そんな当時、庶民の最大の娯楽は映画でした。

そしてそんな映画から生まれたファッションカルチャーが、1956年夏に爆発的な流行となった「太陽族」です。

https://www.pinterest.jp/pin/747034656954359778/

https://www.pinterest.jp/pin/730568370815825803/

1960年に国民所得倍増計画が池田勇人首相により閣議決定されます。

国民総生産を10年間で2倍以上に増やし、国民の生活水準を西欧の先進国並みに引き上げることを目標とする計画です。

ですが、実際に国民総生産が倍になるのにはたったの4年しかかかりませんでした。

実質国民総生産は4年後の1964年に2倍になり、国民一人当り実質国民所得は約7年後の1967年に2倍になるという早さで成長した代償として、スモッグ問題や、水俣病、イタイイタイ病などに代表される公害などが次々と問題となったのも1960年代です。

そんな中、1964年の夏に銀座のみゆき通りで生まれた、文字通りのストリートファッションがみゆき族でした。

https://www.pinterest.jp/pin/775182154631553805/

1950年代に入ると、アメリカ東海岸の名門大学に通う学生たちの「アイビーファッション」が日本で紹介されるようになっていましたが、その人気を決定付けたのが、石津謙介によるブランドVANの登場です。

https://www.pinterest.jp/pin/52846995620548989/

1960年代の日本は、憧れの存在であるアメリカのエリート学生のファッションを真似ることができるまでの経済力を持つに至るようになっていました。

1960年代終盤にはヒッピーカルチャーが日本にも到来しました。とは言っても、反体制運動から生まれ、自然回帰など精神的な要素も多分にあったアメリカのヒッピーは、日本でブームになることはありませんでした。日本版の「ヒッピー的な」スタイルとして、1967年頃に「フーテン族」が登場します。

https://www.pinterest.jp/pin/841328774141014336/

ですが、あくまでみゆき族もフーテン族も、アメリカのアイビーファッションやヒッピーのコピーの域を超えませんでした。

日本独自のファッションを生み出すには、まだ経済と文化の発展するための時間が必要でした。

“自然な形で始まった”コムデギャルソン

ここで、この時代までの川久保玲の歩みを見てみましょう。

参考とするのは、1991年に発売されたディヤン・スジック著「川久保玲とコムデギャルソン」。

廃盤となっており、二次流通ではプレミアが付いていますが、国立国会図書館や都立多摩図書館などで閲覧可能です。

「川久保玲とコムデギャルソン」では、慶應義塾大学文学部哲学科で美学を学び、卒業してからコムデギャルソンを創設するまでの川久保玲の動きが記されています。(強調引用者以下同)

1964年、大学を卒業したあと川久保は、化学繊維のメーカーとしては日本で最大の規模を誇る、旭化成の宣伝部に就職する。この時点では川久保は、いまだどの方向に進むかはっきりとしたヴィジョンはもっていなかったという。旭化成では川久保は、当時としては極めてクリエイティヴな媒体であるテレビや雑誌の広告のキャンペーンを通して、自社の生地を販売促進するチームに所属していた。実際には、消費者のニーズに合わせて、いかに化学繊維をお洒落なファッションとして楽しむかという提案を考え、製品のもっともファッショナブルなイメージをつくりだす仕事に専念していたのだ。

この時点では、デザイナーになろうという意志は芽生えていない。しかし、この旭化成での仕事をきっかけにして、彼女はファッションの仕事に携わる人々と出会い、そして多くを学ぶ機会を得たのだ。川久保玲はこう説明する。「そのころの職場での私の立場は、ちょうどはしごのいちばん下の段にいたようなものです。ところがその当時のボスというのが男性だったのですが、とても稀なことに、女性に仕事を任せる機会を与えてくれる人だったのです。そんなわけで私は多くの写真家と出会い、広告の世界に触れることができました。自分なりにリサーチしたり情報を集めたりといったことを始めたのです」。そのころもう1人、のちの川久保のキャリアに大きな影響を与えることになる女性が、同じく旭化成に勤めていた。その小指敦子は、25年後の現在、『マリ・クレール・ジャポン』の編集などで活躍するファッション・ジャーナリストとなっているが、仕事を始めた当時、この小指敦子からは多くのアドヴァイスとヒントを得たと、川久保は言う。小指はその当時の川久保について、やや笑みを浮かべながらこう思い出を語る。「彼女はあまりに無口でしたから、スピーチの学校でも通ったほうがいい、と言ったこともありました。そのほうが、彼女が仕事をしていく上ではきっとためになるだろうと思いましたから」。

小指敦子と川久保玲の関係はこの後にも続き、小指は1980年代終盤から1990年代にかけてコムデギャルソンが発行した伝説的な雑誌『Six』の編集を手掛けます。

https://www.pinterest.jp/pin/58546863900356891/

川久保が旭化成に勤めていた期間は、およそ3年。人事異動などがきっかけで退社したのち、彼女は、当時生彩を放っていた文化出版局などに代表される出版社での編集の仕事に興味をもった時期もあったという。文化出版局は、60年代、パリで経験を積んだ教師たちを揃えた日本初の本格的なファッションの学校を打ち立てた組織である。「あのころの彼女は、ほんとうに何をしたいのか自分で模索しているかんじでしたね」と小指は言う。

しばらくデザインの学校でドローイングを勉強していた川久保に、やがて小指はフリーのスタイリストになることを勧める。旭化成にいたことに経験した、ファッション撮影のスタイリングの仕事である。1967年当時、極めて保守的な日本の社会状況において、それは勇気のいる選択だった。

フリーランスのスタイリストという立場は、他に例を見ない珍しい存在だったのだ。「それは社会的にはまったく確立されていない職種だったのです」と小指は言う。「あの当時、スタイリストと名乗る人はまだほとんどいない状態でした。いまとなってはそれこそ、大量にいますが」。

これを機に、川久保の意識は、デザイナーの道に向けて大きな一歩を歩み出すのだ。小指の解説によれば、コマーシャル撮影のためにスタイリングする折りに川久保がいつも、「必要な服が見当たらない」と言っていたのを覚えているという、そうした想いから川久保は、自らデザインを手がけ、必要とする服を自分で作る作業を始めるのだ。1969年になると彼女は「コムデギャルソン」というブランド名を自分のデザインした服に冠する。

「デザインの仕事を始めるのに大きな決断が必要だったわけではなく、この仕事はごく自然な形で始まりました」と川久保は言う。「スタイリストとして働いていたときいつも感じていたのが、アート・ディレクターや写真家に比べるとスタイリストの責任ははるかに比重が小さいということです。そうした状況の中で、徐々に自分の考えていることを直接表現できる仕事をしたいという欲求が出てきたのです」。その時点で、きちんとしたデザインの勉強をしていないことに、彼女は引け目を感じることはなかったという。「もちろん勉強を積んでいたことにこしたことはなかったのですが、その点での後悔はありません。多くのものを見て、自分の美意識を鍛えるように充分努力していれば、むしろそうしたやり方のほうが効果的であると思っています」。とはいえいまなお川久保は、新たなコレクションを発表するたび、まるで試験を受けるような緊張感を味わうという。

旭化成の宣伝部勤務からスタイリストとなり、「必要な服が見当たらない」から始めた服作り、そしてコムデギャルソンを設立。

つまり、川久保玲はファッションデザイナーとして表現したい何かがあったからコムデギャルソンを始めた訳でなく、いわば成り行き的に始めた、というほうが当時の実情に近そうです。

日本のファッションの下地が築かれた1970年代

さて、ここでコムデギャルソンの活動最初期である1970年代の日本を見てみましょう。

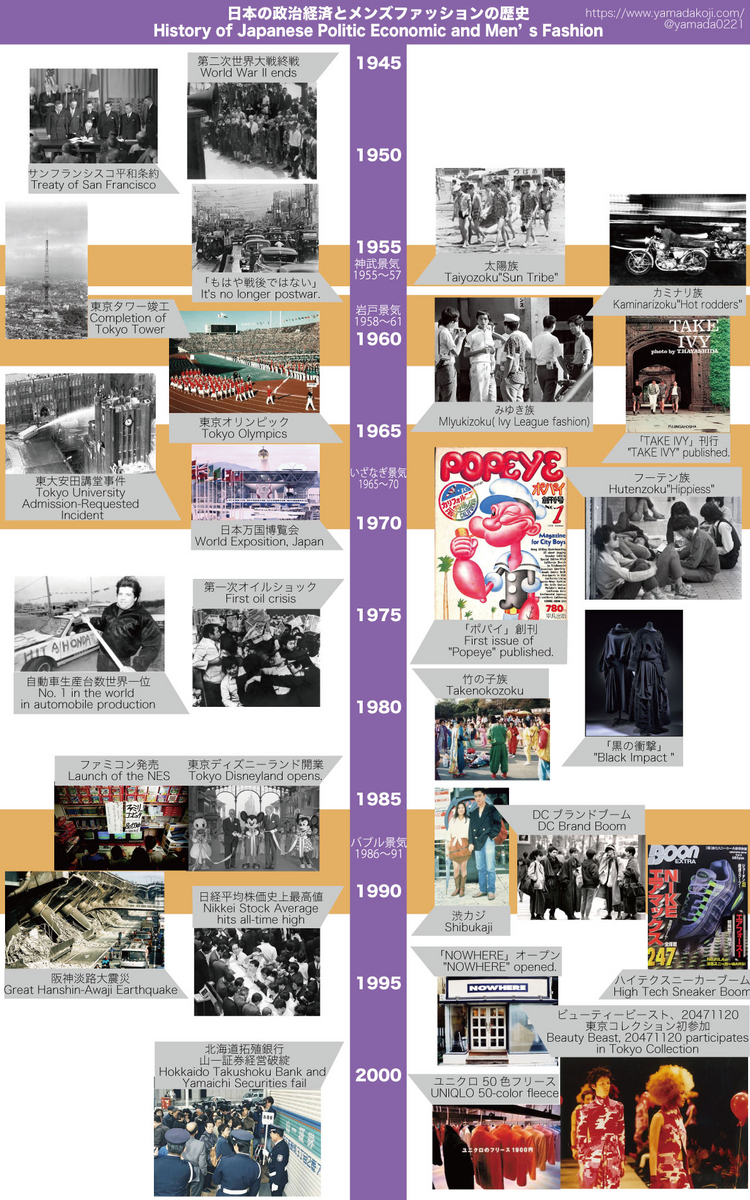

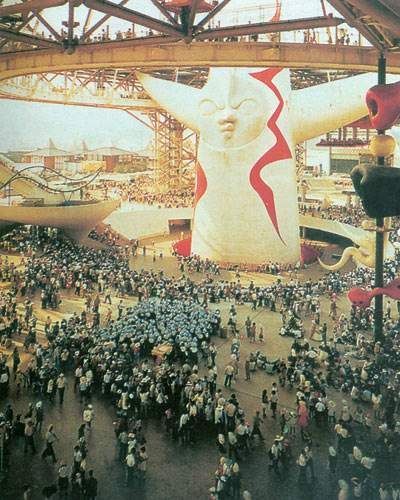

1970年代の幕開けを告げたのが、大阪で開催された日本万国博覧会です。

https://www.pinterest.jp/pin/827817975271074248/

https://www.pinterest.jp/pin/683280574737710325/

第二次世界大戦後、日本の円相場は、GHQが打ち出した物価安定・緊縮財政政策「ドッジ・ライン」によって、1ドル=360円に固定されていました。

ですが、1971年のスミソニアン協定により1ドル=360円→308円に切り下げられ、更に1973年には変動相場制に移行します。

https://sp.m.jiji.com/article/show/2897495

円の力が増したことで、日本人が憧れの国であるアメリカへ、以前よりも気軽に行けるようになってきました。

そういった背景もあり、アメリカのモノだけでなくライフスタイルまでも取り入れようとする動きが活発になります。

1976年の「POPEYE」の創刊号は一冊全てがカリフォルニア特集。サーフィンやスケートボード、テニスなどのアメリカのユースカルチャーを次々と日本に紹介しました。

https://www.pinterest.jp/pin/347269821282212808/

同じく1976年に原宿に創業したセレクトショップ、ビームスのコンセプトは「アメリカン・ライフショップ」でした。

また、日本ならではの感性を備えたクリエイター達が原宿を中心に活動するようになったのもこの頃です。

1970年代の原宿では、荒牧太郎のマドモアゼルノンノン、菊池武夫、稲葉賀恵のビギ、大川ひとみのミルク、松田光弘のニコルなど、「マンションメーカー」と呼ばれる、新興ファッションブランドが生まれ始め、若者達による新しいファッションが発信されるようになりました。

その後、デザイナーたちが同時期にファッションショーを開催することで、バイヤーやメディアの利便性を高め、東京のファッションを国内外に発信することを目的に、ピンクハウスの金子功やコシノジュンコなど当時の人気若手デザイナーたちにより、1974年に「TD6」が組織されます。

その「TD6」が母体となり、1981年には東京コレクション事務局が組織され、会員デザイナー32名が参加します。

また、1970年代には森英恵や高田賢三、三宅一生らがパリやニューヨークなど、世界の舞台へ躍り出るようになります。

さらに、1970年代はイタリアのジョルジオ・アルマーニなど、海外のデザイナーズブランドの人気も高まっていました。

https://www.pinterest.jp/pin/831336412477454276/

このように、1980年代以降大爆発する日本独自のファッションが生まれる下地作りになったのが1970年代だったと言えるでしょう。

初期コムデギャルソンは前衛的だったのか?

このように、ファッションデザイナーの注目度が高まっていた1970年代に川久保玲はコムデギャルソンでどういった服作りをしていたのでしょうか。「川久保玲とコムデギャルソン」からの引用を続けます。

コムデギャルソンの服が商品として一般に売りに出されるようになったのは、70年代初頭のこと。彼女はまず、東京の原宿にあったグラフィック・デザインのスタジオの中に、アトリエを1部屋借り、そこに2人のスタッフを雇い入れた。当時の原宿は、ファッションに目覚めた10代の若者の遊び場として名を馳せ、いわば初期のカーナビー・ストリートとメルローズ・アヴェニューとを足して2で割ったような魅力を感じさせる街だった。そこで川久保は生地を仕入れ、デザインをし、店に売り込む仕事に励んだ。他の2人のスタッフが、彼女のデザインを服に仕立て上げていくのだ。

初期のデザイン、とりわけレディースのデザインのいくつかは、彼女のブランドネームを冠せずに売られている。「まず初めに服を置いたのは、先鋭的なファッション・ショップとして知られていた銀座のベル・ブードアです。ここは、当時の東京でファッションに関心のある人なら誰でもが必ず出かけたといわれたところ。店側ではつねに新しいファッションを求めていて、若手のデザイナーに商品を置くチャンスを与えていました。そのチャンスを生かせたデザイナーは僅かでしたけれども。店はナチュラルな木をベースに用いたインテリアで、ドライ・フラワーがあちこちに飾れれていました。ロンドンのブティックのように、他のデザイナーと共同で使う試着室があって、それが話題になったものです」。川久保は同時に「MILK」と呼ばれる店にも商品を置いていた。ここでは、彼女の作った服に店の名前のタグを付けて売る方針でいた。しかし、しばらくして川久保は、しだいにコムデギャルソンの名前を一貫して使うことにこだわり始めた。「これは、いつも大きな問題となりました」彼女はこう思い返す。その当時の他の国の状況と比べると、日本はいまだ先鋭的で刺激的なファッションを生み出す拠点とはなっていなかった。しかしすでに東京には、新たな動きを感じさせるデザイナーたちの胎動が響き始めていた。高田賢三はパリに移り住んだが、三宅一生は、1968年から69年にかけてパリとニューヨークとでファッションの本格的な勉強と修行を経験したのち、日本に戻り、当時すでに彼の活動は注目を集め始めていた。1971年にはニューヨークのブルーミングデールズに彼の服を売るショップが開設されるのだ。山本耀司は、年齢的にも感覚的にも川久保に近い存在だが、彼もまた当時、スタートを切ったばかりだった。さらにニコル、ビギ、バツなど、海外ではあまり知られていないが、日本では広い消費者の層をつかんでいたブランドが誕生したのもこのころだ。

一方、ファッションの報道の動きといえば、こうしたデザイナーたちの急速な進展ぶりにとても追い付けないという状況だった。ところが、1970年代の初め、『アンアン』の創刊とともに、この流れは変わるのだ。英国の雑誌『Nova』ほど過激なスタートではなかったが、『アンアン』は、日本の社会そして女性の置かれた立場などが急速に変化しつつあるという認識をベースにおいて編集され、いままでになかった新しいタイプの日本の女性誌となりえたのだ。川久保が南青山のフロムファースト・ビルに初めてショップを設けたという話題は、たちどころに『アンアン』のファッション・ページに取り上げられた。青山という場所は、保守的なファッションの本拠地である銀座とも、熱気ょ津駅な10代に占拠された原宿とも異なった魅力をもつ、もうひとつの東京の重要なファッションの拠点である。

コムデギャルソンのその後の発展の基盤が整った決定的な年といえば、1975年から76年にかけてである。川久保はこの75年/76年シーズンにおいて、レディースのコレクションを東京で始めてショウの形で披露している。

ユナイテッド・アローズの栗野宏文さんは、“コムデギャルソン自由編集”と題された『ハイファッション』2010年4月号でこの頃のコムデギャルソンについてこう語っています。

70年代中ごろのこと、僕は東京・原宿 を歩いていた。表参道から入った伊藤病 院のすぐそばにできたばかりの原宿フリーマーケットHelpを見るために。Help には何軒かの新しいブランドのショップが並んでいたが、僕の記憶が正しければ、それはのちの45rpmとなるマスヤマヒロシ氏のブランドと、作詞家でもあった松山猛氏のブランド(名前はWater)、そしてコム デ ギャルソンであった。Help は細長い長屋のようなつくりで、イギリス・ロンドンのマーケットでストールと呼ばれるものに近かった。当時のポートペローやカムデンにあったような、自由で新しくて、かっこよいショップ群。なぜか地下鉄銀座線の開通記念のポスター が張られていたが、そのアンティークな感じも“ロンドン”だった。

Helpの中のコムデギャルソンというブランドのストイックさよりも当時の自分の興味はロンドンポップやグラムファッションと呼ばれていたものにあり、 僕はWaterでブルゾンを購入した。ブリーチアウトしたデニムのライダーズジャケット型にフェークのスネークスキンがついたハゲシイもので、僕はそれを着てデヴィッド・ボウイの初来日コンサート(73年)に行った。マスヤマ氏のブランドもポップな感じだったので、今考えてみると、なぜそんな派手なHelpのラインナップにコムデギャルソンがあったのか不思議、といえなくもない。

コムデギャルソンに対して並々ならぬ情熱を持つ栗野宏文さんですが、このときのコムデギャルソンについては“ブランドのストイックさ”としか表現されておらず、具体的な描写が全くありません。

なぜ、栗野宏文さんはコムデギャルソンの服のデザインに触れていないのでしょうか。

その理由は、今の前衛的なコムデギャルソンのイメージに比べると、1970年代のコムデギャルソンは凡庸な印象しか持ち得なかったのではないか、と僕は推測しています。

1970年代のコムデギャルソンの服を見る機会はなかなかありません。

今回、僕は国会図書館で1970年代中盤の『装苑』に掲載されていたコムデギャルソンの服をいくつか見ましたが、誌面に掲載されている他のブランドの服とそれほど変わりのないデザインで、前衛的とは感じられませんでした。

『装苑』1976年6月号に掲載されているインタビューで川久保玲は、コムデギャルソンの服について以下のように語っています。

色は黒、紺、白を中心に、流行色を少しプラスしたものが多いのです。私が好きなんです。赤、ピンク、黄など派手な色って着たことがないんですよ。

「自分が好きな色」「自分が着る色」を基準にコムデギャルソンの服の色を決めている、ということでしょう。つまり、当時のコムデギャルソンは川久保玲の日常の延長線上にある服だったということです。

こちらはもう少し時代が下った、1979年の『アンアン』です。

こちらの記事では1979年の『アンアン』の“好きなブランドBest20”という企画の読者アンケートから、当時の一般消費者のコムデギャルソンに対するイメージをあぶり出しています。

当時のギャルソンは実はまだ「流行の先端をいかず、かといって遅れてもいない」(ハガキから)イメージのブランド

まとめれば、デザインに「今っぽ」さを感じさせながら「シンプル」「オーソドックス」「素朴」で「いつまでも古くさくならな」い「着やすい」服、そして「しっかりした縫い方、素材」を使った、「渋い調子」の「他のメーカーには出ない微妙な色合い」をいかした「落ちついて」「あきのこない」服——それがコム・デ・ギャルソンだった。

同号に掲載されているコムデギャルソンの服は、確かに落ち着きのある印象の服ばかり。コムデギャルソンの前衛的なイメージとはかけ離れています。

川久保玲がデザイナーになった本当の理由

ここで再度、川久保玲が自分で服作りをするようになったきっかけを振り返ってみましょう。

川久保玲は、スタイリストとしてコマーシャル撮影をするときに「必要な服が見当たらない」という理由で、服作りを始めます。

おそらくですが、当時のコマーシャルで1980年代以降のコムデギャルソンのような、前衛的な服はあまり必要とされていなかったのではないでしょうか。

コマーシャル撮影にあたって、川久保玲が本当に求めていたのは、それは決してそれまでに存在しなかった前衛的な服ではなく、丈や素材、色合いなどが既存の服と少し違うような服だったのではないでしょうか。

そう考えると、初期のコムデギャルソンの服は、上述のように落ち着いたデザインであったことに合点がいきます。

川久保玲は前衛的な服を作ろうと思って、デザイナーになったのではなかった。

僕はそう推測します。

転機となったパリコレクションデビュー

コムデギャルソンは1981年秋冬コレクションからパリで展示会を始めます。

そして1982年3月、パリコレクションに参加して3回目となる1982年秋冬コレクション「Holes」で世界のファッションに衝撃を与えます。

https://www.pinterest.jp/pin/598978819214647186/

上掲の1979年の落ち着いたコムデギャルソンと、この1982年の前衛的なコムデギャルソン。

たった3年の間に、川久保玲に何が起こったのでしょうか。

そのヒントとなるのが、先週の“ファッションアーカイブ”でご紹介した『ハイファッション』1987年5月号にあります。

川久保玲がコムデギャルソンのコンセプトを変えたのが、1981年。

川久保玲は'81年を契機に新しいコンセプトに基づいた美の追求に乗り出したという。既成のコンベンショナル(因襲的)な美のスタンダードを否定して、もっと強い、もっと個性のある何ものかを美と定義づけようとする大仕事だ。

そこには、山本耀司と共にパリコレクションに進出するという、大きな転機があったからです。

コダ:一つ質問があります。川久保に'80年代 に入ってから決定的な変り目があった と思いますか? '70年代の彼女の作品 はどれも美しいけれど、今のアイデンティティは見られない。私たち三人が関心を持ったのは'80年代の川久保です。 '80年代には、それが何かはわからないけれど、決定的な飛躍、変化があった。伝統的なものに興味を失って、他のものを追究するような。

小池:川久保は早くからコンセプトをデザインに持ち込んだ人だと見ています。山本耀司の話を読んだ記憶ですが、彼らがパリでショーをやると決めた時に彼らのアイデンティティを打ち出そうと決めたんだと思うんです。

コダ:たしか'81年ですね、川久保がテクスタイルの質についてのセンスを示したの は。アシメトリーで少しコミカルで、気まぐれでウィットがあって、さり気なくひねってある。今でも忘れられないスモックドレスがあった。

小池:その、パリで打ち出すアイデンティティは、色で強い印象を与えようと決めたのでしょう。つまり黒をつかうことに。その結果、服の構築が非常に大切になってきたと思うのです。あの時、 彼女は変わったのだと思います。

こちらは1981年『アンアン』2月11日号。

この号に、川久保玲が撮影を手掛けたコムデギャルソンのファッションフォトが掲載されています。

スタイリングやディレクションも川久保玲自身が担当したのでしょうか。「私が撮ったファッション写真を見て下さい。」と題されたそのヴィジュアルは、かなり前衛的。

この写真が撮影されたのはおそらく1981年末前後でしょう。

この頃、既にコムデギャルソンはパリに進出していました。「黒の衝撃」は、この号が発売されてすぐの1982年3月のことです。

空前絶後の好調期だった1980年代の日本経済

ということで、コムデギャルソンが前衛的な作風にかじを切った1980年代は日本経済にとって空前絶後の好調期でした。

1979年に、日本型経営を称賛する「ジャパン・アズ・ナンバーワン」という書籍がアメリカでベストセラーとなり、日本はアメリカに次ぐ世界2位の経済大国として、確固たる地位を築いていました。

そして、1980年に日本の自動車生産台数はアメリカを抜いて世界1位となります。

1981年に就任したレーガン大統領は、高金利による金融引き締めによりインフレを抑え込む、新しい経済政策が進めました。

高金利は海外からのドルへの流入を招き、ドル高が進行しました。

アメリカは景気回復には成功したものの、巨額の経常収支赤字を抱えこむようになり、それは世界経済の波乱要因になる可能性がありました

1985年9月にニューヨークのプラザホテルで開催された、先進5か国蔵相・中央銀行総裁会議では、ドル高是正の協調政策をとることが合意されました。これをプラザ合意と呼びます。

プラザ合意のポイントは3つでした。

・行き過ぎたドル高

・その是正のため各国が外国為替市場に協調介入するなど積極的に協調行動を取る

・市場開放や内需拡大策の推進

プラザ合意前のドル円相場は概ね1ドル=240円前後で推移していましたが、その直後は229円まで円高が進行。その後更に進み、1986年1月2日のニューヨーク株式市場での円相場は200円を切りました。つまり、9月22日にプラザ合意から3ヶ月で1ドル=240円から199円になったのです。

円が高くなるということは、ドルが安くなるということ。

プラザ合意ののちに、円高の動きが急速に始まります。

その後、1985年末には200円近くまで上昇し、1988年には120円代前半に達します。

1985年初頭には1ドル250円はドル円相場はだったので、1985年から88年の3年間で円の価値が2倍になったのです。

こういった状況を受け、日本の資産価値は急上昇しました。

特に、1987年以降景気が急回復する中で企業収益が大幅増益を続けたことが要因となり、株価が上昇。

また、東京都心部におけるオフィスビル需要が増加したことにより、地価が上昇しました。

当時、景気の良さが「バブル」であることにはほとんどの人が気付かず、日本経済は今後も発展を続けるだろうと誰もが考えていました。

その証拠に、1990年始めの日本経済新聞に掲載された主要企業20社の経営者による「株価アンケート調査」を見ると、当時の予想が非常に楽観的であったことがわかります。

株価(日経平均、以下同じ)のピークは、 1989年12月29日の38,915円 87銭であった。このピークはまさに歴史的なピークであり、その後2010年初めに至るまで、20年を経過してもなおこのピークを超えることはなかった。

そして、 1990年1月4日の大発会以後、 株価の大幅下落が始まったのだが、 当時このような株価の下落を予想した人はほとんどいなかった。 1990年1月3 日の日本経済新聞 「株価アンケート調査」は、 主要企業20社の経営者に年間の株価の安値と高値を聞いているが、 高値では最も高かったのが48,000円,安値で最も安かったのが36,000円となっている。当時の株価に対する認識がいかに楽観的であったかが分かる。年初の時点では「いつ4万円に乗るか」 が期待されていたのである。

https://www.esri.cao.go.jp/jp/esri/prj/sbubble/history/history_01/analysis_01_03_02.pdf

そして1989年12月29日、東京証券取引所の年内最後の取引日「大納会」で日経平均株価が史上最高値の3万8,915円87銭を記録します。

ですが、この日を頂点にバブルは崩壊していくのでした。

1980年代の日本のファッション業界が輝いていた理由

この狂乱の1980年代は日本のファッション業界が最も輝いていた時代です。

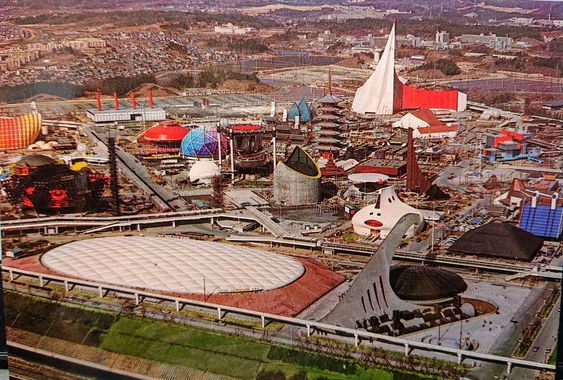

ヨウジヤマモトとコムデギャルソンの「黒の衝撃」が引き金となり、カラス族がブームに。

https://www.pinterest.jp/pin/155937205840382807/

そしてその後に訪れたのが、DCブランドブームです。

↑の記事でもご紹介していますが、DCブランドは非常に優秀なビジネスモデルだったと、書籍「ポストDC時代のファッション産業」で指摘されています。

DCアパレルが本音で行動した結果、あるいは、やむをえず作り上げたシステムが、実は「高効率高利益型システム」だったのである。

生産から販売まで全て自分達で運営する。確かにリスキーではあるが、売れた時の利益も桁外れに大きい。製品原価は小売価格の約30から35%、単純に計算して粗利益率が65から70%になる。 粗利益率が50%を超えるとは、直営店で半額セールを行ってもまだ利益が出るということである。

自分達の気に入ったもの、他では売っていないものをこだわって作る。 その結果売れ残ったとしても、半額で売れれば損はしない。「いくら何でも半額なら売れるだろう」という安心感もある。 それがまた、思い切りの良い企画を生むことになる。また、利益率が高いので、雑誌広告やタイアップ広告にも投資することが可能だ。 それに対し、通常のアパレル問屋は、小売価格60から65%位で小売店に卸している。どう頑張っても粗利益率は、35から40%止まり。 半額セールを行えば利益は飛んでしまう。そこで20%オフ、30%オフと順次バーゲンを行うことになる。

売れ残っては大変だから、売れ筋商品を集中して作る。それが結果的に、他メーカーとの同質化競争を招き、価格競争の泥沼にはまっていくこと になるのである。

それに加え、利益率が少ないので広告など出せない。ブランドの知名度も上がらないから、有利な取引条件も結べない。まさに悪循環である。

書籍「WHAT'S NEXT? TOKYO CULTURE STORY」では、DCブランドの牽引役となったタケオキクチ、メンズビギを手掛けた菊池武夫さんと、メルローズのチーフデザイナーを務めていた横森美奈子さんによる、「ブームを牽引した立役者が語るD/Cブランド回想録」という対談が掲載されています。

横森:ファッションのいまと当時を比較すると、お金をかける優先順位が違うんですよね。

菊池:それはみなさん言ってるよ。ほとんど食べないで働いて、とにかく服を買った時代だね。 道路工事の仕事しながらお金を貯めて服を買ったというような話もよく耳にしましたしね。

横森:洋服で自分を表現したいという欲求が、いまと違ってものすごく高かった。 いまのようにライフスタイルという言葉もないし、生活全体のバランスをとってという考えもなかったですしね。

菊池:お利口じゃないんだよ(笑)。 それは80年代半ばまで続いたね。

バブル期の若者にとってお金をかける対象がファッションだけであり、しかもその熱量が現在とは比べ物にならないくらい高かった、ということでしょう。

こういった消費者にも支えられ、DCブランドは売れに売れました。

↓の記事でご紹介した「丸井の赤いカード」も、DCブランドブームに拍車をかけます。

「ポストDC時代のファッション産業 」には、DCブランドの栄枯盛衰を描いた「原宿サクセスストーリー」という一節があります。当時の日本のファッション業界には、ゴールドラッシュのようにDCブランドで一山当てた人が沢山いたのでしょう。

学生運動でスピンアウトした人間、家業の縫製業を継ぐのが嫌で家出した人間、どこの会社でも上司と喧嘩をしてしまう組織に合わない人間、水商売で元手を稼いで一山当てようという人間、親の財産で何かカッコイイことをしたい人間、芸能界やファッション業界という派手な仕事が好きな人間、とにかくコツコツと洋服を作るのが好きな人間、そして、専門学校でデザインを学んだデザイナーの卵たち……etc。こうした「お定まりの人生コース」とは違う道を選んだ若者達が、自分の運と才能を握りしめてファッション・ビジネスを始める。友人、親戚はもとより、マンションを斡旋してくれた不動産屋にまで借金を頼み込んでの会社設立。借金に喘ぎながらも、好きな服を作る喜び、好きなことをやっているという充実感は、何事にもかえがたい。

そんな時、ふとしたきっかけで、彼の作品がマスコミに取り上げられる。たちまち業界の注目を浴び、若い客が連日彼の店の前に並び出す。あちこちの専門店、百貨店から引き合いが来る。

それからの成長は驚くばかりで、年商一千万のビジネスが、一年後には一億に急成長。その後、三億、十億、三十億と推移し、僅か五年間で年商三十億の中堅アパレルが誕生する。こんな夢のようなサクセスストーリーが、原宿にはゴロゴロ転がっているのである。

中古のシビックから、中古のワーゲンへ。そして、BMW、ベンツと進むのに僅か五年間。時計はカシオからロレックスに。お酒は、サントリーホワイトからワイルドターキーへ。Tシャツとジーンズで段ボールを担いでいた男が、アルマーニのスーツで皮張りのソファーにふんぞりかえることになる。

反面、転落も早い。新規出店の要請に喜んでいると、いつのまにか資金が回らない。それでも、強気で借り入れを繰り返し、借金は雪ダルマ式に膨らんでいく。

急激な拡大は、企画の目をも曇らせる。売れ筋と信じて大量に生産した商品が、天候不順のために多くの惨敗。店頭からの返品で、在庫の山が出来る。

こうなると、坂道をころげ落ちるように悪いことが重なっていく。信頼していた営業部長が売上金を使い込み、蒸発。頼みのチーフデザイナーも、会社に嫌気がさし、自分の部下を引きつれライバル会社に転職。

にっちもさっちもいかなくなった社長は、ベンツで夜逃げ、という具合になる。

しかし、ここで終わらないところが原宿ビジネスの怖いところだ。借金を踏み倒し、夜逃げした社長も、自分の私腹はきちんと肥やしてある。早速、妻を社長に仕立てて別会社を設立。細々と商売を継続しながら、ほとぼりの冷めるのを待つのである。

成功が夢なら、転落も夢。それが、原宿ドリームの実像である。

コムデギャルソンはこの「原宿サクセスストーリー」の後半で描かれているような「転落」をすることはありませんでした。

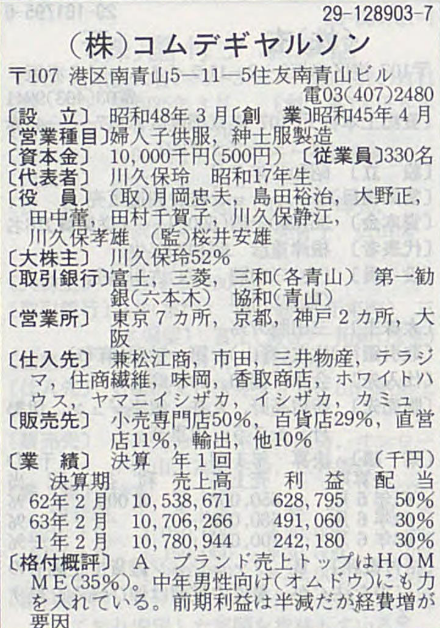

バブル期終盤の1989年10月に発行された「東商信用録 関東版 平成元年版 上巻」には、株式会社コムデギャルソンの売り上げ高は107億円と記載されています。

バブル崩壊後の日本経済

年が明け、1990年に入るとバブルの崩壊が始まります。

同年3月に日経平均株価は2万円台に、10月にはピーク時の約半分の2万円近くまで下落します。

バブル崩壊の引き金となったのは、1990年末に大蔵省が金融機関に通達した土地関連融資の「総量規制」と、不動産・建設業・ノンバンク向け融資の実態報告を求める「3業種規制」でした。

すでに首都圏を中心に始まっていた地価の下落は1991年末ごろから全国に波及していきます。

日経平均株価も、1990年10月に一時2万円台を割り込み、1992年8月には1万4,000円台に突入しました。

また、銀行の自己資本比率を8%以上とする国際決済銀行(BIS)規制が、1992年度末から日本の大手銀行にも適用されたため、自己資本比率低下に苦しむ金融機関は、いわゆる貸し渋り、貸し剥がしに動きました。

企業倒産は過去最多のペースで推移し、それが金融機関の不良債権を増大させるという悪循環をもたらしました。

ですが、1990年代前半の日本で、まだバブル経済が崩壊したという強い実感を持つ人はそれほど多くなく、「またいつかバブル期のような好況が来るのだろう」という楽観的なイメージがありました。

「大和総研調査季報 2013 年 春季号 Vol.10」の「1998年を節目とした日本経済の変貌」を引用しつつ、1990年代の景況感を見ていきましょう。

https://www.dir.co.jp/report/research/economics/japan/20130603_007218.pdf

ここでは、1998年がバブル崩壊後に家計が変化のした節目の年だったとしています。

実際のデータも交え、引用します。

バブル崩壊後の 1991 年を節目として「失われた 20 年」と言われることがあるが、家計部門の変化の節目は 1998 年であったと考えられる。

正規雇用者の減少とその賃金の低下、一方で賃金水準は上昇しても格段に水準の低いままの非正規雇用者の増加、結果としてのトータルの雇用者報酬(SNAベース)の減少が生じた。さらに可処分所得の減少につながり、家計最終消費支出が頭打ちになるとともに、民間住宅投資もレベルダウンした。家計部門の現金・預金残高は頭打ちとなり増えなくなった。こうした中で、人々の収入に対する不安が高まった。一方、企業は貯蓄超過に陥るとともに、期待成長率は2%を切ることとなった。そして、GDPギャップが拡大し、GDPデフレーターやCPIが低下を始めた。こうした経済情勢の悪化は、再び雇用者報酬の低下につながる。このような変化が 1998 年頃に生じていた。

我が国全体としてのマクロの雇用者報酬は 1998 年度から低下を開始した。その要因としてチェックすべきは、まず、①雇用者数と、②賃金である。この2つを掛け合わせたものが雇用者報酬である。さらに、近年の我が国固有の構造的要因として、③フルタイムからパートタイム、あるいは正規から非正規への転換もみる必要がある。

まず、図表6のように、雇用者数は 1998 年に低下を開始した。

フルタイム労働者とパートタイム労働者の現金給与総額が、日本全体での合計ではどのように推移したかを大まかに推計したのが図表9である。

全体では、1998 年から減少を開始している。

1995 年以降、生産年齢人口が減少し、1998 年以降は労働市場への参加率も低下・停滞し、労働市場への労働供給は低下基調にあったにもかかわらず、完全失業率は 1998 年頃から急上昇した(図表 10)。

1998 年における急激な雇用情勢の悪化については、いわゆる「リストラ」の増加が指摘されることも多い。そこで、例えば、非自発的な離職による失業・求職者(定年も非自発的離職に含まれるため 54 歳未満に限った)の数も図表 10では示してある。1998 年から、特に男性は顕著に増加している。

人々の意識も 1998 年頃から変化を見せている。

基本的に毎年実施されている内閣府「国民生活に関する世論調査」を見ると、所得・収入の満足度は、1996 年頃までは満足とする人と不満とする人の数が拮抗していたが、1997 年以降は不満が満足を上回り、以降、不満は基本的に増加を続けた

収入については、1998 年頃から不安を感ずる人が増加した。将来の収入に不安があるのであれば、消費支出は控えるであろうし、住宅ローンを組んで家を建てることも困難となる一方、価格の安いものをひたすら求めることにもなろう。

要するに、一般的にバブルは1991年から1993年に崩壊したと言われていますが、その影響が家計に及び、将来に不安を感じる人が増えてきたのが1998年頃だった、ということです。

つまり、バブル崩壊による本質的な不景気が1998年に訪れた、とも言えるでしょう。

歴史的名作を連発した1990年代の川久保玲

このような時代背景のもと、川久保玲のコムデギャルソンにおけるクリエイションは1990年代に絶頂期を迎えます。

1982年の「黒の衝撃」と並んで、コムデギャルソンの代表作とされるのが、「Body Meets Dress, Dress Meets Body」と題された1997年春夏コレクションです。

https://www.pinterest.jp/pin/23784704271176222/

https://www.pinterest.jp/pin/327988785345722218/

https://www.pinterest.jp/pin/428967933274830896/

「こぶドレス」とも呼ばれるこのコレクションは、大きな反響を呼びました。

このコレクションについて、アレキサンダー・マックイーンはこう語っています。

私たちデザイナーには分かります

彼女は体をデザインしたのです

なぜ不格好なものを作るのか疑問に思うでしょう

しかし様々な姿の人達を理解することが知性なのです

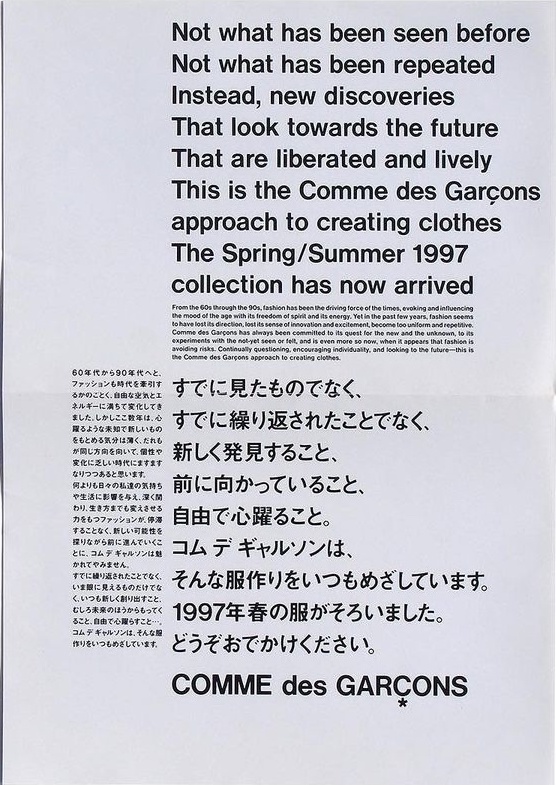

そしてこの「Body Meets Dress, Dress Meets Body」1997年春夏コレクション入荷を告げる顧客向けのDMもまた、今もなお語り継がれる名作です。

すでに見たものでなく、

すでに繰り返されたことでなく、

新しく発見すること、

自由に向かっていること、

自由で心躍ること。

コムデギャルソンは、

そんな服作りをいつもめざしています。

また、「リリス」と題された1992年秋冬コレクションも名作の呼び声が高いシーズンです。

https://www.pinterest.jp/pin/268597565258346790/

https://www.pinterest.jp/pin/56576539056552284/

https://www.pinterest.jp/pin/106116134950975490/

https://www.pinterest.jp/pin/220324606759776265/

メンズのコムデギャルソンオムプリュスでも、名作が数多く生まれます。

特に評価が高いのが、「オフ・ビート・ユーモア」というテーマで発表された、コムデギャルソンオムプリュスの1994年秋冬コレクションです。

https://tenpomap.blogspot.com/2015/01/1994-aw-tokyo-comme-des-garcons-homme.html

1990年代が川久保玲の絶頂期になった理由

僕が1990年代を川久保玲の絶頂期と考えるのは、この頃のコムデギャルソンはデザインと素材のコンビネーションが絶妙だったからです。

デザインの斬新さだけでなく、「Body Meets Dress, Dress Meets Body」はストレッチ素材、「オフ・ビート・ユーモア」は後のコムデギャルソンのシグネチャーのひとつとなる縮絨素材など、素材の特徴を存分に生かしたデザインとなっており、「服」としての完成度が非常に高いのです。

ここからは僕の推測になるのですが、バブル期、DCブランドブームの恩恵を受け、会社を拡大させた川久保玲が、本当にやりたいことを実現できるようになったのが1990年代だったのではないでしょうか。

1980年代を通じ、生地メーカーなどの取引先が増え、それぞれとの意思疎通もコレクションを重ねることでスムーズになっていったでしょうし、生地の開発にかけられるお金も増えたでしょう。以前よりも川久保玲のイメージに近い生地が出来上がるようになった筈です。

また、コムデギャルソン社のスタッフの数も増えたでしょうし、パタンナーなどクリエイションに直結するスタッフのスキルも充実したと思われます。

このように、1980年代に蓄えたパワーが花開いたのが1990年代だった、と僕は考えます。

川久保玲の結婚観

ちょっと余談になりますが、1992年4月10日号の『朝日ジャーナル』の「下村満子の大好奇心」というページで、川久保玲がインタビューを受けています。

「背が高くてプロポーションが良くないとコムデギャルソンの服は着こなせないのでは?」という質問に、川久保玲はこのように答えています。

全く関係ないですね。そしたら自分も着られないですもの(笑い)

その人の持っている強さとか個性とか、それが着こなすんですね。あるいは、自分がこういう強いものを着る、主張のあるものを着ると、もっと頑張れるとか、ま、そういう思いで着る方もいるみたいですね。それはうれしいですね。私の思っていることと同じだから。

また、さらに余談になりますが、このインタビューでは川久保玲としては珍しく結婚が話題となっています。

下村:で、今日までお独りで…。

川久保:ええ、今日まで(笑い)。

下村:仕事がパートナーっていうかエネルギーの消耗の場というか。

川久保:まあ、そうねぇ。結婚とかそういうかたちは、いまの仕事やってたら絶対できないと、もうずっと前に答え出してますし、そういう形にあまり興味なかった。

下村:やっぱり自由でいたいと?

川久保:一つのことしかできないというのが分かっていたんですね。作ることをダメにしてまでしたいと思ってなかったし。外から見れるほど別に(笑いながら)さみしくもつらくもないですから、ご心配なく(笑い)

川久保玲が服をつくり続ける理由

1990年代が川久保玲の絶頂、と上述しましたが、これはもちろん僕の個人的な感想です。

僕がコムデギャルソンに心を奪われ、ファッションの道を志すきっかけとなったのが、コムデギャルソンオムプリュス1999年秋冬コレクションでした。青春期に聴いた音楽はその人のスタンダードになるのと同じように、1990年代のコムデギャルソンは僕にとって特別な存在なので、かなり贔屓目に見てしまっていることは、否めません。

川久保玲は今も新しい創造に挑戦し続けています。

特に2010年代以降のコムデギャルソンは服の概念を打ち壊すようなコレクションを発表しています。

https://www.pinterest.jp/pin/485474034846925645/

https://www.pinterest.jp/pin/697917273523617807/

https://www.pinterest.jp/pin/587016132709543311/

なぜ、現在のコムデギャルソンがこのような前衛的の極みのようなデザインになっているのか。

『SWITCH Vol.33 2015年3月号』のロングインタビューで、川久保玲はこう語っています。

これほど先鋭化されたファッションデザインを創造するデザイナーは川久保玲以外に知らない。先見でもあり、時に時代の流れに逆らった服作りを自ら強いているようにも見える。

「あなたは果たしてデザインをどのように考え、服作りに取り組んでいるのですか?」

「その答えは一つしかありません。自分の中で新しいことに取り組むということです。いつも新しいものを求めて出発します。毎回、毎回、それしかありません」

川久保は毅然と答えた。

新しいものを見つける、探すという言葉はシンプルだが、それを美まで高める意思は果たしてどこから来るのか。 川久保は言う。

「新しさの価値とは自分の中にしかない。新しい表現を探すことをずっと続けています。ああでもない、こうでもないといつも新しいものを探しています。そのことが何よりも大事なことなんです。それは自分に課した私の服作りの根幹のようなものです。常に新しいものを探すというのはそれこそ砂漠の中で小さな井戸を探すようなものです」

僕は川久保玲のインタビューを数多く読んで来ましたが、毎回のように川久保玲が語っているのが、「新しいものをつくる」ということです。

とはいえ、新しければなんでもいいのか、というともちろんそうではありません。

コムデギャルソンがファッションであることに、川久保玲は強いこだわりを持っています。

「コム・デ・ギャルソンの服作りはファッションに留まらずアートだと思いますが、ご自身ではどのように捉えていますか?」

「何度も言うように、私は、アートという観念は持っていません」

「でも川久保さんはアートを仕事にした希有な例ではないですか?」

「作って売る、アーティストもその例に漏れないとしたらアート かもしれません。画家は画廊で絵を売っていかないといけないと したら、服を売るのも同じ行為かもしれませんね。服は人間が着て初めて完結するものです。アートだったらもっと抽象的でいい。

「私は服作りが好きではじめたというよりは、働いて食べていくということがスタートでした。服作りは生活の道具でした。道具というのはおかしいけれど。かといって、服でなかったらこんな に長く続けて来られたかというと、違っているかもしれない。他の世界はと、答えられない。確かに服以外の選択肢はないですね」

「服は一番人に近いもの、肉体を包む日常にあるもの。でもコム・ デ・ギャルソンを着るということは、おおげさに言うと生きる姿勢でしょう?」

私が続けると川久保はこう答えた。

「着るものはその人を現すでしょう。コム・デ・ギャルソンの仕事に共鳴してくれる。服を着た人がドキドキする。何かを感じて生きることを後押しされる。でもその感覚も変わっていくんです。一つの服だけでは着る人自身の表現にはならない。着替えること、その変化もファッションの面白さの一つです。

コムデギャルソンにはファッションショーで披露された服は必ず商品化するという不文律があります。

もちろん、お店で販売される服はファッションショーで打ち出されたデザインそのままのものだけではなく、より日常の生活で着やすいようにアレンジされているものが多くなりますが。

どれだけファッションショーで前衛的なデザインを打ち出したとしても、川久保玲の眼差しの先には「服を着た人」が存在しているのでしょう。

続いてご紹介するのは、『Pen 2012年2月15日号』の川久保玲のロングインタビュー。

インスピレーションはないですね。いつもない。どこかで何かきっかけはあるんでしょうけど、自分の意識としてはないです。まずはテーマも決めずに暗中模索でつくり始めます。ただ、いつも何かを探していますね、ずーっと。いつも、一歩先に進みたいと思っています。そういう時に何かしら壁がありますよね。そしてその壁を乗り越えなければいけない。常にそういう状況に身を置かないと、新しいもの、ほかにまったくないものをつくっていけません。 でもそのためにはパワーが必要です。そのつくる時のパワーというのが、日々感じる疑問とか恐怖、あるいは希望、怒りといった気持ちなのですが。だから無理にでも自分をハングリーな状況に置かなければいけないし、追い込まなければいけない。その追い詰まったところで何ができるかを探る。そういう感じでしょうか。

「四六時中、何かを探していますね。それはコレクションのためだけじゃなくて、ショップごとの戦略や、会社が向かうべき方向性を決めるのもデザインのひとつだからです。全部ひっくるめて、ただただ毎日、飢餓状態というか、足りないという感覚でいますから。そういう時にたまたま外で出合ったことが形になったりするわけです。偶然ともいえるんでしょうけど。でも、いつも何かを探しています。探すという準備ができていないと、さーっと見逃してしまうこともあるかもしれない。たとえば、ブラックというブランド(編集部注:黒い服のみの展開。価格帯が低めなのが特徴)。ふっと『これはどうだろう。いいかもしれない』と。どこか歩いていた時に 思いついたり・・・・・・。プレイもそうです。『キャラクターのブランドをやってみたい」と思って。思いついたら悩まない。パッと決めます。こういう会社だから可能なんですけれど、決めたらすぐ行動に移ります。会議にかけてとか、意見を訊いてとか、データ取ってとか、そういうことは全然ありません。思ったらすぐみなに話してスタートする。感覚的なんで しょうね。普段からあらゆることを考えて探しているからじゃないかと思うんですけれど。いつもハングリーでいますから。

クリエイションとビジネスが同一であること

川久保の頭の中ではあまりに当たり前過ぎて、訳かれるほうが逆に不思議なのだろう。でも常に世界中に影響を与え続けるほどのクリエイションを生み出しながら、ビジネス面でも成功に導くことができるなんて、奇跡としかいいようがない。もちろん奇跡を生むために、休むことなく頭をフル回転させているわけだが。答えはわかっていながら訊いた、いちばん大切なものは?という問いに、川久保は「仕事」と答えた。コムデギャルソンの仕事に共鳴してもらい、コム デ ギャルソンの服を着た人がドキドキしたり、何か感じてもらえることがいちばん大事だという。そこから何かが進めばもっと素晴らしい。

「それは目的に近い使命ですから。もちろんかっこいい、新しいものをつくり出したという感触はもちたいですが、それ以上に、やはり同じように感じてくれる人が多ければ多いほど、それは仕事としてはうれしいのです」

コムデギャルソンはファッションです。

なので、「新しい」だけではなく、「かっこいい」も、川久保玲のなかではコムデギャルソンに欠かせない要素なのです。

1970年代に服作りを始めたときは、川久保玲にとってのファッションは「働いて食べていく」ための「生活の道具」でした。ですが、1980年代にパリに進出するときに、川久保玲にとってのファッションの意義が変容します。

1987年のインタビューで、川久保玲は服作りについてこう語っています。

同じことはしたくない、違う攻め方をしたいというのが大前提。ただしアーティスティックな方向、アバンギャルドの分野に興味はありません。見せかけのアートっぽさに入り込まないで、なおかつ見る人、着る人に驚きを与えられたら・・・・・・。基本的なことを見直して、自然にあたりまえの方法でどうやったらできるのか・・・・・・

この川久保玲の挑戦から生まれた1990年代のコムデギャルソンの創造性は、世界的な評価を受けます。

ですが、川久保玲はそれに満足はできませんでした。

また、それに満足したからといって、そこで創造の歩みを止めてしまったら、ビジネスとしてのコムデギャルソンは終わってしまいます。

川久保玲が今も新しい服をつくり続けるのは、彼女には常に「新しいもの」「かっこいいもの」を求める「飢餓感」があるから。

川久保玲は日本一、いや世界一のファッション好きかもしれません。