流行通信1992年10月号のヘルムート・ラング特集のご紹介です。レディスがメインの雑誌です。

これまで5回に渡って、ヘルムート・ラングへのインタビューをご紹介してきました。

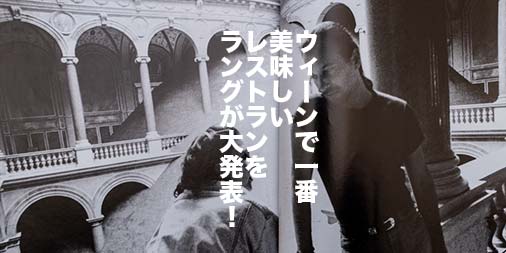

ヘルムート・ラングが案内するウィーン

これまで6回に渡ってご紹介してきたヘルムート・ラング特集、最後になる今回は”ウィーンの街をラングが案内する”という、面白い企画。

ヘルムト・ラングにとってウィーンの街に暮らしの基盤を置き、デザイン活動をしているということの意味は大きい。彼はこの街に大いに魅かれ、街との関わりの中から自分自身のファッション・スタイルから生き方のスタイルまでを創り出してきたからだ。ウィーンを愛してやまぬそんなラングに、コメントをもらいながらゆっくりと案内してもらおう

そう、ヘルムート・ラングのコメント付きのウィーン観光ガイドということです。

そして、この企画で紹介されている場所は全てこちらのグーグルマップのマイマップに保存しているので、もしウィーンに行く機会があれば是非ご活用いただきたいですし、ストリートビューで気分だけでも味わうのも一興かと思います。

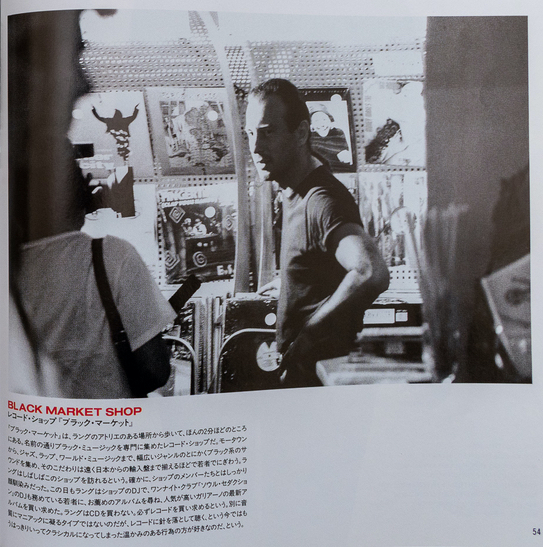

さて、最初に挙げられているのが"BLACK MARKET SHOP"というレコードショップ…ですが、現在はもう営業していないようです。

ラングはCDを買わない。必ずレコードを買い求めるという。別に音質にマニアックに凝るタイプではないのだが、レコードに針を落として聴く、という今ではもうはっきりいってクラシカルになってしまった温かみのある行為が好きなのだ、という。

(強調引用者以下同)

当時、ヘルムート・ラングはレコード派だったようですが、今はどんな方法で音楽を聴いているんでしょうね。

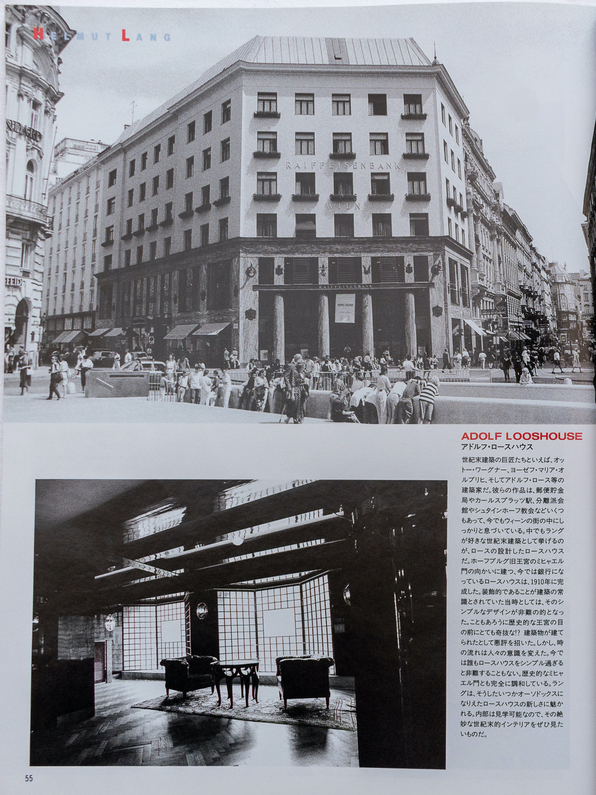

アドルフ・ロースハウス

次は、アドルフ・ロースハウス。

ヘルムート・ラングが強く影響を受けた建築家、アドルフ・ロースについてはこちらの記事で詳しくご紹介しています。

www.yamadakoji.com

分離派教会

3つ目のスポットは分離派教会。

こちらはセセッション館とも呼ばれる展示会館。

インスタグラムアカウントもあり、現在も様々なアート作品が展示されたり、イベントが開催されているようです。

View this post on Instagram

View this post on Instagram

分離派教会は、19世紀末に結成された若手芸術家集団、ウィーン分離派が建設した施設です。

世紀末の建築家、ヨーゼフ・マリア・オルブリヒが設計し、1989年に建てられた有名な分離派会館の屋根の上に乗っている通称”金色のキャベツ”の写真。金色の透かしは月桂樹をモチーフにしていて、この下にある青銅の扉はグスタフ・クリムトが作っている。

View this post on Instagram

なぜ、分離派と呼ばれるかといえば、世紀末に皇帝や貴族の助けをかりることなく、新しいアート・ムーブメントである<ユーゲントシュティール>、すなわち”アールヌーボー”を興こそうと志したクリムトやエゴン・シーレ、モーザ、ホフマンといった芸術家たちが、古い組織から離れて集ったところから、その名がついた。ラングは、分離派たちの新しい芸術の流れを作ろうと独立した力強い姿勢に共感を受けるといい、その動きのシンボルとしての会館に魅力を感じるという。

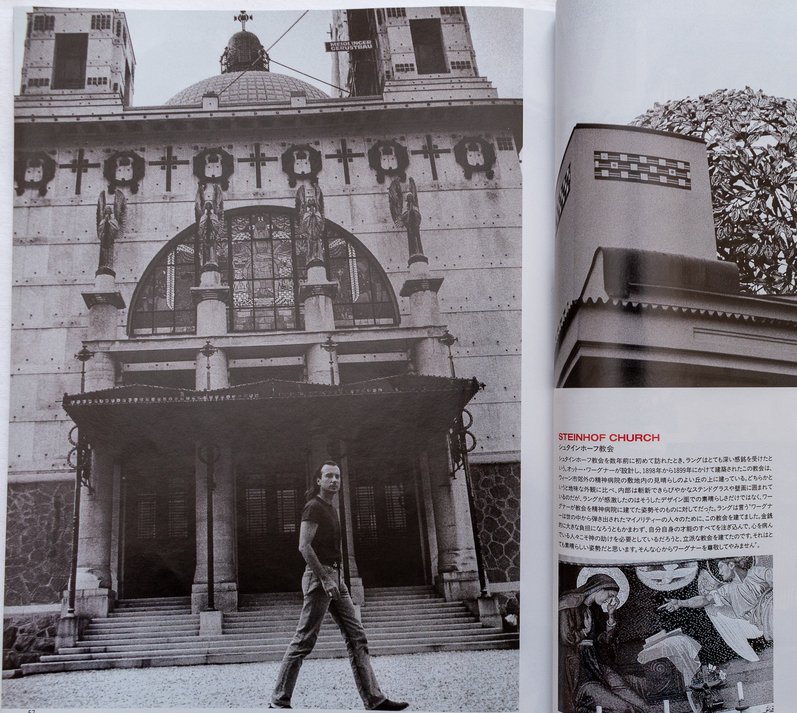

シュタインホーフ教会

シュタインホーフ教会を設計した建築家、オットー・ワーグナーについてはこちらの記事で詳しくご紹介しています。

シュタインホーフ教会を数年前に初めて訪れたとき、ラングはとても深い感銘を受けたという。オットー・ワーグナーが設計し、1989年から1899年にかけて建築されたこの教会は、ウィーン市郊外の精神病院の敷地内の見晴らしのよい丘の上に建っている。どちらかというと地味な外見に比べ、内部は斬新できらびやかなステンドグラスや壁画に囲まれているのだが、ラングが感激したのはそうしたデザイン面での素晴らしさだけではなく、ワーグナーが教会に精神病院を建てた姿勢そのものに対してだった。

https://www.pinterest.jp/pin/379146862386032762/

ラングは言う”ワーグナーは世の中から弾き出されたマイノリティの人々のために、この教会を建てました。金銭的に大きな負担になろうともかまわず、自分自身の才能のすべてを注ぎ込んで、心を病んでいる人々こそ神の助けを必要としているだろうと、立派な教会を建てたのです。それはとても素晴らしい姿勢だと思います。そんな心からワーグナーを尊敬してやみません”

応用美術博物館

オーストリア応用美術博物館には、グラスや陶器、家具などの中世からのコレクションと同時に、ヨーゼフ・ホフマンの家具やユーゲントシュティールの食器などデザイン的に興味深い工芸品が集められている。

ウィーンの生み出したデザインの枠が展示されているというので、ラングな好きな博物館のひとつだ。

応用美術博物館のYouTubeチャンネルがあり、展示の解説やセミナーなどの動画が公開されています。

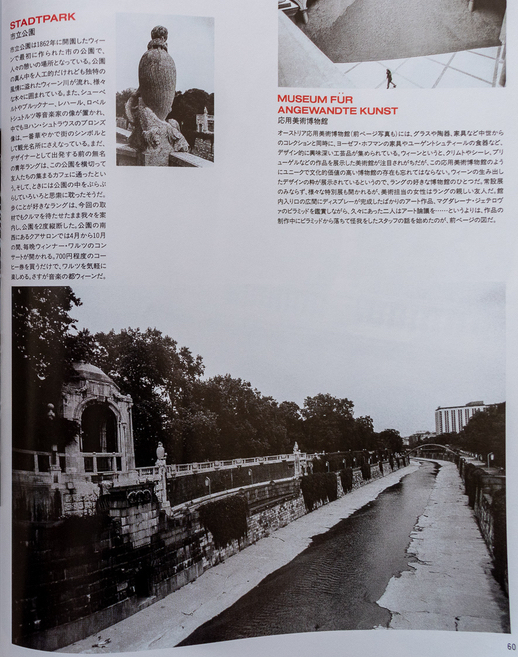

市立公園

市立公園は1862年に開園したウィーンで最初に作られた市の公園で、人々の憩いの場所となっている。

まだデザイナーとして出発する前の青年ラングは、この公園を横切って友人たちの集まるカフェに通ったという。そして、ときには公園の中をぶらぶらしていろいろと思索に耽ったそうだ。歩くことが好きなラングは、今回の取材でもクルマを待たせたまま我々を案内し、公園を2度縦断した。

シュタール宮廊舎

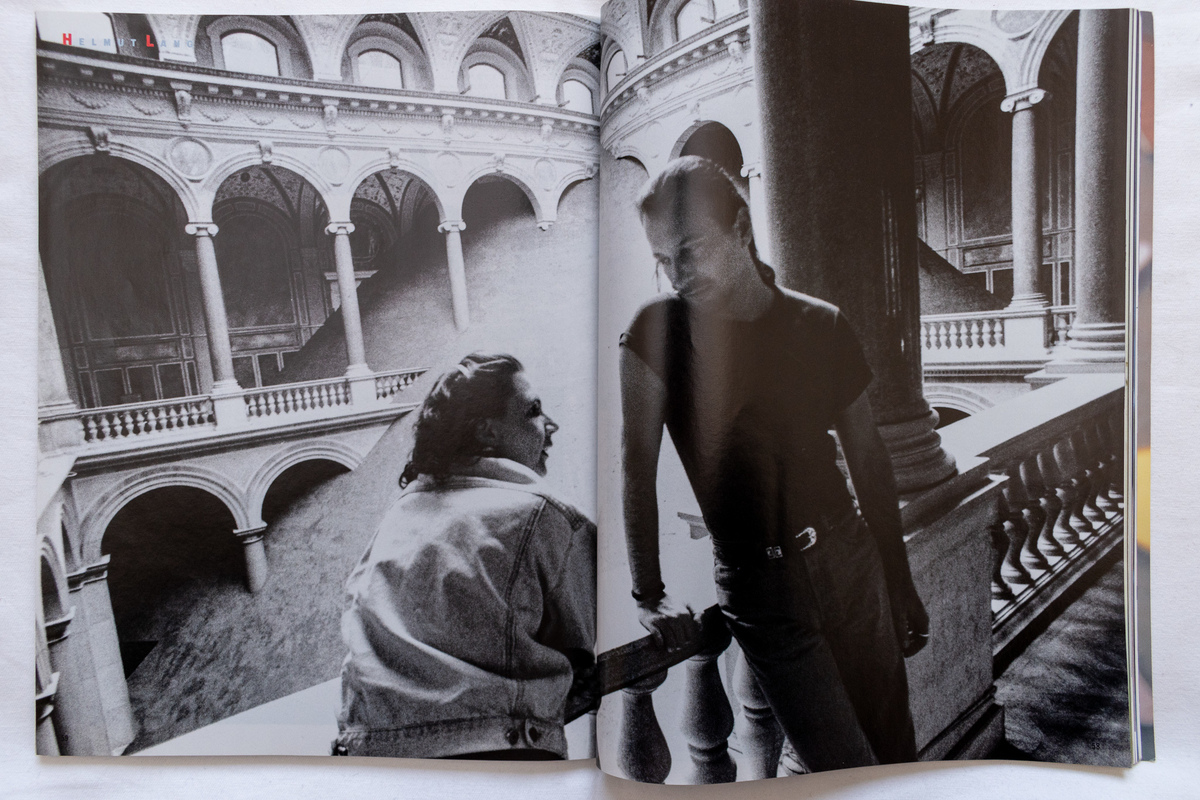

旧王宮や国立オペラ座あたりは、特に観光客が多く集まるところだが、ラングは比較的静かな通りを知っている。国立オペラ座に抜ける道は有名なスペイン乗馬学校や、アウグスティーナ教会、映画「第三の男」のシーンで知られるラヴィチーニ宮、モーツァルトが親しい友人たちとのコンサートを楽しんだというバルフィ宮などの名所が並ぶものの、なぜか静かな通りだ。ラングは誰もが注目する観光建築物よりも、忘れ去られたように建つ改装中のシュタール宮の廊舎に古いウィーンの街を感じるという。同じようにミヒャエル門のように人々の注目を真正面から受け止めているものよりも、その横に質素に置かれた石像にいかにもウィーンらしい落ち着きに溢れた街の雰囲気を感じる、という

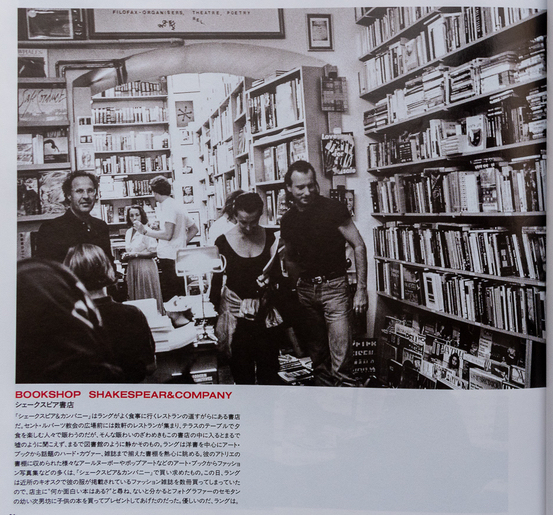

シェークスピア書店

「シェークスピア&カンパニー」はラングがよく食事に行くレストランの道すがらにある書店だ。セント・ルパーツ教会の広場前には数軒のレストランが集まり、テラスのテーブルで夕食を楽しむ人々で賑わうのだが、そんな賑わいのざわめきもこの書店の中に入るとまるで嘘のように聞こえず、まるで図書館のように静かそのもの。ラングは洋書を中心にアート・ブックから話題のハード・カヴァー、雑誌まで揃えた書棚を熱心に眺める。彼のアトリエの書棚に収められた様々ななアールヌーボーやポップアートなどのアート・ブックからファッション写真集などの多くは「シェークスピア&カンパニー」で買い求めたもの。この日、ラングは近所のキオスクで彼の服が掲載されているファッション雑誌を数冊買ってしまっていたので、店主に”何か面白い本はある?”と尋ね、ないと分かるとフォトグラファーのセモタンの幼い次男坊に子供の本を買ってプレゼントしてあげたのだった。優しいのだ、ラングは。

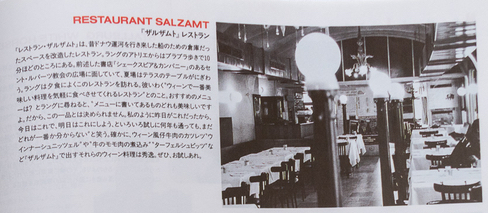

「ザルザムト」レストラン

「レストラン・ザルザムト」は、昔ドナウ運河を行き来した船のための倉庫だったスペースを改造したレストラン。ラングのアトリエからはブラブラ歩きで10分ほどのところにある。

彼いわく”ウィーンで一番美味しい料理を食べさせてくれるレストラン”とのこと。おすすめのメニューは?とラングに尋ねると、”メニューに書いてあるものどれも美味しいですよ。だから、この一品とは決められません。私のように昨日がこれだったから、今日はこれで、明日はこれにしよう、といろいろ試しに何年も通っても、まだどれが一番か分からない”と笑う

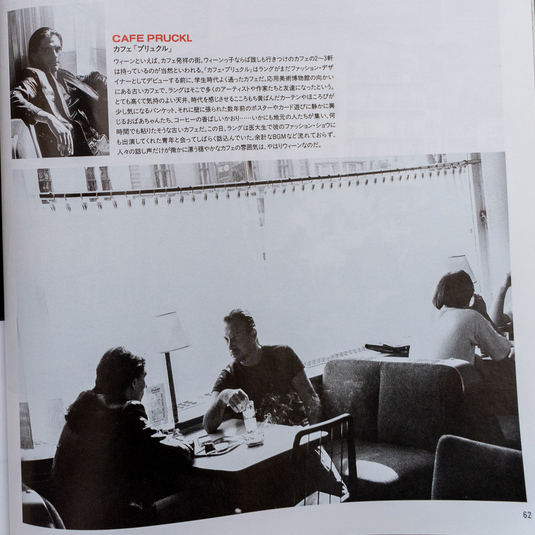

カフェ「プリュクル」

ウィーンといえば、カフェ発祥の地。ウィーンっ子ならば誰しも行きつけのカフェの2〜3軒は持っているのが当然と言われる。「カフェ・プリュクル」はラングがまだファッション・デザイナーとしてデビューする前に、学生時代よく通ったカフェだ。応用美術博物館の向かいにある古いカフェで、ラングはそこで多くのアーティストや作家たちと友達になったという。

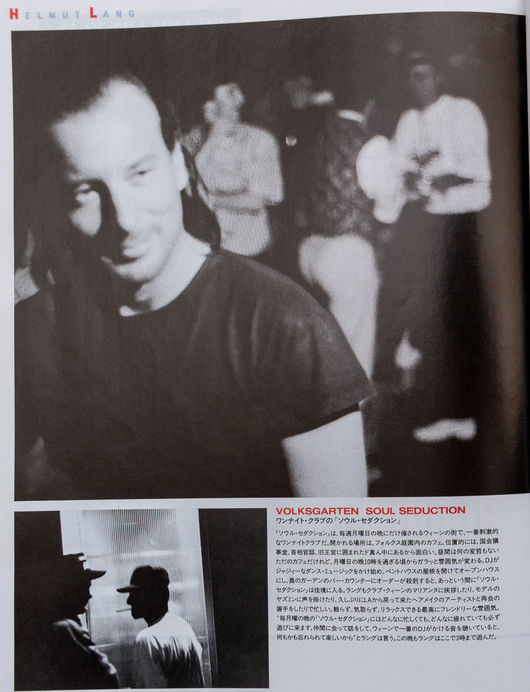

ワンナイト・クラブの「ソウル・セダクション」

「ソウルセダクション」は、毎週月曜日の晩にだけ催されるウィーンの街で、一番刺激的なワンナイトクラブだ。

昼間は何の変哲もないただのカフェだけれど、月曜日の晩10時をすぎる頃からガラッと雰囲気が代わる。DJがジャジーなダンス・ミュージックをかけ始め、ペントハウスの屋根を開けてオープンハウスにし、奥のガーデンのバー・カウンターにオーダーが殺到すると、あっという間に「ソウル・セダクション」は佳境に入る。ラングもクラブ・クィーンのマリアンヌに挨拶したり、モデルのヤズミンに声を掛けたり、久しぶりにLAから戻って来たヘアメイクのアーティストと最下位の握手をしたりで忙しい。

”毎月曜の晩の「ソウル・セダクション」にはどんなに忙しくても、どんなに疲れていても必ず遊びに来ます。仲間に会って話をして、ウィーンで一番のDJがかける音を聴いていると、何もかも忘れられて楽しいから”とラングは言う。この晩もラングはここで3時まで遊んだ。

自分の着る服の色にはもっと気を配るべき

次のページは、この頃の流行通信の連載記事だったと思われる”辞書遊び”。

ウィーン取材の最終日、レストランのテーブルでデザートを口にしながら、ラングは次々と単語を指差し語ってくれた。

ということで色々な言葉に対するラングのイメージが語られていますが、僕が気になったのはこちら。

COLOR 色:色彩

随分とファッションに深く関わる言葉ですね。色はとても大切です。人の目に一番最初に飛び込んでくるのは、何といっても色ですからね。色の刺激が一番最初に大脳へ伝えられて、反応が引き起こされる。色で最も大切なのは、調和ということでしょう。自分の着る服の色にはもっと気を配るべきです。というのも、色はただ単に服の持つ色だけでなく、それぞれの人が持つ髪の色なり、目の色、肌の色、そして生き方に合った色など、自分自身の色を持っているはずだからです。中には、無色を好むという人もいます(笑)。でも、色のない色というものは、存在しません。そこには必ず様々な色が混在しているものです。純粋な黒や純粋な白、といって色もありません。どの色も無数の色彩の微妙な濃淡で形作られているはず。私は色がとても好きだし、強いインスピレーションを受けます。ただし、素材の雰囲気にマッチすることまず考えます。

そして、最後のページは日本でのショップリスト。もちろん当時のものです。

ということで、長くなりましたが、ヘルムート・ラング特集のご紹介は以上となります。