今回は↓の記事の続き。

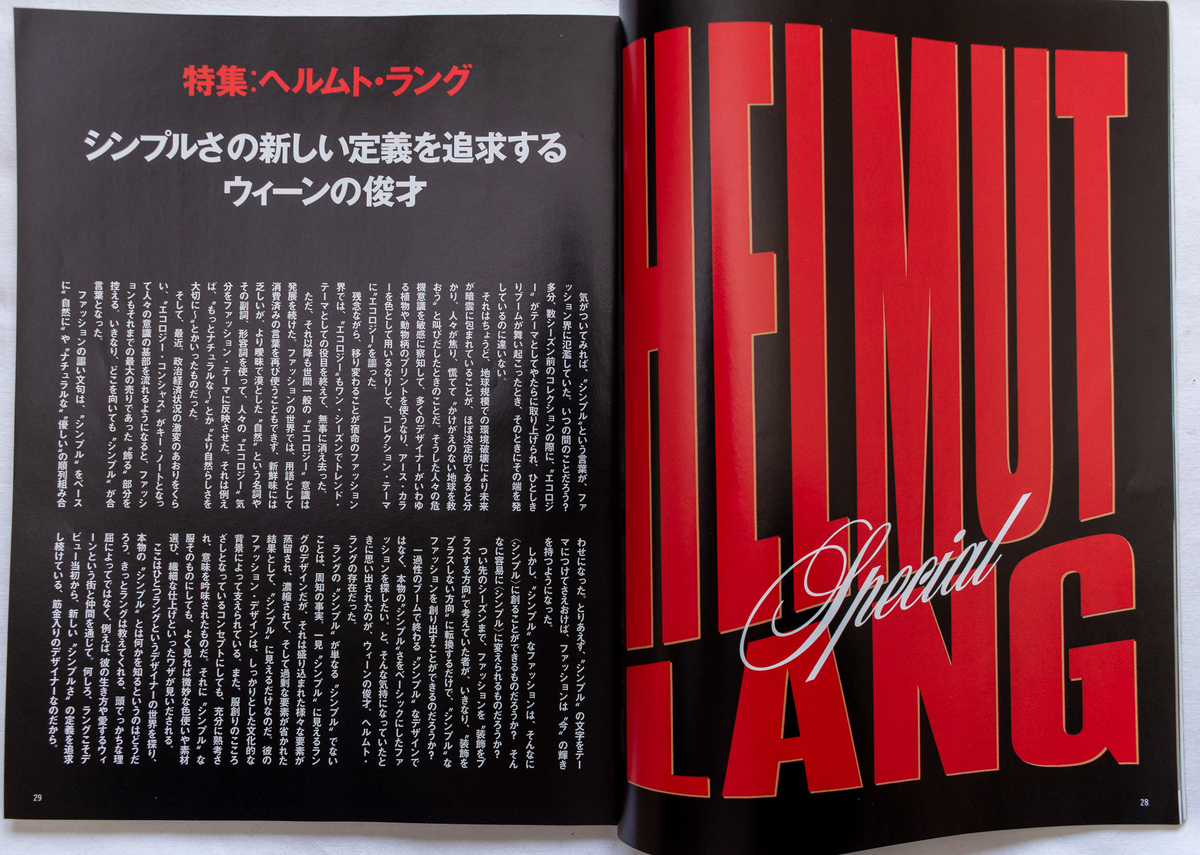

流行通信1992年10月号のヘルムート・ラング特集のご紹介です。レディスがメインの雑誌です。

ヘルムート・ラングへのロングインタビューの続きです。

ヘルムート・ラングがリスペクトする建築家、アドルフ・ロース

アルプスの田舎で情緒的な幼年期を過ごした後、青年期にはウィーンで古くからの文化に囲まれ、自然と知的に学ぶようになったヘルムート・ラング。

様々なカルチャーが活動が集約されているこの1区で、私は学びながら働きもしました。ロースのような著名な建築家のことは、自然と学ぶことになり、そしてそうしたクラシックな文化のベースから、自分自身にとって何がどう大切かということを学びました

ロースとは、アドルフ・ロースのこと。今号の特集でその名前や作品が何度も登場していることから伺えるように、ヘルムート・ラングにとってアドルフ・ロースは特別な存在だったようです。

https://www.pinterest.jp/pin/411586853451792073/

Wikipediaから引用します。

アドルフ・ロース(Adolf Loos, 1870年12月10日 - 1933年8月23日)は20世紀オーストリアの建築家。モダニズムの先駆的な作品を世に送り、「装飾は罪悪である」という主張は建築界に波紋を呼んだ。

彫刻家、石工であった父を持つロースは1870年、現在のチェコに生まれました。

ドレスデンの工科大学で3年間建築を学んだ後、23歳でアメリカに渡ります。レンガ積み職人や製図工、寄せ木職人などとして働きながら、アメリカの様々な都市で生活しました。

ウィキペディアをはじめとした多くのアドルフ・ロースに関する文章では、この在米中に見たアメリカの建築に大きな影響を受けた、とされています。

ですが、アドルフ・ロースの愛弟子であるハインリヒ・クルカが編著者を務めた書籍「アドルフ・ロース」にはこう記されています。(強調引用者以下同)

アメリカではまたシカゴの大博覧会を見学している。ロースは26歳の時ヨーロッポアに戻り、ヴィーンに腰を落ち着けた。装飾に反対する戦いが始まるが、これはしばしば誤って記述されているように、アメリカの建築から刺激を受けてのことではない。ロース自身が語るところによれば、こうした考えは新型のトランクをながめ、今日の衣服と現代の工芸や建築の在りかたと比べたときに浮かんできたもので、それがずっとのちになって出来上がった論文『装飾と犯罪』の中で熟した形となったのである。

アドルフ・ロースの代表作として挙げられることが多いのが、通称ロースハウス(1911年竣工)。

https://www.pinterest.jp/pin/193232640252447400/

今の価値観からは考えにくいことですが、このファサードのデザインが質素過ぎるということで問題になり、建築工事が何度も中断しました。妥協案として、いくつかの窓に花壇を設けることで、ロースハウスは完成に至りました。

「装飾は罪悪である」という言葉からは、全ての装飾を否定する徹底的なミニマリスト、というようなイメージが生まれがちですが、アドルフ・ロースによる建築物を見ると、そうではないことがわかります。

生活という視点からの秩序

例えば、こちらは代表作のひとつである、ミュラーハウス。竣工は1930年です。白一色の壁、整然と並んだ小さな窓など、外観のデザインは「装飾は罪悪である」を主張した人物らしく、非常にシンプルな印象。

https://www.pinterest.jp/pin/468796642447776132/

ですが、中に足を踏み入れると、その印象は一変します。曲線による装飾性のある家具。大理石の壁や、グラフィックが描かれた壁紙など、シンプルと呼ぶには程遠いほど装飾的です。

https://www.pinterest.jp/pin/88453580168016760/

https://www.pinterest.jp/pin/640848221976092851/

参考

上掲の書籍では、アドルフ・ロースの作風についてこう記されています。

ロースは住まいから生活にとってマイナスとなるものはすべて排除し、必要不可欠なものをそれにふさわしい場所に置いた。ロースは装飾によってつけられたひっかき傷から物を癒やしてやったのである。

生活がもつ権利を認めてやることが、アドルフ・ロースにとってもっとも大切なことだった。ロースはあらゆるものを優しい心で吟味し、どんな小さなものでも無視したりしなかったが、それらすべてのものが、生活という視点からの秩序にしたがうことだけは要求した。家具が部屋全体の中での関係を考慮せずに置かれてはならなかった。ロースは家具をしかるべき場所に置き、あるいは作り付け、人間が自由に動けるようにした。装飾と戦うことによってロースは労働時間と素材を節約し、これまで想像だにされていなかった新しい空間の使いかたによって、現代人にふさわしい生活空間を創造してゆくのである。

アドルフ・ロースはただ単にシンプルなデザインを目指して装飾を排除していたのではなく、「生活という視点からの秩序」を重視し、いかに生活をより良くしていくかということに、情熱を燃やしていたのです。

服装で個性を主張する必要がなくなった

アドルフ・ロースは建築だけにとどまらず、新聞や雑誌に批評を寄稿するなど、記述家としても活躍しました。

こちらの「にもかかわらず」はそんなロースによる、建築のみならずファッションや料理など、様々な分野に言及された寄稿などをまとめた書籍です。

ここで、ロースはファッションを例に、装飾について以下のように語っています。

装飾を剥ぎとることで、多くの芸術がそれまで想像もしえなかった高みに上りつめることになった。ベートーヴェンが作曲したような交響曲の数々は絹やビロード、レースの飾りのついた服を着て歩くような人間にはとうてい作曲しえなかっただろう。いまどきビロードの上着を着てうろついているような輩は、芸術家ではなく道化役者かペンキ塗りくらいのものだ。われわれはより洗練され、繊細になった。かつての愚民たちは色とりどりの服装のち外で自分の個性を出すしか方法を知らなかったが、現代人は体を包むものとしての服装を必要とするだけである。個人個人がしっかりした個を確立し、人間の個性が非常に強くなったため、もはや服装で個性を主張する必要がなくなったのだ。無装飾とは精神の力の証である

この一節を読んで、僕は以前インスタグラムで見つけたヒップホップアーティストTOKONA-Xの「自分に自信のない奴は人と違うものを着たがるけど、俺はしっかり自分を持っている。だから着るものは人と同じでいいんです」言葉を思い起こしました。

View this post on Instagram

"自分に自信のない奴は人と違うものを着たがるけど、俺はしっかり自分を持っている。だから着るものは人と同じでいいんです" pic.twitter.com/y9zv1lxESN

— 山田耕史 書籍「結局、男の服は普通がいい」発売中 (@yamada0221) 2021年11月22日

ヘルムート・ラングとアドルフ・ロース

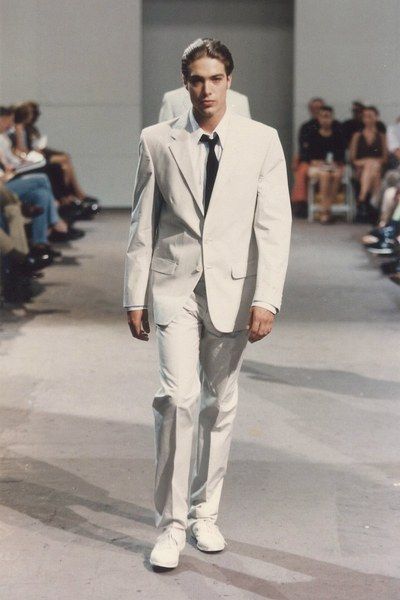

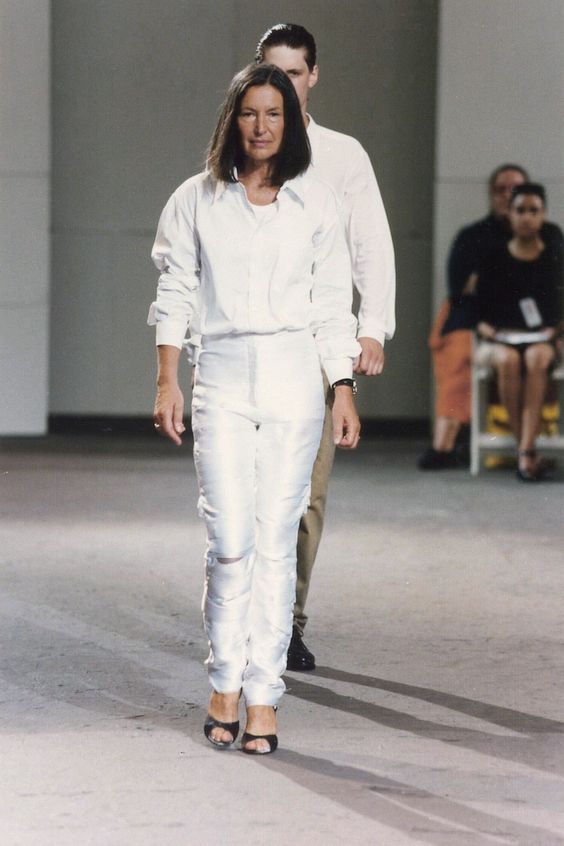

さて、こういったアドルフ・ロースの作品や精神を踏まえた上で、彼をリスペクトするヘルムート・ラングの服を改めて見てみると、感じ方が違ってくるのではないでしょうか?

https://www.pinterest.jp/pin/74942781289080050/

https://www.pinterest.jp/pin/151292868723737136/

https://www.pinterest.jp/pin/381187555969739800/

https://www.pinterest.jp/pin/582090320597153278/

https://www.pinterest.jp/pin/177118197829843131/

https://www.pinterest.jp/pin/3588874693249615/

https://www.pinterest.jp/pin/60587557476670465/

この流行通信の特集の冒頭ページにはこう記されています。

一見”シンプル”に見えるラングのデザインだが、それは盛り込まれた様々な要素が蒸留され、濃縮されて、そして過剰な要素が省かれた結果として”シンプル”に見えるだけなのだ。彼のファッション・デザインは、しっかりとした文化的な背景によって點せられている。また、服創りのこころざしとなっているコンセプトにしても、充分に熟考され、意味を吟味されたものだ。それに”シンプル”な服そのものにしても、よく見れば微妙な色使いや素材選び、繊細な仕上げといったワザが見いだされる。

ヘルムート・ラングもアドルフ・ロース同様、ただ単純にデザインがシンプルなだけではありません。

ヘルムート・ラングのコレクションで発表されていたのは、デザイナーズブランドでありがちな、デザインのためのデザイン、というような服ではありません。

特にメンズは、ジーンズやシャツ、テーラードジャケットといった「生活のための服」をベースになっており、あくまでも「生活のための服」という目的を逸脱していません。

それが僕にはアドルフ・ロースの「生活という視点からの秩序」に重なるようの思えます。

前掲書「アドルフ・ロース」では本人のこんな言葉が紹介されています。

なにか新しいことを為してもよいのは、より良いものができるときだけである。(電灯や木質セメント屋根などの)新しい発明だけが、これまでの伝統に穴をあけるものなのだ。

近代精神は物が実用的であることをとりわけ要求する。近代精神にとって美とは最高度の完全さであり、また非実用的なものはけっして完全ではないのでから、それは同時に美しくないということになる。

ヘルムート・ラングの服は充分に実用的だと言えるでしょう。

加えて、まるで伝統に穴をあけるような新しさも兼ね揃えていました。

そんなヘルムート・ラングの服を毒舌家だったアドルフ・ロースが見たらどうコメントしたでしょうか。

次回に続きます。